Risolto l’annoso conflitto per la sistemazione di Piazza della Moretta

SUBSTRATA IN TRANSFORMATION

Giuseppe Strappa

This secular condition has been considered over time by poets and artists, as the peculiar character of the roman urban form.

Henry James wrote, in 1873: Then you see that the little stuccoed edifice is but a modern excrescence on the mighty cliff of a primitive construction, whose great squares of porous tufa, as they underlie each other, seem to resolve themselves back into the colossal cohesion of unhewn rock. There are prodigious strangenesses in the union of this airy and comparatively fresh-faced superstructure and these deep-plunging, hoary foundations; and few things in Rome are more entertaining to the eye than to measure the long plumb-line which drops from the inhabited windows of the palace, with their little over-peeping balconies, their muslin curtains and their bird-cages, down to the rugged constructional work of the Republic. In the …. Nothing in Rome helps your fancy to a more vigorous backward flight than to lounge on a sunny day over the railing which guards the great central researches. It “says” more things to you than you can repeat to see the past, the ancient world, as you stand there, bodily turned up with the spade and transformed from an immaterial, inaccessible fact of time into a matter of soils and surfaces (James,1909).

These literary and picturesque interpretations, sometimes as amazing as those by Goethe and Stendhal, have however favored a double role of Roman heritage in modern architecture, both dangerous, in my opinion: an example for the nostalgic ad-mirers of the past; an indication retained unconstructive for modern architects looking for innovation. It is known as le Corbusier warned that the lesson of Rome is only for the wise and dangerous for students. Perhaps few architects have, in fact, realized the modernity of the lesson of Rome : definitely Friedrich Schinkel and Louis Kahn, who have never imitated the architecture of ancient Rome, but understood in a innovative way its profound meaning of organism.

In my opinion the modern message of Rome is contained in the notion of “process” and in the connected one of “formativity”, a neologism proposed by the philosopher Luigi Pareyson to indicate the development through which the architectural product (to paraphreise the author) is not the result of a sudden creation but is generated by a progression of formative moments (Pareyson, 1960). Thus, I believe that in reading Rome’s urban form we should replace the romantic and sometime overused term “ruin” by the rational, and for us much more inspiring, term “substrata” indicating a not apparent, pre-existing matter that generates any following developments. It should be noted, moreover, that in the scholastic philosophy of the Fourteenth century, when great urban changes were taking place in Rome, the word indicates the substance itself, the true and stable reality “underlying” any single transformations.

click to enlarge

click to enlarge

These transformations could be summarized, simplifying a lot, in four phases:

– Phase 1. from the fifth to the eleventh century

Starting from the sack of Rome by Visigoths , the organic unity of the Roman world collapses in Early Middle Ages. Not by chance for many historians the Middle Ages just begins in 410. The huge imperial public structures (as theaters, amphitheatres, circuses, temples, etc.) are abandoned and fragmented. The city, scarcely inhabited, is transformed directly reusing their remains.

On a building scale arises a kind of house derived by semi-rural types (profferlo house with external stairs) On a fabric scale, aggregations are elementary (serial and occasional), a result of spontaneous conscience. The parcels are indicated, in notarial deeds, in a vague way, without actual measure and only indication of the neighbors. The same latin words indicating building types, as domus, are used in a very contradictory meaning.

– Phase 2. from the eleventh tothe fifteenth century Middle Ages

The previous structures are now recomposed serial on a more systematic basis. The large increase in population, mainly in the fourteenth century, corresponds to a phase of “building solidarity” expressed clearly by the consciousness of the concept of fabric intended as aggregative law. From the thirteenth century are in fact the magistri stradarum imposed building and street regulations.

At building scale the single-family row house is the bearing type. The multistorey house, the domus solarata, spreads. At fabric scale the previous serial aggregations are recomposed on a more systematic basis.From the fourteenth century the porch houses, today almost completely disappeared, became numerous. The presence of the porch is always reported in deeds, as it testifies the quality level of the construction. The porch played a role as a link between public and private space; in which commercial activities and transactions are carried out.

– Phase 3. from the fifteenth to the seventeenth century

Organic, closed units are obtained within the serial fabric recasting base building.

Special building are critically designed (project) ; the continuous façade-wall arises in the base building and the rhythmic wall in the special one.

On a building scale new diachronic variants of row units are formed as the multifamily row house . On a fabric scale new large organic units (most palazzos) are obtained within the serial fabric by recasting base building. Extensive demolition are operated to make room for public spaces.

In the new Renaissance statutes aesthetic principles are introduced. They prescribe to build to decorum civitatis et eorum commoditatem, first the beauty of the city, then the private interest. Although very expensive, even expropriations by private citizens are permitted as long as they will build new palaces. The porches are largely demolished or walled following an edict of Pope Sixtus IV in 1480 (perhaps, according to S. Infessura, on advice of the king of Naples, Ferdinando d’Aragona).

– Phase 4. from the seventeenth to the nineteenth century

We can consider this period as a conclusion of the cycle. Extensive, organic recastings in the urban fabric takes place during Baroque and post-baroque periods. An organic relationship between architecture and urban spaces is established. Architectural facades involve now urban tissue and represent the urban space.

On a building scale the in linea multifamily house is increasingly recognized as the bearing type. On a fabric scale, especially in the Seventeenth century, the relationship between urban space, base building and special building are being consolidated. It should be noted how, in the development of these phases, the relationship between type and fabric, is of a dialectic type. The new building arises from the transformation of the previous fabric, where each fabric is modified by the building transformation “preparing” (we could say) for the transformation of the next phase. Each of the different steps is a period of crisis,but the end of the cycle is the most critical one. In nineteenth century extensive demolition of tissues are made (sventramenti) to build new, large routes. The architect intervenes in the base building(what ever happened before) using the tools at its disposal, imitating the special building (Caniggia, 1989).

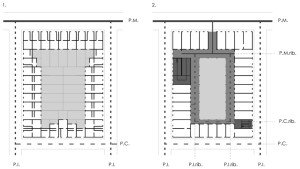

The ancient urban structure can be clearly read, (see fig. 1) through three fundamental components:

– routes, orientated by the river: matirix route (parallel to the river) and building routes (orthogonal) for access to bridges and riverside;

– fabrics mostly formed by insulae of multifamily housing or horrea of specialized buildings;

– large special organisms that form urban nodes, as theaters, portici, thermae and the odeum.

The current existing fabric has its typical morphology which can be read through “substrata types “. Substrata type may be defined, I propose, as a building type that has lost its function, its symbolic role, while retaining some property boundaries and some common constructive and geometric characters transmitted to future buildings. The usual distinction between basic and special building is not helpful, in our case, but rather between perimetral courtyard types (both insulae and horrea) and monumental structure types.

We can take as an example the transformation of the block between via del Pellegrino e via dei Cappellari (fig 2,3). Actually there are no excavation reports, of course, but we can consult some sporadic surveys of the Archeological Heritage Superintendence confirming that the area had a perimeter of square cellsdated to the first century After Christ.

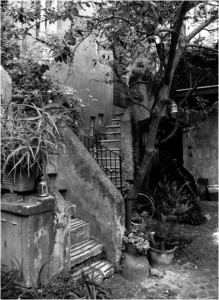

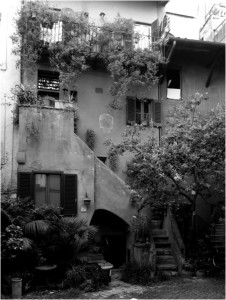

The building types show quite clearly the transformation process. At first, the free central area, in the Middle Ages, was filled with houses of a very simple, semirural types (the profferlo house, from latin pro-fero, bringing in the front), with external staircases, aggregated on a serial, occasional basis On the outer “husk” of the block, a geometric regularity is maintained by the old substrata. Here the transformation process is much longer and deeper, forming row houses transformed over time into multi-family row houses and then recast into in linea houses. This part of the city is very dense and it is surprising, entering the courtyard, to find a kind of almost countryside houses, confirming the diacronicity of the process (see fig. 4,5). In fact they remained single family, profferlo type houses (fig. 6,7). In the perimeter of the block, instead, we find more recent, urban row houses.

4

4  5 click to enlarge

5 click to enlarge

In the semi-abandoned via dei Cappellari, the houses remained quite close to the original row house form (see fig. 8). in the busy via del Pellegrino, a road much more commercial and used by pilgrims going to the Vatican, houses extensively transformed in the Nineteenth century are encountered. Even in the transformations, it is still possible to clearly recognize the original type with double window and double doors (fig. 9,10). Those types of row house are individuated in two synchronic variants widespread in Rome, casa con bottega (or house with shop) and atrium house (fig.11). Even we find examples of the early type of the new multifamily in linea house, obtained by fusing together two or more row units, with a staircase in commoninserted in the pertinent area and new horizontal distribution (fig.12). The in linea apartment house will be employed, in many updated variants, in all modern expansions of Nineteenth-century Rome and is still in use in our days.

The substrata of the great monumental types has given rise to a completely different process, both basic and specialized building types.

The ground floor map shows the transformation of theatres and circuses and how the Medieval and Renaissance fabric overlapped the ancient structures (fig.13). The Theater built by Balbus in 19 BC is a glorious example of this process. The transformation is quite complex. The substrata is formed by two parts: the crypta, a serial structure around a large open space which has resulted in basic buildings, extensively recast, and religious complexes: the cavea (the steps) and the scena (the stage) which has resulted mostly in palazzos. The crypta. The existing fabric confirms the substrata of the porch. The exedra was transformed in a lime kiln, where lime was obtained by the calcination of ancient remains. In the Twelfth century porched merchant houses are built (often in the unusual three doors variant), for fabric traders in Via delle Botteghe Oscure and in Via dei Delfini, recasting over time (see fig.15). The coloring in yellow in the map displayed indicates clearly a transformation process in which row houses are merging into one single property building. The access to different rooms can no longer be from the outside and a new path for distributing the different spaces is formed. The facade is made regular. The embryo of a palazzo is formed.

16

16  17

17

On the west side a special building arises by reversing the structure of a serial fabric (I will explain later). It is the Conservatory of Santa Caterina, built in the sixteenth century by Sant’Ignazio di Loyola to host and assist the daughters of prostitutes: the Collegio delle Vergini Miserabili Pericolanti (Miserable Virgin at risk) and the church of S. Caterina dei Funari.

The cavea (Insula Mattei). The transformations in the second area, that of the cavea, were quite different.

The area, iside the Jewish Ghetto, was at first filled by a fragmented settlement of some noble families, fortified houses lying on the ancient steps spaces (Castellum Aureum).

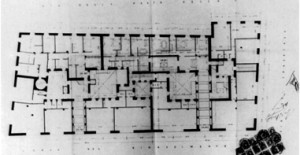

Then most of the area was acquired by the Mattei family, between 1540 and 1580, who organized it with a unitary, introverted structure (Insuala Mattei, see fig.19). The process follows the typical transformations of real estate properties of many Roman families, such as Massimo and Altieri, and gives rise to major palaces, founded as true “small city”, overturning the structure of an urban fabric.

The example of Palazzo Caetani a Botteghe Oscure well illustrates the origin of the palazzo type as a fusion of basic building. Considering its formative process in its logical and architectural aspects,it is possible to recognize four main phases.

1. acquisition and unification of row house units;

2. overturning external route inside the property ;

3.formation (by analogy with the terms employed in the urban routes) of “building route” and “connection route” like in a fabric.

4. Final transformation of the original base fabric into a single specialized building like small towns, to use an expression of Leon Battisti Alberti, through the development and expression of a unitary architecture.

. 20

20

4 A modern heritage

This theorical interpretation of the process explains how new special buildings arise in Rome as a fabric unified by internal routes (fig.20), explains a process common also to nearly all Roman palazzos, from which, in my opinion, we can acquire a noteworthy consideration for the contemporary design (Strappa, 2014). The palazzo is not just an invention of the architect, nor is it formed as an evolution of a building type, but is the critical result of a dialectic process between fabric and building.

Another example in Insula Mattei is Palazzo Mattei di Giove, begun by Carlo Maderno in the late sixteenth century. The palace, although fully designed, bases its structure on the logic of overturning external routes inside. The staircase can be interpretated as vertical continuation of the main internal route. Note that the façades of the courtyards are considered more architecturally remarkable than external ones, proving that this phenomenon is conscious and gives rise to an aesthetic synthesis.

As the Balbus one, all the other ancient theaters have formed the substrata of new buildings through several stages of transformation. Just to give an idea, in Palazzo Savelli, built by Baldassare Peruzzi on the remains of the Marcellus Theatre, the courtyard palazzo type is critically applied, although difficult to adapt to the existing structures; in Palazzo Massimo alle Colonne, also designed by Peruzzi (just before 1536), the facade follows the shapes of the Domitian Odeon, as all buildings that have been formed in this area. The Theatre of Pompeus, instead, generated mostly basic building, with some specialization in knots such as Palazzo Pio.

25

25  26

26

27, 28 click to enlarge

27, 28 click to enlarge

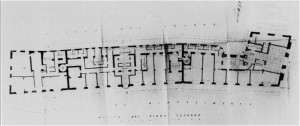

Piazza Navona, built on the Stadium of Domitianus, is the best known example of the transformation of an ancient substrata. The plan of the modern transformation in the Thirties testifies to the crisis of the organic process. A crisis which takes place in Rome in the mid-nineteenth century, when, at urban scale, we have conspicuous demolition (like everywhere in Europe) with some great restructuring route that destroys the character of the existing urban fabric. This approach continues with fascism, a period of disastrous interventions in the historic centre. It must be said, however, that in Rome also a culture of attention to historical fabrics was developed. The studies of Gustavo Giovannoni contributed also to this interest (Giovannoni,1931,1946; Strappa, 2003). He proposed a new way of intervening in the historical fabrics, avoiding the rigid geometric grid in use in international architecture, by proposing a realistic attitude towards the “minor” architectural heritage. The plan of Corso Rinascimento by Arnaldo Foschini, although destructive, proposes a logical continuity in the reconstruction. It is a realistic kind of “redesign” of the old fabric (Strappa and Mercurio, 1996). The Foschini’s rebuilding design (fig.25,26) is, in some way, an interpretation of an urban process. A process from which also arises, in my opinion, some of the specific character of much Roman modernity, as in Libera, De Renzi, Capponi and others.

It would be interesting to know how many of the reflections of the Thirties were transmitted to the Roman typological school. Here we have no time to deal with the topic but maybe we will have the opportunity to discuss the matter in some of the sessions. In conclusion, I believe that Rome communicates to architects, geographers, planners, an idea of urban form eternal but, paradoxally, unstable.

This idea is absolutely modern and fertile for contemporary architecture. It allows us to consider the past not only as evidence, history as a dusty museum, but the living matter of modern life. It also gives a different meaning to the terms “creation” and “invention”: the contemporary design as the last phase (innovative and provisional) of an ongoing process. Rome is, in this sense, even today, an extraordinary lesson.

References

James, H. (1909), Italian hours (Riverside Press, Cambridge, Mass.)

Giovannoni,G. (1931), Vecchie città ed edilizia nuova (Utet, Torino).

Giovannoni,G. (1946), Il quartiere romano del Rinascimento (La Bussola, Roma)

Pareyson, L. (1960), Estetica. Teoria della formatività (Sansoni, Bologna).

Muratori,S., Bollati,R., Bollati,S., Marinucci,G. (1963), Studi per un operante storia urbana di Roma (Consiglio Nazionale delle Ricerche, Roma).

Caniggia,G. (1989), ‘Permanenze e mutazioni nel tipo edilizio e nei tessuti di Roma (1880-1930)’, in Strappa,G. (ed.), Tradizione e innovazione nell’architettura di Roma Capitale. 1870-1930 (Kappa, Rome).

Strappa,G. and Mercurio,G. (1996) Atlante dell’architettura moderna a Roma e nel Lazio (Edilstampa, Roma).

Strappa G. (1998), ‘Caratteri specifici dell’architettura romana tra le due guerre’, in Benzi,F.,Mercurio,G., Prisco,L. (eds.) Roma 1918-1943 (Viviani, Roma).

Strappa,G. (2003), ‘La nozione caniggiana di organismo e l’eredità della scuola di architettura di Roma’, in Maffei,G.L. (ed.) Gianfranco Caniggia architetto (A Linea, Firenze).

Strappa,G., Ieva,M., Di Matteo,M.A., (2003), La città come organismo. Lettura di Trani alle diverse scale (Adda, Bari).

Strappa, G. (2014), L’architettura come processo. Il mondo plastico murario in divenire (Franco Angeli, Milano)

.

di Giuseppe Strappa

in AA.VV., Il Palazzo della Marina, Roma 1995

.

La vasta opera dell’architetto Giulio Magni, uno dei contributi più significativi alla costruzione e al dibattito architettonico della Capitale alla fine del XIX ed agli inizi del XX secolo, può, a ragione, essere ritenuta esemplare del complesso passaggio dell’architettura romana alla prima fase della modernità, quando alla nozione tradizionale ed accademica di organismo architettonico (degli elementi, delle strutture, degli impianti architettonici derivati da un metastorico quanto inevitabile Museo della Storia) si va sostituendo una diversa, attuale ed originalissima, concezione critica dei caratteri degli edifici come portato di un processo in atto, che accoglie la trasformazione indotta dal mutare dei tempi come “incremento”, non sostituzione, di un patrimonio di conoscenze tecniche ancora operanti.

Lo stesso ambiente familiare, di cultura profondamente radicata nella tradizione romana, ha lasciato un segno importante nella formazione del giovane architetto, nato a Velletri il 1° novembre del 1859 da uno storico dell’arte, Basilio (1831-1925) autore, tra l’altro, di una Storia dell’Arte italiana dalle origini al secolo XX (Roma 1900, 1902) e di un saggio Sopra l’Architettura (Roma, 1876) e da Margherita Targhini, figlia di Pietro, alto funzionario della Segreteria di Stato e di Caterina Valadier, figlia dell’architetto Giuseppe Valadier e della marchesa Laura Campana.

I primi disegni di scuola mostrano la prematura vocazione dell’architetto romano alla deroga sottile, alla deformazione appena accennata dei canoni classici, insieme all’uso coerente della decorazione come strumento retorico teso a favorire la leggibilità dell’edificio. Si vedano gli elaborati a penna e acquarello per il concorso Poletti bandito dall’Accademia di san Luca nel 1881 (anno del diploma di Magni all’Accademia di Belle Arti) sul tema di “un battistero isolato da collocarsi di fronte ad una cattedrale del XV secolo”[1] : se paragonato ai disegni del vincitore Giovanni Busatti (col quale collaborerà agli esordi dell’attività professionale) autore di un progetto di stretta osservanza storicista, il disegno di Magni introduce nell’organismo ottagonale della tradizione quattrocentesca varianti strutturali (come l’audace rapporto proporzionale tra la struttura portata della cupola e le strutture collaboranti dei portici) e decorative (come la disinvolta collocazione delle statue di angeli in chiave agli archi di coronamento del tamburo) che dovevano sembrare sorprendenti nel quadro di una cultura accademica concentrata sulla rivisitazione filologica dell’antico. Autonomia intellettuale che si rilegge, ancora più marcata, nei rapidi disegni a matita e acquarello della prova ex tempore, seconda fase del concorso Poletti, che richiedeva lo studio di “una torre campanaria da collocarsi di fianco ad una cattedrale del sec XV e XVI”.

A soli vent’anni Magni compie le prime esperienze di cantiere con la sopraelevazione del convento all’angolo tra via Cicerone, via Belli e via Visconti, sovrapponendo all’organismo esistente, fortemente plastico-murario, portante e massivo, una semplice conclusione, portata e leggera, su due piani. La nuova struttura risulta virtualmente trilitica al piano più basso, con colonne binate alternate a pilastri tra i quali le finestre occupano l’intero specchio libero fornendo l’indicazione dello spazio vuoto, mentre al piano alto viene conclusa da archi ribassati che sostengono la copertura. La costruzione, appena increspata da un’astratta decorazione vegetale, è conclusa dalle falde nude della copertura a tetto priva di cornicione, mentre la vera fascia di unificazione è costituita dalla trabeazione continua al piano sottostante: un’architettura poco romana che, pur rispondendo ai criteri di relazione “necessaria” tra le parti dell’organismo, appare già sensibile alle innovazioni favorite dal clima eclettico postunitario e sembra anticipare quel modernismo discretamente cosmopolita che verrà introdotto a Roma a distanza di pochi anni (si vedano gli esempi di fine secolo come I’altana del villino Aletti di Giuseppe Sommaruga o la copertura del convento di Notre Dame des Oiseaux a piazza Galeno di Carlo Busiri Vici)[2].

Se Magni fornisce presto il proprio contributo al problema dei grandi lavori che si vanno eseguendo alla fine del secolo nella Capitale collaborando al lavoro di Giuseppe Sacconi per la costruzione del Monumento a Vittorio Emanuele II e partecipando, insieme a Camillo Pistrucci, con un discusso progetto al concorso per il Palazzo di Giustizia, è dal 1886 e, soprattutto, dal 1887 che inizia un intenso, concreto tirocinio progettuale segnato dall’apertura dello studio professionale in via Cernaia 51 e dalla presentazione al Ministero della Pubblica Istruzione i titoli accademici per l’iscrizione all’Albo degli Architetti di Roma.

In questi anni esegue un notevole numero di progetti per case di abitazione plurifamiliari che individuano un tipo edilizio di casa in linea a corpo doppio strutturale e triplo distributivo che si va consolidando nell’edilizia romana di fine secolo come conclusione di un lungo processo di trasformazione che parte dalla rifusione dei tipi unifamiliari di origine tre-quattrocentesca. Solo in questo periodo, del resto, quello della casa a in linea sul perimetro dell’isolato comincia ad essere un tema consueto per gli architetti romani: nei tre secoli che hanno preceduto l’unità d’Italia (dai tempi delle espansioni di Campo Marzio e Borgo Nuovo) il tessuto residenziale si era strutturato per trasformazione dell’edilizia preesistente, attraverso un processo di plurifamiliarizzazione, per molti versi spontaneo, dei tipi a schiera che spesso richiedeva più l’intervento del capomastro che dell’architetto. Se questo processo, ancora in atto alla fine del secolo, porterà il suo contributo leggibile alla formazione della casa in linea romana, manca ancora, nella città dei monumenti, una tradizione consolidata di tipologie abitative complesse di notevole mole intenzionalmente progettate.

Magni, come gli altri architetti romani incalzati dall’urgenza del problema della costruzione del nuovo tessuto della Capitale, affronta il tema dell’edilizia abitativa con lo spirito di chi progetta monumenti, secondo il ruolo tradizionale dell’architetto che disegna episodi urbani irripetibili. L’architetto romano di fine secolo ha, in realtà, ancora una stretta consuetudine con il disegno delle emergenze; quando questo ruolo si trasforma egli “… appropriandosi del problema del tessuto – come scrive Caniggia – del connettivo edilizio, delle case, pare che non muti affatto l’immagine che ha di sé. Può affermarsi che, paradossalmente quando progetta case tenda a produrre “altro”: altro e più sublimato prodotto, analogo a ciò che i suoi predecessori avevano per secoli ideato” [3]. Anche Magni tende a sovrapporre alla struttura rigidamente seriale (se si eccettua il frequente decremento dell’altezza del mezzanino) delle abitazioni plurifamiliari che gli vengono commissionate, la leggibilità gerarchizzata in fasce di stratificazione architettonica degli edifici specialistici, segnatamente del palazzo. Si veda ad esempio il disegno della facciata del fabbricato commissionato da Gregorio Spositi in Via Principe Umberto (1886), dove ad una pianta sostanzialmente razionale ed aggiornata, processualmente ricollegabile ai tipi in linea ottenuti nell’edilizia di base per rifusione di unità di schiera incrementate del vano scala, corrisponde una facciata che gerarchizza criticamente l’organismo edilizio suddividendo artificialmente i piani in basamento a bugnato che comprende il mezzanino, elevazione con due ordini di finestre (uno ad ordine completo ed uno ad asola, ad indicare l’unità della quinta “portata” dal basamento “portante”), serie di finestre alludenti ad una fascia di unificazione, sebbene inserite all’interno delle paraste, cornicione e conclusione ad attico che riprende l’ordine dei piani dell’elevazione. Da notare, in questo primo esperimento, come l’unione di due corpiscala, come in tutte le rifusioni spontanee o comunque tradizionali, comporti l’uso di interasse pari, con la formazione di una linea di specularità centrale che non consente l’allusione all’ asse accentrante tipico dell’edilizia specialistica, specie monumentale. Ma presto, per altri edifici per abitazione, viene introdotta una simmetria imperniata sull’ asse centrale: si vedano a questo proposito,la casa d’affitto Baldini e Battistelli a San Lorenzo, tra via degli Equi, via dei Rutili e via dei Volsci, le officine ed abitazioni per Ferdinando Pesler in lungotevere degli Artigiani, il fabbricato Fiorentini, fuori Porta Portese, il fabbricato Bellentani, poi demolito, in via Plinio, ai Prati di Castello, la facciata dei quali è organizzata intorno all’asse del portale d’accesso. Il primo di questi progetti affronta il difficile tema, che diverrà una costante della casa in linea romana, dell’edificio su corpo triplo rigirante, risolto qui ancora con una lieve gerarchizzazione dei vani angolari, leggibile sui prospetti laterali ma non nelle bucature, ad interasse unificato, del prospetto principale, e la formazione di spazi aperti interni intasati da due piccoli appartamenti.

A giudicare dai documenti rimasti, il periodo successivo al 1887, gli anni della grande crisi edilizia, sembra segnato da una drastica riduzione degli incarichi: nel 1889 una costruzione ai Parioli (fabbricato Bendio) e una casa al Vomero, a Napoli; negli anni successivi progetta Casa Fellini, tra via Salaria ed il prolungamento di corso Italia, e una casa d’affitto, molto celebrata dai pochi storiografi che si sono occupati dell’opera di Magni, in via S. Martino della Battaglia. Negli anni di crisi produttiva Magni comincia a guardare all’estero: risalgono al 1893 alcuni disegni conservati nella Biblioteca Comunale di Velletri per una chiesa e per l’Archivio di Stato a Bucarest.

Nel 1894 Magni si trasferisce a Bucarest con il compito di architetto capo del Municipio, incarico affidatogli in seguito al successo ottenuto nei concorsi intenazionali per il Parlamento e la Stazione Centrale della capitale rumena. A Bucarest Magni soggiorna per oltre dieci anni progettando una grande quantità di edifici, tra i quali il Palazzo Comunale, I’Archivio di Stato, i Magazzini Comunali, la Borsa di Commercio, la Scuola Cattolica, il Seminario Centrale Ortodosso, oltre alle abitazioni di importanti esponenti della vita amministrativa rumena, delle gerarchie militari, del mondo professionale [4].

Attraverso la cultura architettonica balcanica, periferica ma aggiornata, Magni entra in contatto con la ricerca mitteleuropea, con i nuovi linguaggi che si vanno sperimentando attraverso le diverse versioni nazionali del modernismo: la secessione, lo jugendstil, il liberty. Nella Romania di fine secolo appare evidente l’influenza esercitata dai legami culturali e politici con la Francia, testimoniata dalla presenza di numerosi architetti francesi e dal favore incontrato dall’art nouveau. All’arrivo di Magni a Bucarest uno dei più importanti edifici in costruzione, la Banca Nazionale, era stata progettata dal francese Bernard Cassien, mentre alcuni architetti romeni si erano formati presso scuole francesi (Mincu, Adronescu ecc.). L’amicizia con Raimondo D’Aronco, altro inquieto “architetto di ventura” che percorre l’Europa e la Turchia alla ricerca di lavoro, lo conferma nella necessità di sperimentare nuove strade.

E infatti la ricerca dell’architetto romano oscilla in questo periodo tra lo storicismo delle opere pubbliche maggiori ed il modernismo delle occasioni professionali private, le abitazioni per i burocrati, militari, borghesi dell’establishment rumeno. Nel progetto per il Palazzo Comunale di Bucarest, ad esempio, si fa esplicito riferimento al gotico veneziano più noto ed esportabile, quello della Ca’ d’Oro o del Palazzo Ducale, con una ricerca inedita, tuttavia, nei monumentali spazi interni; nel mercato coperto Hala Traian vengono adottate le coperture metalliche degli edifici utilitari sperimentate nei paesi europei più industrializzati, raccordate ad un involucro murario imponente e razionale; nella casa in Calei Victorei impiega la grande finestra circolare del liberty internazionale, dimostrando tuttavia un’adesione al modernismo “assai condizionata e parziale”, come rileva Portoghesi.

Mentre in Italia gli viene riconosciuta, secondo le nuove leggi sulI’esercizio della professione, la laurea in Architettura per equipollenza di titoli ed è nominato accademico di San Luca, non deve mancare al nostro una certa nostalgia di casa, se a Bucarest fonda e dirige, in quegli anni, la Fondazione Dante Alighieri rumena.

Va notato, per inciso, come lo stato attuale degli edifici costruiti nel periodo rumeno di Giulio Magni non sembri dei migliori: alcune opere sono andate distrutte, altre, come l’edificio della Vecchia Dogana, riferibile a quel clima di costruttivismo storicista che darà con Villa Marignoli l’esito più maturo, è stato parzialmente distrutto da un incendio nell’estate del 1990 ed era, fino al marzo del ’92, in condizioni di totale abbandono; il palazzo del nunzio papale in via Pictor Stahi è stato oggetto di estese modernizzazioni, a partire dal 1991, con sostituzione di alcuni elementi architettonici.[5]

Nel 1904 prende di nuovo “stabile dimora a Roma” come testimonia una lettera del marzo al direttore dell’Accademia di San Luca.

Nel biennio 1906-7 diviene presidente, e in quello seguente vicepresidente, dell’Associazione Artistica tra i Cultori di Architettura , della quale era stato, prima della partenza per la Romania, tra i fondatori insieme a Basile, Koch, Ojetti, Piacentini, Pistucci, Sacconi[6].

In questo ambito Magni si batte per la libera concorrenza delle idee, contro la pratica dell’incarico diretto da parte delle amministrazioni pubbliche e il 28 aprile 1906 chiede, senza esito, che venga bandito un concorso pubblico per l’assegnazione dell’incarico di progettazione del nuovo Ministero dell’Agricoltura, Industria e Commercio in via XX Settembre. Interverrà in seguito, nella polemica sorta sull’architettura definitiva della facciata dell’edificio, quando al progetto di Odoardo Cavagnari, ingegnere del Genio Civile, sarà opposta l’alternativa della proposta di Giuseppe Castellucci, architetto fiorentino esperto soprattutto in restauri. La commissione incaricata di prendere una decisione in merito (alla quale partecipano, insiema a Magni, Giuseppe Marmiroli, Corrado Ricci e Pio Piacentini), opterà per il secondo progetto, ritenuto “più rispondente allo stile classico”, come si legge nella relazione presentata nel febbraio del 19O9 al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Le opere che vengono commissionate a Magni negli anni immediatamente successive al rientro in Italia sono quasi unicamente ville per l’alta borghesia romana.

In questa fertile stagione progetta alcune delle sue opere più significative, dove la memoria degli esperimenti modernisti, ancora viva, si confronta col conservatorismo endemico del clima romano. Del quale però coglie gli aspetti meno scontati, quelli turbati dal contatto con le vicende internazionali, come nel villino Boni (poi De Robertis, poi Istituto Galileo Ferraris) nel quale, alla prima stesura del pittoresco progetto intrisa di reminiscenze mitteleuropee, succede una variante, realizzata, dove compaiono due grandi, stralunate volute barocche sui lati della facciata principale, quasi un ironico ripensamento sugli obblighi imposti dalla condizioni al contorno. O nella villa Marignoli in Via Po, all’angolo con corso d’Italia, del 1907, dove sono evidenti non solo gli echi del costruttivismo storicista di stampo mitteleuropeo sperimentato attraverso le declinazioni rumene, ma anche del lascito dimenticato delle opere romane di Edmund Street.

Nel 1908 Magni progetta, insieme a Giulio Podesti, il mai realizzato Stadio Nazionale nell’area del Circo Massimo, testimonianza di un’accezione retorica e mitizzata della romanità che, ancora agli albori agli inizi del secolo, troverà presto ispirati cantori. I due architetti ripropongono, in forma di libera ricostruzione archeologica, l’antico tracciato del complesso romano, con la sostituzione di un ingresso monumentale ai carceres del circo, l’eliminazione dell’arco trionfale sul lato curvo, e l’imposizione di un immenso colonnato emergente sul perimetro, nella parte più alta delle gradinate. Ma pochi anni dopo riemerge, prepotente, l’amore di Magni per la Roma del XVII e XVIII secolo, quella degli stucchi, delle deroghe eretiche ai canoni classici, delle infinite variazioni del linguaggio sovrapposte alla durevole struttura del tipo edilizio: a partire dal 1911 viene pubblicato a Torino Il Barocco a Roma nell’architettura e nella scultura decorativa, testo fondamentale per la diffusione di esempi architettonici sei-settecenteschi negli studi degli architetti romani.

Il 13 febbraio 1912 Magni accetta l’incarico di progettare la nuova sede del Ministero della Marina, opera che, conclusa nel 1928, costituirà il suo testamento architettonico. Non sono molte le opere importanti delle quali si occuperà in futuro: il grande Ministero lo assorbirà in modo prevalente per il resto della vita.

Nel gruppo di edifici del Testaccio I°, inaugurati nel giugno 1913 e per molto tempo ritenuti sua opera esclusiva, Magni sembra sia intervenuto su planimetrie elaborate dagli uffici tecnici dell’Istituto Case Popolari [7] ed il suo contributo sembra limitato alla composizione delle facciate, di singolare semplicità ed eleganza.

Negli anni successivi Magni si dedica alla progettazione di lottizzazioni e quartieri residenziali (via Paisiello, via S. Nicola da Tolentino ecc.).

Legato alla ricca famiglia Almagià, progetta per loro il villino Saul Almagià all’angolo tra via Romagnosi e via Mancini (dove ricompaiono, forse propiziati dalla vicinanza del grande edificio in costruzione, echi di alcuni temi del Ministero), il completamento della villa Almagià – Bondi in via degli Scialoja (iniziata nel 1910) ed il sepolcro Almagià Bondi. Indubbiamente la tensione, l’ansia di ricerca degli anni iniziali ha ceduto ad un professionismo composto ma tuttaltro che banale, dove la memoria, ormai lontana, delI’esperienza modernista viene riassorbita in composizioni consuete che non si distaccano se non per la cura del dettaglio, l’equilibrio raffinato delle proporzioni, dal coro delle costruzioni della Roma agli inizi del secolo, con l’eccezione della Facoltà Teologica Valdese in via Luigi da Palestrina, angolo via Cossa a Roma, dove l’impegno a differenziare il carattere dell’edificio dai temi degli edifici religiosi cattolici produce esiti inediti.

La chiesa Regina Pacis ad Ostia, inaugurata nel dicembre del ’28 poco più di un anno prima della morte di Magni, è un esempio estremo di questa prassi architettonica priva di slanci, rivolta verso una solennità non di maniera, dove la quinta della facciata conclude la scalinata monumentale di accesso con un grande arco vetrato, reminiscenza di quella finestra termale che sembra essere uno dei temi favoriti dei progetti per il Lido di Roma agli inizi del secolo. Portata ad esempio delle tendenze conservatrici di Magni, quest’opera, bisogna tener conto, era stata ideata, col sostegno appassionato del vescovo di Ostia Vannutelli, già durante la guerra mentre Magni aveva completato disegni esecutivi e computi metrici fin dal 1919.

L’opera di Giulio Magni non ha incontrato un particolare successo critico e non ha goduto, riteniamo, dell’attenzione che pure meriterebbe.

A partire dalle osservazioni rilevate nel pionieristico saggio di Paolo Portoghesi, La vicenda romana, nel 1959 [8], si sono succeduti nel tempo studi (mai peraltro numerosi né ampi) che hanno messo a fuoco il ruolo fondamentale di un corpus di opere, progetti, disegni singolare per continuità e qualità degli esiti. Nell’indagine di Portoghesi, puntualizzata nel 1968 nell’ambito più generale di uno studio sulla cultura romana dell’eclettismo [9], I’importanza di Magni è rimarcata dall’individuazione di alcuni momenti o fasi di sviluppo dell’attività dell’architetto, che rispecchiano in qualche modo le incertezze e gli esperimenti generosi dell’architettura romana a cavallo del secolo.

Secondo una tesi che fornirà le coordinate interpretative dell’opera dell’architetto in quasi tutti gli studi successivi, Portoghesi ha letto nella parabola professionale di Magni un primo momento di incertezza nel periodo formativo alimentato da un “un’inquietudine” compositiva che non raggiunge uno sviluppo formale coerente, cui succede la fase dell’attività internazionale, della maturazione avvenuta a contatto con la cultura mitteleuropea. Questo periodo di ricerca prelude alla stagione più fertile dell’attività romana dell’architetto che si conclude con il periodo accademico delle ultime opere.

Un “ripiegamento” sul quale, in realtà, il giudizio non può che restare aperto, investendo il senso stesso dell’interpretazione del ruolo della tradizione nella pratica di architettura dei protagonisti romani nella delicata fase di passaggio alla modernità.

Il lungo disinteresse per l’opera del Magni si è interrotto solo in tempi recenti, come testimonia lo stato di abbandono in cui ha versato per decenni l’archivio di disegni, appunti, lettere depositato nei magazzini della biblioteca comunale di Velletri, del quale solo nel 1976 fu deciso un radicale riordino. Si deve al lavoro di appassionati cultori e all’opera di sistemazione di Sandra De Puppi se i circa 3000 disegni hanno trovato una catalogazione adeguata all’importanza delle testimonianze conservate. Gettando nuova luce e ponendo nuovi problemi sulla magmatica attività di un personaggio complesso e contraddittorio.

L’interesse per la figura di Giulio Magni é stato ripreso soprattutto dalle note di Giuseppe Miano [10] e di Accasto, Fraticelli, Nicolini. I quali ultimi, nel capitolo dedicato al ” liberty ufficiale” del loro volume su Roma capitale [11] mettono in rilievo l’evidente transizione dal coraggioso progetto per il Parlamento del periodo di più intensa ansia di rinnovamento dell’architetto, alle tematiche ”moderate” tipiche dell’ambiente romano agli inizi del XX secolo.

Più recentemente l’enigma della lettura dell’opera di Magni e del ruolo che in essa ebbe la progettazione del Ministero della Marina é stato affrontato nelle riflessioni di Gabriele Morolli sulla linea interpretativa di un Magni protagonista della “Secessione Meridionale” dove il Classicismo Eclettico dell’ultima stagione dell’architetto viene visto come cosciente volontà di raccordare, all’interno di una sintassi consolidata, declinazioni degli elementi architettonici classici assolutamente inedite: “che si cerchi nel repertorio del Classicismo – osserva il Morolli – inteso anche nel senso del suo piú ampio spettro semantico e cronologico e topografico, una sola forma che risulti modello imitato in questo caso dalle invenzioni linguistiche del Magni… Non la si troverà” [12].

Un primo studio in grado di fornire un’idea della vastità dell’opera di Magni si trova nel volume da me curatoTradizione e innovazione nell’architettura di Roma Capitale. 1870-1930, Roma 1989.

Uno studio condotto su materiali in parte inediti è il mio Il Ministero della Marina e l’opera architettonica di Giulio Magni, in “Edilizia Militare” N° 29-31 1991.

Il regesto che segue, senza avere la pretesa della completezza, può costituire un utile orientamento nello studio dell’opera di Giulio Magni .

Regesto dei progetti e delle opere .

1880

Sopralevazione di un convento tra via Belli, via Cicerone e via Visconti.

1881

Concorso Poletti di Architettura; tema: “Battistero isolato da collocarsi di fronte ad una cattedrale del XV secolo”; prova ex tempore: “Torre campanaria da collocarsi di fianco ad una cattedrale del XV-XVI secolo” (secondo premio) .

1883-87

Concorso per il Palazzo di Giustizia di Roma (con C. Pistrucci), progetto premiato .

1888

Secondo concorso per il Palazzo del Parlamento a Magnanapoli, Roma (progetto menzionato) .

1886

Fabbricato Pietroni in corso d’Italia tra Porta Salaria e Porta Pia, Roma (in collaborazione con G. Bussatti).

Casa d’affitto Baldini e Battistelli tra via degli Equi, via dei Rutuli e via dei Volsci, Roma .

Fabbricato Spositi, isolato X, in via Principe Umberto, Roma.

1887

Fabbricato Bellentani, via Plinio, via Virgilio, Roma (demolito).

Officine Pesler con annesse abitazioni per operai in lungotevere degli Artigiani, Roma .

Fabbricato Fiorentini, fuori Porta Salaria, Roma.

Case Zappalà, fuori Porta Pia, Roma .

Proprietà Poggi in viale della Regina, Roma.

Proprietà Poggi in via Salaria, Roma.

1889

Casa al rione Vomero, Napoli.

Archivio di Stato, Bucarest .

Fabbricato Bendio in viale Parioli, Roma.

1890

Casa Fellini tra via Salaria e il prolungamento di corso d’ltalia, Roma .

1893

Chiesa a Bucarest .

Concorso per la stazione centrale di Bucarest (secondo premio) .

1894

Casa d’affitto in via S. Martino della Battaglia 6, Roma.

Ospedale Comunale, Bucarest.

1895

Municipio a Bucarest.

Villa Scolari-Trolli, Iassi (Moldavia).

Mercato coperto Hala Trajan a Bucarest.

Villino proprietà ing. Almagià alla Palombina, Ancona, (1895-1905).

1897

Casa per l’ing. Popovici in via Venerei, Bucarest .

1898

Casa per l’ispettore generale C. Mironescu, Bucarest.

Casa per l’ ispettore generale Elie Radu, Bucarest.

Seminario Centrale Ortodosso in viale Maria, via Viilor, Bucarest .

Casa per il generale Demosthen, via Victoriei, Bucarest.

Stazione “Curtea de Arges”.

1899

Casa del dott. Andronescu, Bucarest .

Villa Scolari-Trolli, Jassi (BSM-BCV).

Sepolocro della famiglia Camitz, Bucarest.

1900

Abitazione dell’arcivescovo Mons. De Hornstein (forse in collaborazione), Bucarest .

Proprietà Almagià alla Palombina, Ancona .

1902

Restauro della proprietà B. Musu in via Victoriei, Bucarest.

1904

Villino Boni (poi De Robertis poi Istituto Galileo Ferraris), via Po 8, attuale via Aniene, Roma .

Concorso per il Palazzo del Palarmento, Bucarest (terzo premio) .

Proposta per tre villini di proprietà Almagià sull’area di Villa Ludovisi, Roma .

Barriera di Porta Romana, Velletri.

Villino Volterra presso la via Appia, Albano.

1905

Proprietà Aboaf al Saltino, via Corradi, Firenze .

Edificio per abitazione in via Lepsius, Alessandria D’Egitto .

Proposta per il Palazzo del Parlamento a piazza Colonna, Roma .

1906

Concorso internazionale per il Palazzo della Pace, L’Aja.

Villa Pacelli in via Aurelia , Roma.

1907

Studio per una galleria a piazza Colonna per gli imprenditori ingg. R. Penso e A. Minozzi, Roma .

Fabbricato Ranieri in via Cavour, Roma .

Villa Marignoli, via Po angolo corso d’Italia , Roma .

Ristrutturazione interna del villino Radwill, via Boncompagnl 22, Roma .

Villino De Orestis, Roma .

1908

Progetto per museo di Belle Arti, Roma.

Progetto per uno stadio nazionale sull’arena del Circo Massimo, Roma.

Ampliamento di Villa Pacelli (poi Gerini) in via Aurelia, Roma.

1909

Stazione doganale e di confine a Primolano.

.

1910

Villa Almagià (con annesse scuderie e autorimessa, demolita) sul lungotevere Flaminio, angolo via Fausta, attuale via Scialoja , Roma .

Abitazione del portiere della villa alla Palombina, Ancona.

Case popolari a Testaccio, Roma .

Sala ristorante annessa all’Eden Hotel, proprietà Almagià, in via Ludovisi, Roma.

1911

Villino Gizzi, Anzio .

Concorso per il Palazzo dell’Esposizione Internazionale di Belle Arti a Roma (progetto premiato).

Progetto di fabbricato per la Società Anonima “Old England”, Roma.

Domanda per un villino in via Mancini angolo via Romagnoli, Roma.

1912

Serra di Villa Almagià in via Scialoja (demolita), Roma .

Ministero della Marina, lungotevere Flaminio.

1913

Edificio (non identificato) a Velletri .

1914

Sitemazione dell’area di fronte al Teatro Argentina, Roma .

Sistemazione del Piazzale della Stazione Termini e zone adiacenti, Roma .

1915

Cinematografo per la Soc. Romana Cementi Armati (con l’ing. Provera), Frascati.

1916

Chiesa Regina Pacis, Ostia Lido .

1917

Padiglione ad uso magazzini, Fiuggi

1919

Proposta all’I.A.C.P. per un nucleo di case economiche presso Sant’Agnese, Roma.

1920

Fabbricati angolo in via G. d’Arezzo, via del Cavaliere, Roma.

Palazzina F.lli Sonnino in via Spontini, Roma .

Fabbricato S.A.I.E. in via S. Nicola da Tolentino, Roma .

Fabbricato S.A.I.E. in via Paisiello, Roma.

Palazzina S.A.I.E. in via Monteverdi, Roma.

Facoltà Teologica Valdese in via Cossa (progetto soluzione A e B), via Luigi da Palestrina, Roma.

1923

Villino Almagià in via Mancini, angolo via Romagnosi, Roma.

1924

Fabbricato Cesare Ratta in lungotevere degli Anguillara, Roma.

Villa Almagià-Bondi a via Scialoja in lungotevere Arnaldo da Brescia, Roma .

1925

Portineria e recinzione della proprietà Almagià-Bondi in via Scialoja, Roma.

Lottizzazione in corso Trieste, viale Gorizia, via Ajaccio, via Corsica, Roma .

Accademia Rumena a Valle Giulia, Roma .

Opere senza datazione

A Roma:

Fabbricato, via Nomentana 235 .

Convento Suore Carmelitane .

Convento, Ostia Lido .

Due villini, Ostia Lido .

Cappella Molinari, Campo Verano.

Altare, Chiesa di S. Patrizio .

Altare maggiore, Chiesa di S. Maria del Popolo

Sepolcro Angelici, Campo Verano

Sepolcro Almagià-Bondi .

Progetto per la nuova sede dell’Istituto

delle Belle Arti .

Progetto per la caserma del Corpo Reale Equipaggi annessa al Ministero della Marina.

Sistemazione dell’area Chigi.

Palazzo Pacelli.

Progetto per la Camera dei Deputati.

Fabbricato Lelli.

Fabbricato della S.A.C.I.R. in piazza Marmorata.

Fuori Roma:

Dogana Vecchia a Bucarest .

Hotel De Ville, Bucarest .

Proprietà Lahovaru, Bucarest .

Magazzini generali Entrepots, Bucarest.

Borsa di Commercio, Bucarest.

Scuola Cattolica di C. Calarasilor, Bucarest .

Scuola Mavrogheni pass. Kiseleff, Bucarest .

Casa Sternberg, boul. Elisabetta, Bucarest .

Progetto della “Scola Normalia de Istitutori” a Bucarest .

Ristrutturazione del Villino Gatteschi ad Alessandria d’Egitto .

Proprietà Vaccaro, Sofia .

Stazione ferroviaria centrale a Velletri

Monumento ai caduti, Velletri .

Sistemazione di piazza Romana, Frascati .

Sistemazione dell’area davanti a Villa Aldobrandini, Frascati.

Casinò e teatro, Fiuggi.

Sistemazione della zona termale, Fiuggi.

Ristorante, Fiuggi.

Villino Aboaf, Vallombrosa .

Chiesa cattolica S. Costanza.

Banca, S. Benedetto del Tronto .

[1] Magni ottiene il secondo premio ex aequo con Manfredo Manfredi . Cfr.Archivio storico dell’Accademia di San Luca, disegni nn. 1255-1261.

[2] V. Giuseppe Strappa, La continuità con la tradizione nell’edilizia romana del ‘900, in G.Strappa (a cura di) Tradizione e innovazione nell’architettura di Roma capitale. 1870-1930, Roma 1989.

[3] Gianfranco Caniggia, Permanenze e mutazioni nel tipo edilizio e nei tessuti di Roma (1880-1930), in Giuseppe Strappa (a cura di), Tradizione e innovazione …, cit., , pag. 19.

[4] Si veda in proposito Progetti e lavori eseguiti a Bucarest, Roma 1903, raccolta di foto delle opere rumene di Magni.

[5] Notizie gentilmente fornite dal prof. D. Derer, della Soprintendenza dei Monumenti Storici di Bucarest.

[6] Dal ’91 al ’93 ne era stato segretario.

[7] Cfr. Livio Toschi, Dalla fondazione alla prima guerra mondiale, in AA.VV., IACP di Roma, tra cronaca e storia “, Roma 1986, pp. 134-135. Si noti, comunque, che presso la Biblioteca Comunale di Velletri sono conservati numerosi disegni e studi di piante con annotazioni di Magni (cod.1185-1223).

[8] Paolo Portoghesi, La vicenda romana, in “La Casa”, 1959.

[9] Paolo Portoghesi, L’Eclettismo a Roma, Roma, 1968.

[10] Di Giuseppe Miano si veda lavoce “Magni” nel terzo volume del “Dizionario Enciclopedico di Architettura e Urbanistica” e la scheda relativa a Giulio Magni nel saggio Figure e voci per la città capitale, contenuto in: AA.VV., Catalogo della mostra Roma Capitale 1870-1911- Architettura e Urbanistica, Roma, 1984.

[11] Gianni Accasto, Vanna Fraticelli, Renato Nicolini, L ‘architettura di Roma Capitale 1870-1970, Roma, 1971.

[12] Gabriele Morolli, IlMinistero della Marina, in: Franco Borsi, Gabriele Morolli, I Palazzi della Difesa, Roma, 1985, pag. 165.

PROF. GIUSEPPE STRAPPA

Ca’ Donà Ca’ Loredan Palazzo Grimani-Giustinian

Le permanenze della nozione di recinto nel rapporto tra edilizia di base e specialistica sono a volte molto più diretti di quanto si potrebbe pensare dalla semplice analisi morfologica. Un esempio illuminante è costitutito dalla permanenza nei tipi specialistici dell’impianto a domus , le cui dimensioni tipiche legano il recinto edilizio al più generale sistema di partizione del suolo nel mondo romano, dimostrando la sostanziale continuità del processo di trasformazione del territorio dal Tardo Antico al Medioevo.

La misura base dell’heredium (240X240 piedi romani), derivato per frazionamento decimale della centuriatio, origina l‘actus (120X120 piedi), la metà del cui lato (60 piedi = 17,70 metri ) costituisce la misura base del fronte del lotto sul quale viene impiantato il recinto della domus. Si noti come tanto l’etimologia del termine latino “heredium”, quanto quella del termine italiano “lotto” (derivato dal franco lôt ) indichino la nozione di eredità, di bene trasmesso con continuità. All’interno delle misure della partizione del terreno, nella trasformazione della domus elementare ricorrono i principi di nodalità e assialità, margine e linea dividente associati alla nozione di recinto.

La domus da luogo, infatti, tanto a filoni tipologici specialistici quanto a plurifamiliarizzazioni dequantificandosi in unità di schiera monocellulari (pseudoschiere) mantenendo, tuttavia, i propri principi generatori legati all’uso dello spazio recintato. Caso esemplare è costituito dalla casa veneziana, le cui matrici tipologiche sono profondamente radicate nella Pianura Padana romanizzata.

Le dimensioni ricorrenti riscontrabili tanto nell’utilizzazione delle terre emerse quanto nella costruzione del suolo artificiale sul quale viene edificata la domus unifamiliare veneziana deriva dalla dimensione canonica di metà actus, oppure (fronte di 40 pedes) , direttamente, dal frazionamento dell’heredium in tre parti secondo una direzione (due strigae intervallate da spazio libero) e in sei secondo l’altra, che da origine all’aggregazione ricorrente a margini quadrati sullo spazio comune del “campo”. Schematizzando un processo assai complesso, i lotti di dimensioni maggiori vengono disposti di preferenza col lato lungo a nord in modo da avere il passaggio acqua (rio) terraferma parallelo al lato occupato dalla prima edificazione che si dispone secondo il tipico isorientamento rivolto a sud. Il percorso interno viene nel tempo coperto dando origine al “portego” (porticato) che geometrizza il percorso e da inizio alla formazione dell’asse, polarizzato ai due estremi dagli ingressi. La successiva edificazione avviene sul lato rivolto a sud, a partire dal percorso esterno a maggiore nodalità, secondo il processo tipico della tabernizzazione (Caniggia-Maffei 1976) con la formazione delle linee dividenti interne complementari all’asse accentrante. Questo spazio interno assume fondamentalmente due ruoli in funzione delle trasformazioni economiche e sociali, già avanzate nel XII secolo, che inducono alla differenziazione del tipo a domus in residenza signorile o palazzo, da una parte, o alla sua suddivisione in abitazioni per le classi a basso reddito, dall’altra. Nel primo caso si forma lo spazio nodale dell’edifico specialistico, la “sala veneta” leggibile anche all’esterno, attraverso la polifora, come spazio in origine aperto, trasparente; nel secondo si forma il percorso interno (calle), asse dell’aggregazione a schiera.

La leggibilità delle facciate che deriva da questo processo, tanto nella casa-fondaco bizantina, che gotica, che nei successivi tipi rinascimentali, rivela immediatamente margini, asse accentrante, spazio nodale, linee dividenti. In particolare lo spazio b (v. disegno) individuato dalla polifora centrale (trasparente, con elementi portanti e non chiudenti) risulta processualmente derivato da uno spazio aperto, mentre il costruito individuato dalle pareti murarie a e c laterali (opache, portanti e allo stesso tempo chiudenti) sono derivate dalle prime fasi di edificazione. Si noti come le pareti a e c siano di dimensioni dissimmetriche nel caso di edifici direttamente derivati dall’impianto a domus, mentre queste dimensioni divengono simmetriche quando il tipo ereditato è individuato da edifici criticamente progettati in periodo rinascimentale. Risultano spesso chiaramente leggibili, come eredità del carattere elastico ligneo dell’area veneta, i nodi tettonici verticali A e B (spesso paraste) od orizzontali D (marcapiani). L’intera polifora viene considerata come limite di uno spazio virtualmente aperto, per cui non deve sorprendere che (carattere comune, peraltro, all’area gotica) l’asse accentrante C possa incontrare, a volte, il pieno di un elemento verticale.

3. Il recinto, in base a quanto detto, può essere definito non solo come risultato dell’atto di avvolgere con una struttura continua una porzione limitata di territorio, di terreno, di superficie muraria (come è evidente nella casa veneziana fondata su suolo artificiale che costituisce esso stesso recinto, o in filoni tipologici come il castrum , il praetorium, il forum, che mostrano la presenza della nozione di recinto come spazio fisicamente concluso) , ma anche come forma simbolica, risultato dell’ atto di definire uno spazio convenzionale all’interno del quale insiemi di elementi, strutture, sistemi, producono, in modo relativamente autonomo e leggibilmente isolabile, i meccanismi di centralità, perifericità, nodalità, antinodalità: esso può costituire lo strumento con il quale definire la scala della lettura in funzione della gerarchizzazione delle parti costituenti l’organismo.

La nozione di recinto, in altre parole, non è definibile semplicemente attraverso la presenza di margini ma implica, unitariamente, le nozioni complementari di percorrenza e quelle, correlate, di nodalità e centralità. Possiamo allora stabilire che esistono caratteri comuni alla nozione di recinto alla scala edilizia (esemplificata dalla domus) ed alla nozione di recinto alla scala aggregativa (esemplificata dal percorso e dalla fascia di pertinenza ad esso associata nelle aggregazioni di schiere)

L’utilità di questa definizione è mostrata dalla lettura della formazione dell’isolato, la cui analisi spesso non può essere riferita allo spazio interno fisicamente perimetrato dai confini delle strade (se non nella fase di progetti intenzionali nei quali, spesso, l’isolato si identifica con l’edificio) ma ai percorsi. Lo studio della “contrada”, ad esempio, nel caso di tessuti di case a schiera o pseudoschiera (sul tipo derivato dal consumo della domus che abbiamo riscontrato a Venezia) formatisi processualmente, sostituisce quella di isolato, implicando strumenti di lettura molto diversi. La nozione di recinto può essere applicata all’insieme costituito dall’aggregazione sui due lati del percorso e dalle relative aree di pertinenza e dai percorsi che le limitano :

– percorso accentrante, costituito dallo spazio libero tra le aggregazioni, che diviene asse accentrante in quanto geometrizzazione di un moto, sede di nodalità lineare, particolarmente evidente nel caso di percorsi pianificati e intenzionalmente progettati;

– margini dell’aggregato , non necessariamente rettilinei, costituiti dalle linee dividenti esterne alle due fasce di pertinenza, sede di antinodalità lineari (Caniggia 1979, p.171); tali linee dividenti sono costituite dai confini delle aree di pertinenza o dalle pareti di divisione tra due fasce di costruito pertinenti a percorsi diversi.

Margini dell’organismo aggregativo : P.M. Percorso matrice; P.I. Percorso d’impianto edilizio.

A -A- percorso sede di nodalità lineare; B – Linee dividenti;

Questa schematizzazione è valida per tessuti elementari assolutamente seriali nei quali non si è ancora sviluppata l’edilizia su percorso di impianto edilizio; in realtà le varianti di posizione generate nei nodi dei percorsi, formando processi di intasamento, rendono più complessa la lettura dei margini. Tuttavia essa ci è utile per comprendere l’analogia di comportamento tra edilizia di base ed edilizia specialistica, che dai tessuti mutua la gerarchia dei percorsi, le forme di aggregazione dei vani, le dimensioni fondamentali della cellula elementare.

A- ribaltamento dei percorsi nel tipo di palazzo romano e fiorentino; B- esempio di processo di ribaltamento dei percorsi (Collegio della Sapienza a Roma): B1 formazione del percorso interno polarizzato dalle due scale; B2 formazione del recinto, raddoppio del percorso e formazione del percorso ortogonale; B3 conclusione e formazione della cappella nodale di S.Ivo.

I tipi specialistici seriali, in base alle considerazioni esposte, sono caratterizzati dalla ripetizione in serie dei vani paritetici che li costituiscono o da una gerarchizzazione che segue leggi di specializzazione analoghe a quelle degli aggregati urbani: varianti della serie nei nodi, nodalità e antinodalità, derivanti dalla posizione reciproca dei vani aggregati e dalla posizione rispetto ad assi di percorrenza.

Note

Aporie del Piano e pratiche sperimentali a Bologna

presenta

Giuseppe Strappa

Coordinatore dottorato DRACo, Università di Roma “Sapienza

Presenta

Kaltrina Jashanica dottorato DRACo, Università di Roma “Sapienza”

Intervengono

Marco Maretto dottorato DRACo, Università di Parma

Manuela Raitano dottorato DRACo, Università di Roma “Sapienza”

Facoltà di Architettura, sede di via Gramsci

sala Petruccioli | venerdì 26 febbraio 2016 | h 11.30