prof. Giuseppe Strappa

GENERALITA’

Il gesto elementare dell’appropriazione dello spazio attraverso il tracciamento di un recinto protettivo genera il tipo abitativo a corte che è stato alla base della formazione dei tessuti della città antica dell’Europa meridionale, dell’Africa settentrionale e del Vicino Oriente.

La casa a corte sembra anzi esprimere, concretamente e simbolicamente, le stesse radici comuni delle civiltà che si sono affacciate sulle rive del Mediterraneo, attraverso cellule murarie che si avvolgono intorno ad una corte centrale, essenza della casa delle origini che darà vita a molta architettura basata sulla nozione di recinto.

Se la sua forma chiusa indica, come ha rilevato Gottfried Semper, l’atto di difendere lo spazio contenuto, la struttura interna della casa a corte comunica accoglienza e ospitalità, sia che si tratti della corte ombreggiata di una casa islamica o dell’ atrium di un’abitazione italica.

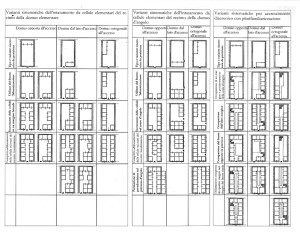

Si può considerare la casa a corte elementare, tipo matrice dedotto quale somma dei minimi caratteri comuni contenuti nei tanti tipi e varianti di abitazioni basate sulla nozione di recinto, come costituita da quattro pareti formanti una perimetrazione rettangolare su un lato della quale si addossa il costruito, edificato a partire dalle dimensioni della cellula elementare. Da questa si sviluppano i tanti tipi di case a corte derivati soprattutto attraverso l’occupazione successiva dello spazio libero all’interno del recinto e le successive trasformazioni.

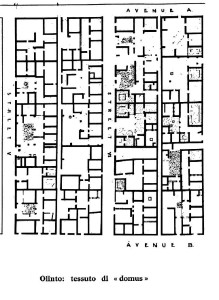

L’aggregazione di case a corte costituisce organismi aggregativi a scala maggiore organizzati dai percorsi nei quali sono riconoscibili unità aggregative intermedie allo stesso modo che per le case a schiera è riconoscibile la formazione dell’isolato. Il ruolo di queste unità aggregative nella formazione del tessuto, il loro rapporto col tipo base vigente, varia in funzione della maggiore o minore pianificazione dell’aggregato edilizio, dell’orografia del terreno, della presenza polarizzante di edilizia spec ialistica. Si confrontino ad esempio i diversi casi di tessuti di case a corte ad Olyntos, dove l’isorientamento dei vani elementari originali è molto chiaro, come è chiara la formazione di varianti sincroniche dovute alla posizione dell’accesso rispetto al costruito.

ialistica. Si confrontino ad esempio i diversi casi di tessuti di case a corte ad Olyntos, dove l’isorientamento dei vani elementari originali è molto chiaro, come è chiara la formazione di varianti sincroniche dovute alla posizione dell’accesso rispetto al costruito.

Tale forma aggregativa assume caratteri specifici, pur nella molteplicità degli esiti costruiti, nei nuclei urbani formatisi nel bacino del Mediterraneo (sono facilmente individuabili, nell’antichità, caratteri comuni al tipo greco, al tipo italico, al tipo romano) condizionandone lo sviluppo, come tipo sostrato, anche quando altri tipi edilizi (case a schiera, case in linea, palazzi) hanno preso il posto, nel tessuto, del tipo originale.

Uno dei criteri che hanno maggiormente condizionato lo sviluppo delle città basate su questo tipo (ad esempio i tessuti di domus delle città romane) è l’orientamento comune del costruito all’interno del recinto, o isorientamento, necessario in quanto le migliori possibilità di aeroilluminazione delle cellule elementari si danno su un solo lato del recinto che deve essere esposto, per questo, nelle condizioni migliori, costituite prevalentemente dall’ orientamento a sud. Ne deriva una forma di occupazione dell’area interna disponibile in funzione:

– dell’orientamento del percorso viario : se è orientato in senso nord-sud il costruito occuperà di preferenza il lato parallelo alla direzione d’ingresso; se è orientato in direzione est-ovest occuperà il lato ortogonale alla direzione d’ingresso esposto a sud;

– del tipo di edificazione: in serie aperta o chiusa a seconda che ogni serie di domus sia divisa da quella adiacente da un percorso o che sia invece ad essa unita o separata da un semplice ambitus.

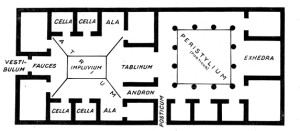

LA DOMUS

Un tipo par ticolarmente importante di case a corte è costituito dalla domus, diffusa nell’antichità nel modo romano e romanizzato. L’impianto delle città di fondazione romana organizzate attraverso aggregazioni di domus permane a lungo anche in fase medievale, dove l’abitazione si trasforma moltiplicando i vani in orizzontale e in verticale: la parte inferiore spesso ad uso specialistico e quella superiore ad uso abitativo.

ticolarmente importante di case a corte è costituito dalla domus, diffusa nell’antichità nel modo romano e romanizzato. L’impianto delle città di fondazione romana organizzate attraverso aggregazioni di domus permane a lungo anche in fase medievale, dove l’abitazione si trasforma moltiplicando i vani in orizzontale e in verticale: la parte inferiore spesso ad uso specialistico e quella superiore ad uso abitativo.

Nonostante l’affinità etimologica con altri termini di origine indoeuropea corrispondenti alla nozione di abitazione (avestico Demana, sanscrito Damah, lituano Dimstis (proprietà) antico slavo Domu, da cui il russo Dom) la domus romana ha suoi caratteri specifici fortemente tipizzati.

La differenza tra la domus matura e altri tipi di case a corte diffusi nel bacino del Mediterraneo consiste soprattutto nella organica gerarchizzazione dei vani, strutturati intorno all’asse accentrante che dall’ingresso conduce al vano principale costituito dal tablinum.

Il processo di trasformazione e consumo della domus avviene attraverso tre fenomeni che si sviluppano sincronicamente o diacronicamente in rapporto alle diverse aree culturali a partire da un tipo matrice di mezzo actus di spessore, ovvero 60 piedi (con una dimensione teorica prevalente, quindi, di 17,70m, che però si può differenziare, in realtà, con dimensioni comprese tra i 12 ed i 18m) e profondità variabile (in genere contenuta tra i 20 ed i 40m), con fenomeni accelerati nelle aree più densamente popolate, dove si è arrivati rapidamente al tipo maturo ad atrio e peristilio.

Per comprenderne lo sviluppo si può ipotizzare, come è avvenuto per la casa a corte elementare, una matrice originaria, una “domus elementare” dedotta per comparazione tra le tante varianti diacroniche che si sono sviluppate con caratteri specifici nel corso del tempo a partire da uno stesso insieme di caratteri comuni, il quale doveva precedere l’individuazione romana e mostrare caratteristiche proprie, ad esempio, della casa a corte latina e della casa etrusca, così come è possibile riconoscerla nelle tombe di Tarquinia e Cervetri.

Il costruito monocellulare è costituito da vani di 4/6 metri che si affacciano sullo spazio interno scoperto della cohors, termine derivato dal greco χόρτος (recinto) che nel latino medievale diverrà curtis, parola che permane in molti toponimi contemporanei a dimostrazione della continuità del sostrato antico.

Nelle condizioni ideali, non condizionate dall’andamento del terreno e dalla posizione del percorso, i vani monocellulari si disporranno sul lato corto del recinto rivolto verso sud: avendo una sola possibilità di affaccio, in considerazione del fatto che i vani sono aperti solo verso l’interno del recinto, verrà preferito l’orientamento migliore. L’accesso sarà posto nel lato corto opposto, in corrispondenza del percorso.

Quando il percorso ha direzione nord-sud, l’orientamento migliore corrisponderà invece ad una disposizione dei vani sul lato lungo rivolto a sud dando origine ad una variante sincronica del tipo portante.

Anche nelle aggregazioni di domus si avranno varianti sincroniche dovute alla posizione dei percorsi, come negli schemi riportati.

1 – Incremento del costruito . Nel tempo, come è avvenuto per la casa a corte, la domus si trasforma dando vita a numerose varianti diacroniche dovute al progressivo consumo del tipo portante e delle varianti sincroniche originali. Questa trasformazione è dovuta, in un primo tempo, alla necessità di incrementare il costruito all’interno del recinto occupando il perimetro della corte aperta. Il bisogno di conservare, comunque, l’accesso alle cellule originali laterali spiega la formazione delle alae, spazi liberi antistanti l’ingresso ai vani, mentre il vano centrale, gerarchizzato dalla posizione assiale rispetto all’ingresso, si specializza in tablinum e costituisce, anche, il passaggio verso l’espansione della domus, tipologicamente meno stabile, costituita dall’originario hortus retrostante che nel tempo diverrà giardino associato ad un porticato (peristylium)

L’abitazione contenuta all’interno del recinto appartiene ancora ad un unico proprietario (abitazione monofamiliare)

2 – Tabernizzazione, Soprattutto nelle

aree urbane a maggiore densità, la trasformazione della domus avviene attraverso l’occupazione del fronte su percorso con formazione delle tabernae, vani specializzati per uso commerciale che tendono a divenire autonomi, e delle faucies d’ingresso. L’abitazione contenuta all’interno del recinto diverrà, nel tempo, indipendente dalle tabernae e la domus non apparterrà più ad un unico proprietario. Inizia la plurifamiliarizzazione del tipo che si sviluppa in un primo tempo con la trasformazione autonoma delle tabernae in case a schiera e, successivamente, con la dequantificazione del costruito abitativo.

3 – Insulizzazione, Si completa plurifamiliarizzazione del costruito entro il recinto con l’utilizzazione monofamiliare delle cellule che si dispongono a completare il perimetro intorno alla cohors e si incrementano in altezza. Ogni cellula tende a divenire autonoma ed a svilupparsi come un tipo particolare di casa a

schiera monocellulare affacciata su un solo lato all’interno della corte.

In età antica le cellule ai piani superiori vengono a volte distribuite da ballatoi dando origine al tipo plurifamiliare delle insulae, come nei casi, molto noti, di Ostia L’insulizzazione conclude il processo di trasformazione della casa a corte dove la domus ha perso i propri caratteri e diviene tipo sostrato, dando origine ad un nuovo tipo edilizio.

Questi tre diversi fenomeni di trasformazione, elencati schematicamente come separati e diacronici, possono in realtà sovrapporsi, con la formazione di vani commerciali al piano terreno successivi al fenomeno di insulizzazione.

LA CASA A CORTE MODERNA E CONTEMPORANEA (1)

La casa a corte è stata riproposta in tempi recenti dando vita ad uno dei rari esempi di tipo edilizio moderno la cui vitalità arriva fino ai nostri giorni.

L’idea di spazio racchiuso ed introverso ha corrisposto, almeno dagli anni ’20 del secolo scorso, alla rinnovata attenzione per lo spazio domestico. E’ indubbio che il bisogno di isolamento individuale fornisce la chiave di interpretazione di questo tipo di abitazione, come l’atto del recingere è ancora il principio generatore della sua architettura.

La corte può infatti essere considerata come una porzione di territorio confinata cui la casa si rivolge, presentando verso l’interno il prospetto principale mentre le murature esterne assumono il ruolo di facciate secondarie. Se la città è per definizione il luogo dello scambio, la casa a corte costituisce l’altra faccia dell’abitazione moderna, riproponendo certamente istanze antiurbane.

E tuttavia l’evoluzione della casa a corte, ed il suo interesse come tipo edilizio, è dovuto a questa contraddizione: proporre un modello di vita semirurale ed adattarlo alla costruzione della città. E’ rilevante il fatto che questo carattere centripeto, dove l’esterno è un semplice muro, spesso derivato dall’idea di difesa, risulta particolarmente evidente in aree a forte concentrazione urbana, dove si cerca di evitare, per quanto possibile, il rapporto con l’esterno. Particolarmente significativi sono a questo riguardo gli esempi costruiti in un ambiente urbano densamente popolato e in gran parte compromesso come quello giapponese: di fronte all’imprevedibile sviluppo della città moderna, ai cambiamenti improvvisi che trasformano in pochi anni aree a giardini in periferie ad alta densità edilizia, molte delle case unifamiliari giapponesi recenti presentano un vero e proprio recinto difensivo, con scarse bucature di ridotte dimensioni, e uno spazio interno particolarmente accogliente attorno al quale si svolge la vita familiare. Si vedano, tra i molti possibili, gli esempi della casa costruita da Susumu Takasuga a Mobara alla fine degli anni ‘70, in cui le aperture sulla parete di cemento perimetrale alludono alle feritoie dei bunker, o della casa costruita da Tadao Ando ad Osaka nel 1984 dove, anche verso l’interno, le alte mura che racchiudono la corte suggeriscono l’immagine della fortificazione. Più che da un tipo edilizio costante si direbbe che l’architettura di queste case sia dettata dalla necessità di sopravvivere all’aggressività della metropoli moderna.

Il riferimento alla domus come origine del tipo moderno di casa a corte è frequente in letteratura. Tuttavia non si può propriamente parlare di continuità con il processo formativo della casa mediterranea: sebbene non esistano quasi nei paesi nordici esempi che risalgano ad epoche anteriori l’inizio del XIX secolo, la diffusione di questo tipo di abitazione è concentrata, a partire dagli anni ‘20, essenzialmente nelle regioni dell’Europa settentrionale di cultura anglosassone e scandinava, mentre le proposte italiane degli anni ’20 e ’30, ispirate dalle contemporanee ricerche archeologiche, non hanno avuto che limitati sviluppi. I primi esperimenti di casa a corte moderna avvengono verso la fine del XIX secolo e l’inizio del XX, in corrispondenza della spinta innovativa provocata dalla rivoluzione industriale. Si tratta di esperimenti isolati, difficilmente inquadrabili in una tendenza generalizzata che riconosca nel tipo a corte una risposta ai problemi della città contemporanea.

Nel clima di ricerca del movimento Arts and Craft, Edwin Lutyens compie un esperimento di casa a corte nel 1899 con la Orchard House a Godalming, nel Surrey. L’idea regressiva dell’architettura che è alla base delle composizioni di Lutyens, evidente in Orchard House, induce a riferire questo esempio più a derivazioni dal filone « Regina Anna» di N. Shaw (e in particolare all’imitatissimo castello di Leyswood) che a una proposta rivolta ai problemi  dell’abitazione moderna. Tra il 1901 ed il 1904 Tony Garnier progetta per la sua Cité Industrielle un tipo di casa a corte da ripetere in serie, sul tracciato regolatore ortogonale proposto per i quartieri di abitazione, evidentemente ispirata al modello romano.

dell’abitazione moderna. Tra il 1901 ed il 1904 Tony Garnier progetta per la sua Cité Industrielle un tipo di casa a corte da ripetere in serie, sul tracciato regolatore ortogonale proposto per i quartieri di abitazione, evidentemente ispirata al modello romano.

In realtà questa casa interpreta la corte in modo riduttivo rispetto alle elaborazioni che, due decenni dopo, verranno effettuate dal Razionalismo tedesco: come per le case urbane pompeiane la corte non è uno spazio del tutto aperto ma piuttosto un ambiente di rappresentanza sulla cui copertura viene praticata una vasta apertura che permette l’areazione e l’illuminazione.

La casa proposta da Garnier è disposta intorno ad una corte aperta verso sud. Le funzioni sono nettamente separate: accanto all’ingresso, isolato, lo studio; lungo il lato opposto all’ingresso ci sono gli spazi per il giorno, tutti a livello terreno, a destra dell’ingresso sono raggruppate le camere da letto, su due piani, con un’enfasi particolare per la stanza del capofamiglia dotata di bow-window.

L’esperienza di queste case a corte rimane isolata nella produzione di Garnier e solo molto più tardi, in una villa progettata nel 1923 a Lione si ritrova il tipo a corte parzialmente aperta.

All’inizio del secolo si assiste anche negli Stati Uniti ad una diffusione del tipo di abitazione a patio.

Soprattutto la riscoperta della tradizione della « placita» (piccola piazza centrale) delle costruzioni del Nuovo Messico, parallelamente alla moda dello Spanish Colonial Revival e del Pueblo Style contribuirono all’elaborazione di piante distribuite intorno ad uno spazio centrale chiuso o, più spesso, aperto. Utilizzato per abitazioni di grandi dimensioni per le nuove classi imprenditoriali, questo tipo ebbe particolare successo nei climi temperati della California.

Uno dei primi esempi, la casa per Arturo Bandini a Pasadena, costruita nel 1903 da Charles ed Henry Greene, fu progettata per espresso desiderio del cliente secondo il modello mediterraneo, con una corte chiusa su tre lati e schermata sul quarto da un pergolato.

Questa costruzione fu il prototipo di numerose abitazioni a corte che i fratelli Greene realizzarono in California, imitati da architetti locali (I. Gill, W. Templeton Johnson, R. Schindler etc.).

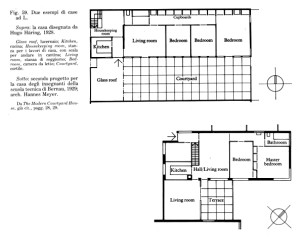

Gli esperimenti americani ebbero tuttavia scarso peso sugli sviluppi del tipo cdilizio che doveva essere applicato in Europa. Questo infatti nasce in Germania, in modo pressoché autonomo, alla fine degli anni ‘20 soprattutto grazie alle sperimentazioni di Hugo Häring,

Ludwig Hilberseimer ed Hannes Meyer. Nel 1928 Häring progetta un tipo di abitazione a pianta rettangolare in cui le aperture sono concentrate su uno solo dei lati lunghi rivolto verso uno spazio aperto, mentre l’altro lato lungo è cieco e delimita lo spazio aperto della casa adiacente. In embrione compaiono gli elementi compositivi degli schemi a corte ad L che troveranno vasta applicazione nei paesi nordeuropei (e scandinavi in particolare) fino ai nostri giorni. Particolarmente imitata sarà la soluzione degli spazi di distribuzione concentrati lungo la parete cieca, utilizzata per alloggiare gli armadi. Esempi di case a corte recenti che hanno dato buoni risultati dal punto di vista della vivibilità (valga per tutti l’esempio di Het-Hool in Olanda) seguono molto da vicino questo schema.

Sempre nel 1928 anche Mayer progetta una casa per gli insegnanti della scuola sindacale di Bernau con uno schema a corte. Nell’impianto distributivo ad L compare la divisione (riproposta poi come costante negli sviluppi successivi) dei due corpi di fabbrica in zona giorno e zona notte intorno ad uno spazio aperto. Questo progetto, che prevede un’abitazione a due livelli, rende evidente il fatto che le dimensioni dello spazio aperto di questo tipo edilizio vanno rapportate all’altezza dell’edificio: su un’altezza di due piani la piccola corte disegnata da Mayer rimane profondamente incassata tra l’abitazione ed il muro cieco della casa adiacente con problemi notevoli di soleggiamento.

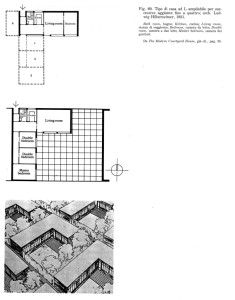

Nel 1929 Hilberseimer progetta un tipo di casa a schiera con corte di piccole dimensioni ad un solo piano, col soggiorno collocato al centro dello schema distributivo in funzione di disimpegno e le due stanze da letto in posizione periferica. La relazione reciproca tra gli ambienti è condizionata dal presupposto che le stanze da letto debbono esser e orientate a sud ed il soggiorno ad ovest, mentre il contatto con l’abitazione adiacente deve avvenire attraverso una parete cieca nella zona dei servizi. Nel 1931 Hilberseimer rielabora alcune varianti del tipo di casa con impianto ad L che costituiscono anch’esse esempi molto imitati nello sviluppo della casa a corte. La casa ampliabile che egli propone come “Tipo E” è la sintesi delle esperienze che si vanno compiendo in questi anni e rappresenta un punto di arrivo dell’evoluzione razionalista del tipo a corte: dalle case di Haring riprende la chiarezza planimetrica, con il corridoio addossato alla parete cieca mentre dalle ricerche di Mayer deriva la suddivisione netta tra zona giorno e notte. In questa casa è prevista come costante la costruzione del corpo di fabbrica contenente i servizi ed il soggiorno, mentre la zona letto (fino ad un massimo di tre stanze doppie) può essere costruito in fasi successive.

e orientate a sud ed il soggiorno ad ovest, mentre il contatto con l’abitazione adiacente deve avvenire attraverso una parete cieca nella zona dei servizi. Nel 1931 Hilberseimer rielabora alcune varianti del tipo di casa con impianto ad L che costituiscono anch’esse esempi molto imitati nello sviluppo della casa a corte. La casa ampliabile che egli propone come “Tipo E” è la sintesi delle esperienze che si vanno compiendo in questi anni e rappresenta un punto di arrivo dell’evoluzione razionalista del tipo a corte: dalle case di Haring riprende la chiarezza planimetrica, con il corridoio addossato alla parete cieca mentre dalle ricerche di Mayer deriva la suddivisione netta tra zona giorno e notte. In questa casa è prevista come costante la costruzione del corpo di fabbrica contenente i servizi ed il soggiorno, mentre la zona letto (fino ad un massimo di tre stanze doppie) può essere costruito in fasi successive.

C’è da notare che l’impianto ad L è molto diffuso nelle ricerche tedesche degli anni ‘20 e non costituisce necessariamente una variante del tipo a corte. Uno dei presupposti indispensabili del tipo a corte è infatti l’utilizzazione dello spazio aperto come estensione dell’abitazione e la disposizione delle aperture intorno alla corte in modo che ne risulti una configurazione introversa dell’alloggio. Una dimostrazione evidente di questo fatto è data dalle abitazioni costruite nel 1928 nella siedlung Tòrten Dessau su progetto di W. Gropius: nonostante la disposizione ad L della pianta, le abitazioni risultano bloccate entro le pareti murarie e lo spazio risultante tra le diverse case unifamiliari aggregate è uno spazio pubblico che nulla ha a che vedere con la corte.

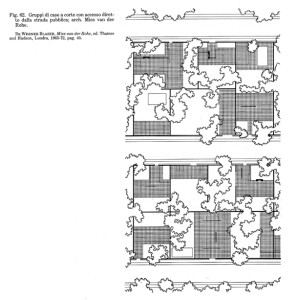

Nel 1931 anche Mies van der Rohe progetta un tipo di casa unifamiliare associata a corte. L’interpretazione del tema è radicale: chiusura totale verso l’esterno perimetrando totalmente il lotto di proprietà con un muro cieco; inserimento della costruzione rettangolare accostata su due o tre lati alle murature cieche; formazione di uno o più corti tra il corpo di fabbrica ed il muro perimetrale. L’abitazione non è progettata in modo rigido. Si tratta piuttosto di una lastra di copertura sostenuta da pilastri in acciaio e chiusa a vetro sul perimetro (un contenitore vuoto) all’interno del quale è possibile disporre liberamente la distribuzione della casa, fatta eccezione per i servizi.

Conseguenza della ricerca indivuale di Mies van der Rohe, questa proposta rimane teorica ed isolata nella linea di sviluppo della casa razionalista, nonostante le notevoli indicazioni di metodo che contiene e nonostante gli scambi che, come direttore della Bauhaus, l’architetto intrattiene con Hilberseimer. La casa costruita a Berlino nel 1932 da Mies van der Rohe può infatti considerarsi solo lontanamente affine al tipo a corte, nonostante l’impianto ad L.

Conseguenza della ricerca indivuale di Mies van der Rohe, questa proposta rimane teorica ed isolata nella linea di sviluppo della casa razionalista, nonostante le notevoli indicazioni di metodo che contiene e nonostante gli scambi che, come direttore della Bauhaus, l’architetto intrattiene con Hilberseimer. La casa costruita a Berlino nel 1932 da Mies van der Rohe può infatti considerarsi solo lontanamente affine al tipo a corte, nonostante l’impianto ad L.

In Italia i primi sondaggi teorici furono compiuti da Diotallevi, Marescotti e Pagano nel 1940 con una serie di varianti sul tipo dell’abitazione ad L a corte, che, conservando una medesima parte centrale comune (cucina, servizi ed una stanza da letto) prevedevano diverse dimensioni del soggiorno e un numero variabile di camere da letto. La proposta ricorda da vicino gli studi di Hilberseimer per una casa ampliabile, ma l’aspetto innovativo riguarda il nuovo ruolo urbano che viene prefigurato per la casa a corte unifamiliare associata. Considerato che la densità media delle città europee è di circa 250 abitanti per ettaro, essi propongono un modello urbano con densità simile, dimostrano come sia possibile realizzare parti di città con un tipo edilizio considerato fino ad allora semirurale.

Per Diotallevi, Marescotti e Pagano l’associazione delle case a corte «… può avvenire unicamente in base ad una estensione dei concetti che hanno determinato la casa stessa, e cioè mantenimento degli assi e corrispondenza delle traversate di ventilazione, ripetizione dei tipi ed uguaglianza degli accessi. La rete di traffico è indipendente e così i servizi collettivi, sempre centralizzati rispetto a un’unità definita in un certo nucleo di abitazioni. L’associazione elementare di più case unità dello stesso tipo avviene nel senso nord-sud con la ripetizione identica e contigua degli elementi, e nel senso est-ovest con la ripetizione simmetrica, in modo che a due a due i giardini interni si accoppiano lungo i muretti di divisione. Questa disposizione riduce le ombre portate dei corpi costruiti sui giardini stessi”’ (IRENIO DIOTALLEVI, FRANCO MARESCOTTI, GIUSEPPE PAGANO, La città orizzontale, in «Casabella Costruzioni»,, aprile 1940. ).

La proposta è tutta teorica e formulata ammettendo che il quartiere debba soddisfare in prevalenza il bisogno di famiglie numerose ma costituisce una premessa importante agli sviluppi del dopoguerra.

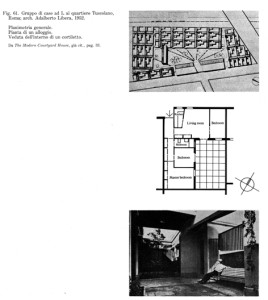

Nel 1952 infa

tti A. Libera costruisce per l’INA CASA un insediamento di abitazioni a corte al quartiere Tuscolano a Roma. E il primo esperimento su vasta scala di questo tipo che venga portato a termine in Europa. I presupposti dichiarati del progetto fanno riferimento al mondo mediterraneo ed alle esperienze individuali dell’architetto (il progetto segue di poco un viaggio di Libera a Marrakesh). Tuttavia, è evidente la derivazione dalla linea di ricerca del razionalismo europeo sia per le affinità tipologiche, sia per il contesto teorico mutuato dall’idea di “unità di abitazione autosufficiente” secondo la tradizione (che si va consolidando) del Movimento moderno.

La trama delle abitazioni a corte viene considerata come un tessuto connettivo continuo, che fa riferimento adun suo centro di servizi collettivi. Il considerare tuttavia l’insediamento come mediazione tra casa individuale e quartiere riporta questo intervento al clima «neorealista» dell’architettura italiana di quegli anni, con conseguenze evidenti anche sul piano del progetto dell’alloggio. La densità prevista è quella individuata dalle ricerche di Diotallevi, Marescotti e Pagano come tradizionale dei

quartieri cittadini, ma l’esperimento non avrà seguito in Italia, dove si cow tinuerà a costruire, anche per l’edilizia economica case plurifamiliari isolate o contigue.

A partire dagli anni ‘60 si assiste invece ad una progressiva diffusione del tipo unifamiliare a corte nell’Europa settentrionale con interventi su vasta scala di edilizia a basso costo.

Raramente si introducono innovazioni tipologiche radicali rispetto ai risultati degli anni ‘20 e ‘30. La ricerca investe piuttosto le possibilità di utilizzazione del tipo a formare aggregati urbani, secondo le linee evolutive indicate da Hilberseimer e Diotallevi-Marescotti.

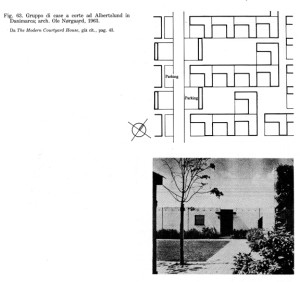

Di particolare rilievo è l’esperienza danese di Albertslund, nel 1963, che sancisce in modo definitivo la capacità della casa a corte di costruire parti di città. Viene infatti edificato, a 15 km da Copenaghen, un nuovo quartiere nel quale si deci de di sperimentare tipologie inusuali in vista della programmata formazione di una new town. Particolare attenzione viene dedicata allo studio di un tipo edilizio a corte aggregato con pianta ad L che utilizza superfici variabili da 40 a 100 m2.

de di sperimentare tipologie inusuali in vista della programmata formazione di una new town. Particolare attenzione viene dedicata allo studio di un tipo edilizio a corte aggregato con pianta ad L che utilizza superfici variabili da 40 a 100 m2.

Sebbene lo schema distributivo sia fortemente condizionato dalla necessità di utilizzare la prefabbricazione integrale, questa realizzazione costituisce ancora un esempio molto dibattuto (ed imitato) nell’area scandinava, soprattutto per la capacità di costituire, per aggregazione, un tessuto continuo. Nelle realizzazioni precedenti (e spesso anche in quelle successive) la casa a corte aggregata costituisce un intervento isolato che tende a ricostituire uno spazio privato all’interno dell’abitazione attraverso l’isolamento del nucleo edilizio. Anche l’intervento di Libera al Tuscolano,

sebbene immesso nella città, era stato concepito come intervento in qualche modo concluso, tanto da essere definito “unità di abitazione orizzontale”.

Ad Albertslund invece viene ideata una struttura gerarchica in cui all’asse centrale, costituito dall’arteria principale di scorrimento associata a case a blocco di tradizione ottocentesca, fa capo un sistema di assi ortogonali che a sua volta ordina la geometria dei percorsi delle case a corte. Il risultato è quello di una dimensione ridotta nella scala delle abitazioni semiestensive a corte, con un rispetto completo dell’intimità domestica che non viene tuttavia scontata con l’esclusione dal rapporto con la città.

Al successo di queste operazioni agli inizi degli anni ‘60 segue la proliferazione di quartieri basati su tipi simili, nell’Europa settentrionale, sebbene non sia sempre agevole distinguere quali possano a ragione essere classificati come composti da case a corte associate. E evidente infatti la difficoltà di fornire una definizione semplice e generale di questo tipo edilizio. Le caratteristiche che lo distinguono dalle altre case unifamiliari associate sono molte ma spesso legate a fattori non solo qualitativi, ma anche quantitativi. Ad esempio una corte troppo piccola corrisponde ad una chiostrina, mentre una corte troppo grande è di fatto un giardino ed il limite inferiore è superiore alla dimensione dello spazio esterno è un dato tratto dall’esperienza cui, evidentemente, non può essere assegnato il valore di definizione univoca.

E però

possibile dare una definizione di questo tipo edilizio strumentale rispetto all’uso che la pratica ha consolidato.

La casa a corte associata può essere definita come abitazione distribuita intorno ad uno spazio aperto che abbia alcune caratteristiche fondamentali. In primo luogo esso è sempre perimetrata da murature che non consentono l’affaccio esterno, con l’eccezione dell’ingresso e delle aperture strettamente funzionali. La struttura distributiva è quindi introversa con aerazione ed illuminazione che provengono principalmente dallo spazio centrale che diviene così il centro di orientamento degli elementi compositivi della casa.

Naturalmente esistono varianti più o meno rilevanti a questa affermazione. Tuttavia un’abitazione che sia ugualmente rivolta tanto verso l’interno quanto verso l’esterno, o addirittura prevalentemente verso l’esterno, non può essere definita casa a corte ma casa con giardino.

Altra caratteristica della casa a corte è che tutta la superficie a disposizione dell’unità unifamiliare è occupata dall’insieme casa-corte. Non esistono cioè spazi privati di risulta e l’area perimetrata confina direttamente con la proprietà pubblica.

Le dimensioni della corte debbono essere tali da non risultare eccessive (e cioè far perdere la percezione della corte come spazio interno) né troppo ridotte (nel qual caso si perderebbe la percezione della corte come spazio aperto).

Va a questo proposito considerato il rapporto tra la misura dello spazio aperto e l’altezza delle murature che lo circondano (edificio e recinzione): quella che per un edificio a due livelli può essere considerata una giusta misura per la corte, per un edificio ad un solo livello può essere uno spazio completamente aperto che fa perdere un requisito fondamentale della casa a corte: la protezione dallo spazio esterno.

Dall’esperienza degli esempi realizz ati si può affermare che le dimensioni di una corte quadrata non debbono essere inferiori a m 5×5 (approssimativamente il lato minimo della corte utilizzata da Libera al Tuscolano per abitazioni ad un piano) né superiori a m 15x 15 (quindici metri è l’ampiezza massima delle certi rettangolari delle case di Het-Hool progettate da Bakema e Van den Broek, con prospetti dell’edificio sulla corte di m 7,5).

ati si può affermare che le dimensioni di una corte quadrata non debbono essere inferiori a m 5×5 (approssimativamente il lato minimo della corte utilizzata da Libera al Tuscolano per abitazioni ad un piano) né superiori a m 15x 15 (quindici metri è l’ampiezza massima delle certi rettangolari delle case di Het-Hool progettate da Bakema e Van den Broek, con prospetti dell’edificio sulla corte di m 7,5).

Negli edifici antichi con impianto a corte spesso lo spazio centrale era racchiuso dagli elementi della casa, era cioè completamente interno e non aveva lati separati dallo spazio pubblico da sole murature divisorie.

Questo schema è difficilmente utilizzabile per le moderne case associate. Si preferiscono invece schemi aperti su un alto o su due lati o (più raramente) con due corpi di fabbrica contrapposti.

A volte vengono considerate a corte case ad un solo corpo di fabbrica e spazio aperto perimetrato da murature di recinzione e dai muri ciechi degli altri corpi di fabbrica. In questo caso la distinzione dalla casa con giardino non è sempre agevole (e spesso inutile). Al di là delle difficoltà di classificazione è infatti innegabile che esempi di proposte di questo tipo, come le case di Hugo Häring del 1928 o di Mies van der Rohe del 1931 (di cui si è parlato) sono indubbiamente da considerarsi a corte.

La chiusura pressoché totale verso l’esterno è una delle caratteristiche che rende le case a corte particolarmente adatte ad essere associate tra loro. Esclusa la parte di perimetro utilizzata per l’ingresso le unità si possono accostare tra loro su qualsiasi lato. Poiché le aperture che danno verso l’esterno sono di natura esclusivamente funzionale, possono essere ottenute sulla parte alta delle murature comuni, nel caso in cui non siano collocabili diversamente.

Lo schema ad L è facilmente associabile in linea retta semplicemente giustapponendo un lato della corte di un’unità alla parete cieca dell’altra.

E questo il tipo di aggregazione più diffuso per la semplicità compositiva (schema 1) con varianti costituite dallo sfalsamento di un’unità rispetto all’altra (come nell’intervento a Terrasenne, schema 3). Non mancano tuttavia associazioni più complesse dello schema ad L che prevedono anche tre lati di contatto con le unità vicine, formando a volte delle corti chiuse (East Lothian, schema 4) o giustapponendo specularmente due unità con le corti a contatto (Het-Hool, Bishop Field, schemi 2 e 5).

1. da G.Strappa, La casa di abitazione, in P.Carbonara, Architettura pratica, primo volume di aggiornamento, Torino 1989.

Luigi Piccinato, Casa coloniale a corte, 1933

Enrico Del Debbio, Casa Brizzi Simen, 1939-41