Incontro del 18 1 2010 a Roma sul progetto del Casilino 23

Relazione di Roberto Maestro

Ho lavorato con Ludovico Quaroni per un paio di anni dopo il mio ritorno dall’Africa, all’incirca tra il 1963 e il 1965. Avevamo uno studio in via Nizza dove andavano e venivano vari architetti: alcuni come titolari, altri come collaboratori, altri ancora come semplici amici di passaggio, Un periodo molto stimolante e per me formativo.

Quaroni era il contrario di un capo autoritario: era una persona molto intelligente, ma insicura. Aveva in uggia chi lo definiva “maestro del dubbio” perché riteneva che, se era vero che lui aveva dei dubbi, non era vero che li volesse comunicare agli altri. Aveva un’idea della progettazione architettonica come un lavoro di gruppo, dove ciascuno affidato un ruolo diverso. Idea che gli derivava da una sua esperienza nel cinema, dove ognuno fa la sua parte senza sovrapporsi guidato da un regista e secondo una traccia o un soggetto. Lui per certi aspetti si sarebbe Immaginato come soggettista (anziché che regista). Un soggettista pronto a mettersi in discussione e a lasciare spazio alle idee degli altri, anche se più giovani e inesperti di lui. L’ideale per un giovane architetto poco più che trentenne molto presuntuoso, come ero io e con molta voglia di misurarsi sui grandi temi dell’architettura e dell’urbanistica.

Al tempo del progetto del Casilino 23 sperimentammo una sorta di “brain storming” progettuale, Una tecnica in uso negli studi pubblicitari, consistente nel confronto diretto (scontro) tra idee diverse e quanto più contrastanti tra loro, senza seguire una linea precisa.

Avevamo allora discusso e deciso una qualche linea comune? Io ricordo le cose delle quali si parlava quando si parlava di Roma e della sua periferia, A me la periferia di Roma piaceva, invece Quaroni la trovava anonima retorica e, tolto pochi rari esempi, pretenziosa è volgare. Sosteneva che Firenze aveva conservato il suo carattere anche nella periferia, Roma invece no. Il disegno dei quartieri era inesistente: un insieme di architetture dissociate che non riuscivano a creare un luogo riconoscibile.

È in quel clima di critica alla città contemporanea, che nacque l’idea di un quartiere che costituisse fino dal suo disegno di insieme, un segno riconoscibile, di appartenenza a questa città, Si veda a questo proposito il saggio “Com’era bella la città,come è brutta la città “ pubblicato sulla rivista Spazio e Società di De Carlo.

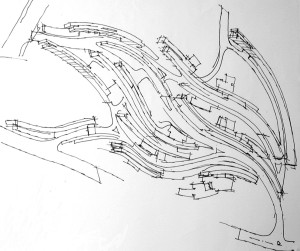

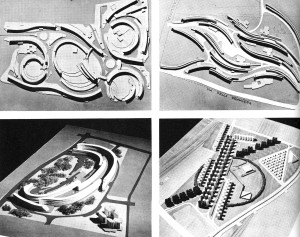

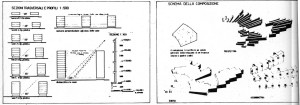

Facemmo dei disegni basati su forme ellittiche e circolari, che non ci convinsero perché le ritenemmo statiche, chiuse in se stesse, Cercavamo forme urbane che proponessero un disegno estensibile alle zone confinanti, una forma dinamica aperta ad aggiunte e integrazioni. Io avevo vinto il mio primo concorso di progettazione con un motto significativo: “antipaese”.

In quegli anni lavoravo contemporaneamente al progetto del terminal per Venezia con un progetto che proponeva “l’ultima parete del canale grande” una parete che si apriva sulla laguna con un ventaglio di moli,

Tra Roma, Firenze, Venezia, Tunisi era più il tempo che si passava in treno che al tavolo da disegno. È quando siamo lontani da una città che si riesce a immaginarla e a pensarla in modo sintetico (l’ellisse di una piazza, la rotazione delle gradinate del Colosseo…).

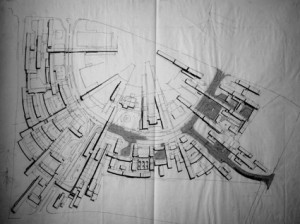

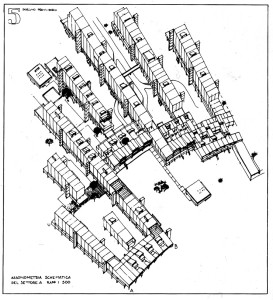

È così che nacque l’idea del quartiere Casilino 23. Un disegno che ricordasse un grande rudere fuori scala, come lo sono certe parti della Roma antica che emergono dalla trama delle palazzine. Oggi il progetto lo leggo così, ma quando si scelse quel disegno non pensavamo certo di ispirarsi alla Roma dei Cesari. Cercavamo solo un segno forte “moderno” che fosse riconoscibile anche dall’aereo (Il satellite venne dopo), Un disegno che giocasse sull’effetto prospettico falsato dovuto alla disposizione a ventaglio di corpi di fabbrica ad altezza variabile. L’importante era non creare ripetizione.

Quaroni sosteneva che la ripetizione serve solo al costruttore per ridurre i costi, mentre la gente vuole una casa che sia diversa, riconoscibile. Vuol abitare in un quartiere diverso dagli altri, da amare e da esserne orgogliosi, come lo è per Trastevere ,i Parioli o San Frediano a Firenze.

Sotto questo aspetto possiamo dire che il Casilino 13 si può ritenere un successo: la gente che ci abita, ci si riconosce. Non sempre capita anche quando gli architetti sono bravi (vedi lo “Zen” di Palermo).

Il discorso potrebbe chiudersi qui. Il nostro è soprattutto un lavoro al servizio della gente. Ho visitato ieri questo quartiere dopo tanti anni, un progetto nel quale abbiamo realizzato solo il disegno urbanistico, ma che è stato realizzato con pochissime varianti, I progettisti dell’architettonico che hanno seguito le nostre indicazioni in modo intelligente (condividendone gli obiettivi) sono, secondo me quelli che hanno lavorato meglio, Ma il progetto urbanistico era sufficientemente forte per reggere anche variazioni nell’architettura dei singoli fabbricati.

Io preferisco, naturalmente, quel gruppo di case rivestite in cortina di mattoni, contenute in una geometria solida semplice, senza tanti giochi di balconi sporgenti, e con il tetto che segue un’unica linea di pendenza dall’altezza di un piano a quella massima di otto piani. Averne costruiti di più alti mi sembra sia stato uno sbaglio.

Ritengo comunque che la città sia un organismo vivo difficile da ingabbiare in un disegno definito una volta per tutte. Le variazioni apportate derivano da scelte economiche forse inevitabili. Ad esempio il centro commerciale, posto nel fulcro del “Ventaglio” è stato orientato con il fronte verso il quartiere esterno, molto più popoloso. Così l’attività commerciale interna al quartiere non ha retto la concorrenza. Si poteva evitare forse, che il quartiere perdesse quella vivacità determinata dalla presenza di attività commerciali integrate alla struttura residenziale.

Per il resto il quartiere si presenta bene. È tenuto pulito, la gente si comporta in modo educato, curando i giardini e gli spazi comuni. Io dopo aver traversato una periferia romana fortemente degradata, ne sono rimasto piacevolmente sorpreso e ammirato. Ma questo è merito dei suoi abitanti che si sono organizzati in difesa del proprio quartiere e di conseguenza della propria città. A questi vanno i miei complimenti insieme agli auguri di successo per gl’ impegni futuri.

Roberto Maestro

Roma 18 1 2010

Plastici dei progetti iniziali

Una delle alternative al progetto definitivo