di Giuseppe Strappa

Ostia, la città interrotta, in «La Repubblica» del 20 maggio 1994

Ostia vista dal mare. L’orizzonte è occupato quasi per intero dalle sagome di casermoni senza volto, figli del boom economico degli anni ’60. Edifici generati senza amore, condannati ad affollarsi confusamente lungo una spiaggia un tempo bellissima. La metropoli non ha rovesciato su queste coste solo i liquami che hanno avvelenato il mare; ha vomitato qui anche milioni di metri cubi di cemento che hanno trasformato una delle città balneari più singolari d’Europa in una periferia desolata .

Al centro della massa informe, appena sopra la linea d’acqua , si scorgono tuttavia le tracce di un’edilizia dignitosa raccolta intorno alla sagoma della chiesa Regina Pacis , ultimi resti della stagione che vide Ostia crocevia di un originale percorso verso l’architettura moderna interrotto dal cinismo di chi ha saccheggiato per decenni queste coste.

Volgendo lo sguardo un po’ a nord , dove l’edilizia più recente e volgare domina incontrastata, emergono dal caos edilizio del lungomare Toscanini , inaspettate come un’apparizione , le sagome nettissime e tutte uguali dei dormitori della colonia Vittorio Emanuele III. Volumi semplici come giochi o disegni infantili, architettura ridotta alla sua essenza: le pareti nude increspate da rari ma meticolosi dettagli, le finestre regolarissime, il semplice tetto a due falde, i comignoli.

L’ elementare purezza dei volumi rimanda ad immagini consuete e lontane, alla pacata allegria di quelle costruzioni balneari tra le due guerre ,un po’ nude ma ravvivate da tende a grandi strisce bicolori , alle file di cabine , a sereni viali di palme. Eppure quella della colonia non è un’architettura di “intrattenimento”: troppo rigida e forse un po’ sgradevole, apparentemente priva di slanci, quest’architettura rinuncia ad ogni espediente accattivante a favore della delicata, enigmatica poesia dell’elenco. Come in un quadro di Carrà , il suo “realismo magico” deriva dalla laconica parsimonia dei mezzi espressivi impiegati.

La progettazione di questo “ospizio marino” del 1927 deve essere stato un arduo esercizio di rigore per il suo architetto Vincenzo Fasolo, virtuoso del disegno (i suoi allievi ricordano ancora ammirati le complesse piante disegnate alla lavagna con ambedue le mani) e acrobatico interprete degli stili storici la cui versatilità è testimoniata ,tra l’altro,dal neobarocco liceo Mamiani in viale delle Milizie e dal pastiche medievaleggiante della caserma dei Vigili del Fuoco in via Marmorata .

Della colonia Vittorio Emanuele III sono ora, finalmente,iniziati i restauri delle opere esterne, in attesa dei molti milardi necessari a completare anche l’interno. Non è dato sapere quando nè, soprattutto, come finiranno questi lavori. L’architetto Luigi Ventura Piselli , che cura la difficile impresa con la collaborazione dell’architetto Valerio Andronico, assicura che verranno rispettati integralmente sia i prospetti dell’opera che le strutture interne, compatibilmente con le nuove funzioni che il grande complesso dovrà ospitare :un centro anziani,case-famiglia con alloggi indipendenti per giovani disadattati, mensa ,centro culturale , biblioteca e ,all’esterno ,orti per anziani e campi sportivi. Tuttavia anche qui compariranno quelle terribili scale esterne in metallo imposte dai Vigili del Fuoco che hanno già deturpato molti edifici pubblici romani .Si spera che sia la sola violenza che questo insolito edificio , abbandonato dalla storiografia di architettura ,dovrà subire.

La vicenda di questa costruzione è un esempio di come nell’avventura del patrimonio edilizio di Ostia moderna gli edifici migliori escano regolarmente malconci . Destinato al recupero di bambini affezioni polmonari , l’edificio fu progressivamente abbandonato col regredire della frequenza del male fino a quando si decise di destinarlo ad altro uso. I geometri del Comune incaricati dei rilievi che nel 1983 fecero irruzione nell’universo segregato delle poche, operose suorine rimaste raccontano la sorpresa di aver trovato gli interni dell’edificio fermi agli anni Trenta, intatti negli arredi originali, con i tavoli in massello lucidati con cura e i bagni ben costruiti in perfetto stato di conservazione . Solo all’esterno le ingiurie inevitabili della salsedine avevano provocato qualche ferita. Poi, nel breve intervallo che ha preceduto i lavori di ristrutturazione, lo sfascio. Occupato e devastato dai baraccati, territorio di conquista frammentato in possedimenti autonomi occupati da USL, Vigili Urbani , scuole , l’ex colonia è giunta in stato di pietoso degrado ai lavori di restauro.

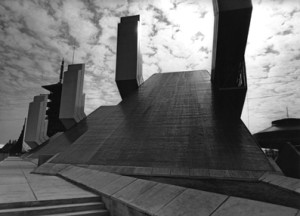

Ma non solo sul lungomare si stanno eseguendo lavori. A piazza della Posta si restaurano (anche qui con molta lentezza) quella “ricevitoria postelegrafonica” inaugurata nel 1934 che rappresenta forse il gioiello di Ostia Moderna. Nella tranquilla scacchiera della cittadina l’immagine folgorante di un edificio dalle forme nuovissime arenato sul litorale riportava le suggestioni del nuovo mondo della velocità e delle comunicazioni nelle tranquille sabbie del Lido .Le cure filologiche che l’arch. Marina Del Bufalo dedica all’edificio, sono indicative sia della nuova sensibilità per i problemi del patrimonio storico da parte del Ministero delle Poste , sia della nuova attenzione per il suo autore Angiolo Mazzoni, architetto-funzionario delle Ferrovie di Stato e protagonista di primo piano dell’effimera ventata dell’architettura futurista ,del quale studi recenti vanno riscoprendo il valore .

E tuttavia , a fronte di qualche timido segnale che fa sperare in una riscoperta del fascino del Lido di Roma, in una considerazione meno distratta della sua vocazione tradita, stanno i tanti guasti irreparabili dell’edilizia recente.

Triste destino di Ostia decaduta, degradata a periferia e abbandonata alla sua sorte di frammento segregato di città (nessun collegamento moderno integra ancora la primitiva linea ferroviaria , alleggerendo il fiume di auto riversato dalla Colombo e dalla via del Mare).

E mentre non si è ritenuto di costruire la chiesa di S. Maria di Bonaria secondo il disegno solare di Berarducci, Monaco e Rinaldi, opera che poteva costituire, nel panorama della nuova Ostia, una testimonianza di ottimo livello della cultura architettonica alla fine degli anni ’60, si è realizzato di recente , verso Castelfusano , il verde sombrero che copre il nuovo, “Palazzetto delle arti marziali” . Infelice testimone dell’imbarbarimento di un costume edilizio che ha sostituito al raffinato razionalismo delle case di Libera e al brio delle ricerche di Marchi lo stile neocaprese e il moresco di cartapesta delle ville dove fumano instancabili barbecue o il kitsch senza volto delle discoteche nei paradisi delle nuove maiemi.