PRESENTAZIONE DI GIUSEPPE STRAPPA DEL LIBRO: PAOLO CARLOTTI, STUDI TIPOLOGICI SUL PALAZZETTO PUGLIESE, BARI 2011

Un diffuso pregiudizio vuole che le condizioni del progetto contemporaneo, con le sue incertezze e complessità, rendano inattuali studi come quello di Caratteri morfologici e tipologici dell’architettura che contengono, nel proprio statuto, l’assunto fondamentale che la realtà costruita si modifichi secondo processi indagabili scientificamente con gli strumenti stessi del progettista.

Gli infiniti esiti concreti di queste trasformazioni, non potendo essere irrigidite in formule interpretative semplici (corrispondendo al flusso della vita che scorre nei tessuti dell’organismo urbano e ne modifica i caratteri) sembrano giustificare la rinuncia ad una lettura disciplinare finalizzabile al progetto.

Ma se è vero che l’accelerarsi delle modificazioni rende difficile cogliere la durata dei fenomeni, distinguere l’effimero dalle modificazioni più durature e profonde, è anche vero che l’architettura, nella sua essenza di materia provvisoriamente trasformata e segnata dall’uomo, è sempre stata il luogo di un equilibrio instabile dove gli edifici, i percorsi, i tessuti costituivano, e costituiscono ancora, uno stato di passaggio tra costruzione, trasformazione e rovina.

Non è mai esistita, in altre parole, una città medievale, rinascimentale, barocca, così come ci viene trasmessa dai testi di storia. Queste città, i cui disparati elementi e strutture vengono oggi restituiti in armoniosa forma sincronica, erano in realtà materiali in movimento, cantieri sempre aperti di chiese, palazzi, case, tessuti nei quali era difficile per l’abitante, proprio come accade oggi, cogliere i reciproci rapporti di necessità, i segni di una segreta organicità in formazione.

Eppure ostinate mitologie continuano a leggere il nostro paesaggio costruito come luogo di inedite discontinuità, di nuove, insondabili frammentazioni, di nomadismi incontrollabili: un magma senza struttura che può essere colto, ormai, solo con gli strumenti delle arti visive, della sociologia, delle scienze della comunicazione. Certo, la città contemporanea è anche questo. Ma è lo strato superficiale che va tolto per vedere quale siano i reali processi in atto. E noi crediamo che la fuga in altre discipline, ciclicamente ricorrente nella storia delle nostre facoltà in quest’ultimo mezzo secolo, sia, in questo senso, un’evasione dalle nostre responsabilità e, in fondo, un atto di sfiducia nell’architettura.

I corsi universitari, almeno quelli che riguardano le discipline di progetto, hanno il dovere di fare i conti con le condizioni al contorno in cui vengono svolti, se davvero non vogliono essere semplici dispensatori di informazioni. E nel contesto attuale mi sembra, per quanto detto, che il principale compito dei corsi di Caratteri debba essere proprio quello di aiutare lo studente a riconoscere che la realtà costruita non è un territorio vago e indecifrabile nel quale l’architetto interviene dando una sua, personale interpretazione delle cose. Questi corsi dovrebbero indicare gli strumenti razionali e aggiornati di lettura dei processi in corso e, per quanto possibile, proporre le condizioni di eventuali, nuovi equilibri pertinenti al momento storico e alle condizioni di crisi che stiamo vivendo.

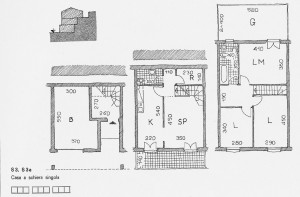

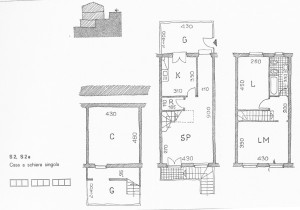

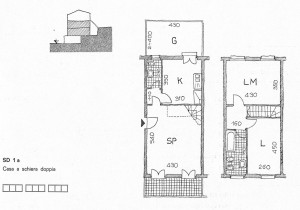

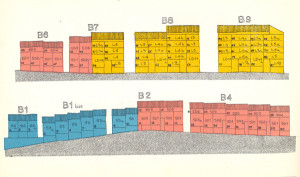

Il palazzo ottenuto da rifusioni di unità dell’edilizia di base, oggetto di questo testo e degli utilissimi sforzi attraverso i quali Paolo Carlotti ha guidato i suoi studenti, è uno degli argomenti didatticamente più fertili per avviare i futuri architetti alla comprensione dei processi che, nella realtà costruita, portano alla formazione dell’edilizia specialistica.

Insegna come la storia ci tramandi edifici splendidi nella cui costruzione l’architetto ha operato scelte personali raccogliendo il lascito della storia. Dove il suo contributo critico, tuttavia, non partiva tanto dai presupposti individualistici dell’espressione, ma partecipava, soprattutto, attraverso un’acuta comprensione della realtà, di scelte tanto condivise da divenire tipiche. La storia del palazzo di rifusione trasmette in forma operante, cioè, l’idea che l’architettura sia arte, ma un’arte particolare e difficile: l’arte della memoria, l’arte del costruire, l’arte di immaginare una città futura nella quale l’uomo si riconosca e della quale si senta partecipe.

In questo le architetture pugliesi indagate nelle pagine che seguono (sorte ad Altamura, Barletta, Bitonto, Modugno, Trani) hanno non solo un fascino straordinario, ma un’utilità indiscutibile per quel carattere fortemente plastico e lapideo che lascia leggere, come un testo di didattica chiarezza, il racconto delle proprie trasformazioni. E come in un testo classico, è bene che gli studenti vi imparino i fondamenti della lingua. Non perché si debba, oggi, parlare latino o greco, ma perché senza la buona conoscenza delle radici, ogni lingua, anche in architettura, verrà usata male e poco amata.