video del convegno: http://www.lecodelsud.info

COME INTERVENIRE NEI CENTRI STORICI “MINORI” ?

Giuseppe Strappa

Il problema della conservazione dei preziosi centri storici sparsi nel territorio italiano, come Castelluccio Superiore, può essere considerato sotto diversi punti di vista. L’idea più diffusa è che essi costituiscano un bene da tutelare allo stesso modo con cui si conserva qualsiasi parte del nostro patrimonio culturale, sia esso costituito da opere di pittura, scultura o da monumenti. Il risultato è che le regole che governano l’amministrazione di un piccolo centro storico sono essenzialmente vincolistiche ed il loro scopo è la tutela del costruito, da conservare, per quanto possibile, allo stato originale.

Il metodo di intervento che proponiamo è basato, invece, sull’idea che il bene da conservare sia soprattutto l’identità del costruito storico inteso come organismo vitale in continua, inevitabile trasformazione. Il fatto che il problema dell’ identità di un insediamento sia oggi ritenuto, invece, di secondaria importanza è testimoniato dal modo in cui la politica affronta il problema, eliminando il governo locale dei piccoli centri come una spesa inutile.

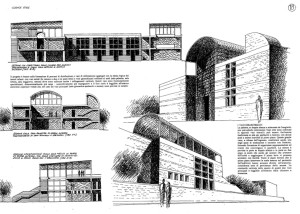

La conseguenza di porre al centro degli interventi nei centri storici l’identità è che la conservazione non deve è più l’opera di preservare il bene passivamente come in un museo, ma diviene operazione attiva, che preveda, dove strettamente necessario, anche trasformazioni congruenti con l’eredità storica.

Il metodo che si propone è basato su due principi:

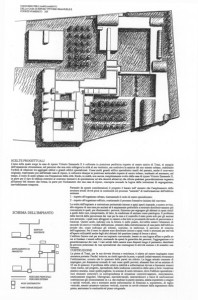

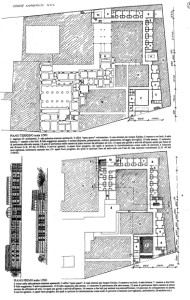

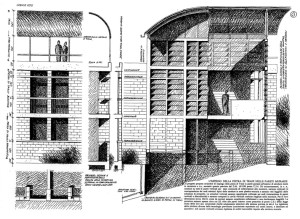

1. Che il centro storico venga considerato un organismo vivente composto di parti (percorsi, abitazioni, servizi, monumenti) che collaborano tra loro in modo unitario;

2. Che il processo di trasformazione di questo organismo, con le sue leggi e regole, debba essere compreso in profondità, in modo tale che quello che si costruisce o modifica oggi sia una continuazione e un aggiornamento, con mezzi contemporanei, di quanto ereditato.

Gli strumenti della trasformazione sono quindi

– la lettura di questo processo, condotta non con lo spirito documentario dello storico, ma con quello operante di chi deve continuare un processo in atto;

– il progetto, inteso come “traduzione” della lettura in interventi edilizi.

Riteniamo che questo metodo fornisca due soluzioni ad alcune delle attuali contraddizioni degli interventi nei centri storici.

La prima è quella di eliminare la trasformazione insensata e strisciante del patrimonio edilizio attraverso quegli interventi illegali che vengono eseguiti in tutti i centri storici italiani, proponendo trasformazioni che continuano processi storicamente in atto.

La seconda è quella di costituire un’alternativa alla recente idea di introdurre l’architettura internazionale più spettacolare nei centri storici come strumento salvifico di modernizzazione, con effetti traumatici sull’identità del costruito.