G. Strappa, interno della torre/ossario del cimitero di Terni, 2015 (foto A.Bravini).

FORMATIVITÀ DELL’ARCHITETTURA

di Giuseppe Strappa

Intervento al convegno Nuovo realismo/Postmodernismo. Dibattito aperto fra architettura e filosofia

Facoltà di Architettura, Sapienza Università di Roma

Aula magna di Fontanella Borghese (Piazza Borghese 9)

28-29 ottobre 2014

Intervengo in questo dibattito come architetto e docente di progettazione. Mi guardo bene, quindi, dall’entrare nel merito di considerazioni che riguardano una disciplina, come quella filosofica, complessa e molto diversa dalla mia. Ho preso però qualche appunto sulle cose dette e vorrei fare alcune considerazioni che possono esporre il punto di vista, certamente di parte, di un progettista.

Dirò subito che ho sempre un po’ diffidato dal recente entusiasmo, spesso dimostrato dagli architetti, per le discipline filosofiche. Non che la filosofia non abbia a che fare con l’architettura, ci mancherebbe. Una vasta letteratura lo dimostra, dalle riflessioni di Ludwig Wittgenstein a quelle di Martin Heidegger a Jaques Derrida, al lavoro di alcuni colleghi, come Paola Gregory, che si sono dedicati con grande competenza all’argomento. Certamente anche la filosofia entra di diritto nel grande crogiolo dei materiali che gli architetti impiegano, più o meno disinvoltamente, per costruire il proprio corpus disciplinare. Il quale sembra oggi, tuttavia, un bizzarro collage di disparati saperi.

Nel mondo in cui viviamo, a ben vedere, nulla è estraneo all’architettura, la quale possiede una propria natura appassionata ed empatica, indagatrice, formatasi attraverso una consuetudine con la sintesi delle cose e delle idee che forse è il carattere specifico del nostro mestiere (mestiere!). Per questa ragione la vera questione epistemologica in architettura oggi, ritengo, non è tanto la ricerca ansiosa dello scambio tra discipline, da sempre per noi necessario e inevitabile, quanto una perimetrazione, il riconoscimento logico e metodologico del centro scientifico della ricerca e della pratica progettuale.

Per questo credo che il tema affrontato in questo incontro, il rapporto con la realtà della quale l’architettura non può essere un semplice rispecchiamento, si collochi in una zona storicamente certa e investa direttamente il nostro lavoro. Esso riguarda, a mio avviso, le condizioni in cui operiamo quotidianamente e sulle quali occorre fare una seria riflessione.

Qualche giorno fa Salvatore Settis, in occasione dell’apertura dell’anno accademico alla Normale di Pisa , poneva il problema delle forme di comunicazione, reali o virtuali, a proposito degli oggetti esposti nei musei. Citando il libro dello storico Steven Conn intitolato, addirittura, “Do museums still need objects?” Settis annotava, laicamente, la crescente sfiducia nella capacità dell’oggetto di trasmettere conoscenza: le tecnologie informatiche possiedono una verità che non vuole essere equivalente a quella della cosa reale; pretendono di porsi come realtà di grado superiore (l’oggetto diviene monotono, nel senso letterale del termine, di fronte al turbine di informazioni che un semplice computer può fornire).

Probabilmente é vero e, come è noto, considerazioni come queste sembrano aver aperto, per estensione, nuovi orizzonti alle ricerche degli architetti. Ricerche che si concludono, invariabilmente, in esiti analogici, non investendo l’essenza del problema.

Se questa strada sia opportuna o meno, dipende dalla definizione che diamo di architettura. Renato Capozzi ha affermato, nel suo intervento, che dobbiamo avere il coraggio di esprimere la nostra definizione di architettura, altrimenti non ci capiamo. Cercherò di farlo.

So che la mia opinione in proposito non è condivisa da alcuni colleghi, ma credo che la difficoltà di questo dibattito sia contenuta proprio nella spiegazione del ruolo disciplinare dell’architettura la quale, per statuto, non può che essere strettamente legata anche alla materialità (nozione complementare a quella di processualità) del nostro mestiere, al valore dell’atto giudicato in quanto compiuto, indipendentemente da propositi e congiunture che lo determinano.

Possiamo discutere di come questo legame si possa o meno chiamare realismo, e come si collochi tra i tanti “realismi”. Però credo che il processo di evidente astrazione del nostro operare dai dati concreti non costituisca una nuova strada, ma uno dei problemi, ancora urgenti, dell’architettura contemporanea.

L’architettura è certamente anche comunicazione, arte, mercato, ma, per definizione non rappresenta, comunica o rispecchia la realtà: è la realtà. Architetture sono gli spazi e i paesaggi dentro i quali noi viviamo, sono le costruzioni, le strade, le piazze che noi abitiamo. Anche il disegno più astratto ha senso architettonico se si rapporta a un progetto di trasformazione, a un’idea di futuro. Il valore che possiede in sé è un’altra cosa.

Credo che, per quanto fluido possa essere oggi il centro delle discipline, per quanto incerti i loro confini, l’architettura, più di altri saperi, deve ridefinire il proprio statuto e le proprie specificità.

Noi dobbiamo, per poter coltivare nuove forme di sovrapposizione fra saperi diversi, riflettere sulle specificità, sui caratteri distintivi del nostro lavoro. Proprio perché la sua natura sincretica rischia di disperdersi sotto l’aggressione dei tanti specialismi con i quali tende a identificarsi. Il fascino che questi esercitano sugli architetti è un altro dei nostri problemi.

Dentro questa concreta specificità dell’architettura, naturalmente, sta anche il progetto. Il progetto fa parte della realtà dell’architettura.

Vorrei tentare a questo proposito, me lo consentano per una volta i filosofi, di interpretare il ruolo del progetto alla luce di quanto è stato qui detto da Maurizio Ferraris sulla nozione di documentalità . Il progetto è, sotto questo punto di vista, un oggetto sociale, ma è tale in quanto prodotto, come osservava Franco Purini, non solo del lavoro dell’architetto. Come pratica di negoziazione e mediazione intervengono nella sua definizione diversi attori: la finanza, la committenza, la normativa, secondo un procedimento che ha le proprie consuetudini, regole, rituali (l’architettura non è solo processo, ma anche procedura che s’iscrive in una sequenza di norme e formalità). A volte intervengono gli utenti e, alla fine, anche l’architetto. La conclusione è un contratto. Questa è, se vogliamo, la parte immateriale, e non per questo meno concreta, della realtà dell’architettura, che è infine tradotta e criticamente registrata dal progetto nella sua redazione grafica.

Tale graficizzazione è una registrazione che ha diverse forme di circolazione. Quella amministrativo/burocratica è una delle possibili forme di comunicazione e scambio. Si danno poi altre forme di circolazione, come quella tecnico/amministrativa, ad esempio, o quella estetico/artistica che possiede un proprio circuito (quello della critica, delle pubblicazioni, ecc). Sono tutte, certo, forme di registrazione. Ma per l’architetto l’artefatto è un’altra cosa: è il modo attraverso il quale l’immaterialità del contratto diventa concretamente materia alla quale dare forma.

E siamo arrivati al centro del problema.

Noi ci occupiamo di forma.

Sotto due aspetti apparentemente divergenti.

Quello della percezione, della αἴσθησις, è oggi il più coltivato dagli architetti nelle sue mode legate, di volta in volta all’arte o alla scienza (si veda la recente deriva verso le neuroscienze).

Quello, ben più complesso e meno accattivante, della morfologia, del λόγος, dello studio della forma come aspetto visibile di una struttura e delle scelte che ne derivano: la forma come formazione che presuppone un processo formativo conoscibile e razionalmente, indagabile .

A dimostrazione di come questa suddivisione sia riduttiva ed esprima, in realtà, i poli di una diade di termini opposti e complementari, una delle definizioni di forma più pertinente agli studi di morfologia è stata proposta proprio uno studioso d’estetica, Luigi Pareyson.

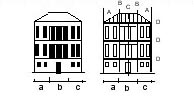

La forma è un organismo, ci insegna Pareyson, e in quanto tale è formata e formante, con proprie leggi interne che legano le parti in unità. Per noi questa definizione è di grande interesse e tutt’altro che neutrale.

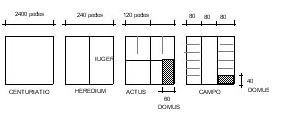

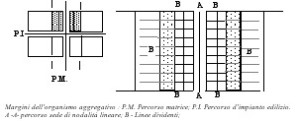

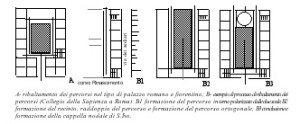

Significa leggere il territorio come organismo territoriale, come architettura in cui ogni elemento si annoda all’altro in un rapporto di necessità, legato all’orografia e all’uso del suolo. Anche se le sue condizioni sono apparentemente frammentate e disperse, significa riconoscere nel territorio proprie capacità formative, l’attitudine a ricostruire una nuova, pur instabile, organicità. Considerando il paesaggio non solo nei suoi aspetti legati alla percezione, ma come aspetto visibile di strutture territoriali in trasformazione.

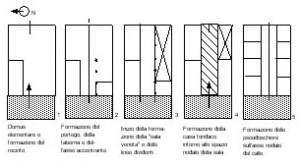

E lo stesso vale, a scale diverse, per l’organismo urbano, per i tessuti, per gli edifici: la forma della città come processo in atto e in continuo divenire. Gli stessi edifici possono essere riguardati come organismi edilizi, dove la forma è l’esito di un permanente processo di trasformazione dalla materia al materiale, agli elementi, alle strutture, ai sistemi collaboranti tra loro a formare, dare forma alla realtà costruita.

L’aspetto dell’architettura che percepiamo può essere, dunque, considerato uno stato di provvisorio equilibrio all’interno di uno svolgimento continuo, di un inarrestabile processo di trasformazioni. E l’opera architettonica è il processo stesso della sua formazione, che non s’interrompe ma trova una sua temporanea unità e compiutezza, il momento di equilibrio in cui “la forma si placa e insieme si raccoglie”.

Questa nozione di forma-formazione ha conseguenze dirette sul progetto e sulla didattica di progettazione. Cercherò di esporre il problema proprio dal punto di vista didattico, aspetto particolare che spiega bene, a mio avviso, le condizioni generali in cui operiamo.

I nostri libri di architettura moderna e contemporanea, che dovrebbero esporre agli studenti come si siano formati gli attuali modi di produzione e quali siano i loro problemi, costituiscono, in realtà, interpretazioni di interpretazioni staccate dai dati concreti. Al centro di questi libri raramente incontriamo la fisicità delle architetture, costruzioni inserite nel grande flusso delle trasformazioni in atto, ma figure esemplari di architetti, il loro modo personale ed eroico di produrre idee e intuizioni, il concept che altri tradurranno in costruzione. E’ ancora la storia consolatrice, la “storia monumentale” di cui parlava Nietzsche, del passato esemplare, anche se recente, e dei modelli da imitare. Sarebbe utile, invece, la conoscenza della realtà costruita nel suo divenire concreto che serve all’operare, riflettendo sulla quale è possibile, come cercherò di spiegare, la costruzione della teoria.

In questo la nostra Facoltà ha una grande tradizione ormai, nei fatti, abbandonata.

La “critica operativa” di Bruno Zevi, la “ storia operante “ di Saverio Muratori sono aspetti diversi del comune problema di leggere la storia, che è anche storia dello spirito ma rivolta al mondo materiale delle azioni umane: accumuli di esperienze, esplorazioni, esperimenti sul modo di edificare e abitare lo spazio.

In realtà da qualche tempo anche l’architettura, come gli oggetti dei musei discussi da Settis, è sede di un processo di progressiva separazione: noi ci stacchiamo gradualmente dalle cose che dovrebbero essere la materia stessa dell’interpretazione.

Questo fenomeno non accade da oggi. E’ scomparsa l’esegesi del testo. Mai che compaia, con poche eccezioni, lo studio del costruito reale, dell’edificio, l’analisi del formarsi del suo significato che contiene, spesso, anche la spiegazione della sua poesia. Operazione, in teoria, delegata ad altre discipline “complementari” al progetto.

Eppure, anche se l’architettura è per sua natura sincretica, la sua scienza non è la somma di altre scienze. Per questo l’architetto dovrebbe ricavare dall’esegesi del testo (che per noi è il mondo costruito nel suo divenire, le città, il territorio visti nel loro contesto storico e sociale) un proprio sistema di conoscenza. Servirebbe a tornare all’origine delle cose, ai problemi concreti e veri della nostra attività, perché la teoria per gli architetti – forse i nostri amici filosofi inorridiranno – non è una serie di principi generali, razionali e rigidamente coerenti tra loro dai quali derivare, per via logica, indicazioni per operare. E’ una cosa molto meno cristallina, è stratificazione di esperienze, generalizzazione di quello che si fa, che serve in un certo momento dell’attività positiva del progettare: è utile a riflettere sul proprio agire, a dare coerenza e anche a spiegare quello che si sta producendo.

Per un architetto la teoria è ancora, in definitiva, il tentativo di sistematizzazione dell’esperienza che tenta faticosamente di riportare l’aspetto frammentato e particolare di ogni gesto alla totalità della conoscenza, per quanto questa possa essere, nella condizione contemporanea, mutevole e contraddittoria.

Non a caso nel passato ogni teoria conteneva sempre la riflessione pratica, ogni trattato una parte di manualistica.

Certo, lo sforzo di trasformare in cosmos ordinato il caos indomabile delle cose, che non si lasciano ingabbiare in alcuna tassonomia o legge, è destinato al fallimento ( lo é sempre stato, non solo nella condizione contemporanea). Ma il desiderio di quell’ordine, che comunque finisce per incidere sulla realtà e dal quale ci si aspetta una qualche forma di felicità, è l’essenza struggente e irrinunciabile del progetto, senza la quale ogni sforzo è destinato a disperdersi, ogni scrittura a non lasciare tracce.

I molti modi di vedere le cose che la teoria raccoglie ed esprime, quindi, con tutte le incoerenze che può comportare, sono, in qualche modo, tutti veri, sono una constatazione. E l’attuale rinuncia alla generalità capace di produrre generi e generare il particolare, in nome dell’impossibilità, nel mondo contemporaneo, di ogni sistema unificante, è, ritengo, una dolorosa perdita per la nostra disciplina.

A sostegno di quest’affermazione porterò, in termini concreti, un esempio che riguarda i materiali e le tecniche di architettura.

Proprio il processo di crescente astrazione del modo con cui è comunicata l’architettura, insieme alla progressiva specializzazione delle discipline che concorrono al progetto, ha indotto a considerare i materiali, gli elementi, le strutture che danno forma all’architettura come mera traduzione di un processo ideativo: esecuzione, realizzazione. La conseguenza è che gli studenti, in mancanza di una visione generale del problema, “subiscono” oggi la tecnica come un pesante compromesso, una sofferta dicotomia tra la soggettività dell’ideazione e l’oggettività della realtà materiale.

Il riconoscimento di un’ineliminabile materialità dell’architettura dovrebbe riportarci, invece, alla realtà concreta del nostro mestiere dalla quale occorre, oggi, ripartire. Perché credo che noi siamo di fronte a una potenziale rigenerazione dell’architettura di cui non sempre abbiamo piena coscienza. Oggi l’industria produce una sorta di seconda natura: non materiali, ma materia in parte sconosciuta nella quale la nostra coscienza dovrebbe riconoscere l’attitudine a far parte del ciclo dell’architettura. Siamo di fronte alle condizioni dell’uomo primitivo al cospetto dell’ambiente ignoto che lo circonda: può riconoscere nell’argilla l’attitudine a divenire mattone, alla pietra la disposizione a farsi parete, origine di una cultura plastico-muraria, distinguere nell’albero possibili piedritti e travi che propiziano il formarsi di un mondo elastico-legneo. E’ la coscienza dell’uomo che dovrebbe decidere oggi, ancora una volta, che quella materia diventerà “materia segnata”, materiale finalizzato dall’uso, designato da un progetto. Che non è semplicemente di trasformazione fisica! I materiali moderni lasceranno tracce se sapremo inserirli criticamente nel grande, vitale, continuo processo delle trasformazioni artificiali della natura, riconoscendone il profondo valore culturale.

Anche nella storia dell’architettura moderna, è il caso del calcestruzzo, i grandi mutamenti sono avvenuti attraverso un processo culturale, non semplicemente attraverso scoperte e invenzioni.

Non è un caso che la ricerca di François Hennebique, padre riconosciuto del cemento armato, sia iniziata dal lavoro di restauratore di cattedrali medievali, nel cuore stesso di un contesto pertinente al mondo gotico e all’area culturale elastico-lignea. Hennebique impiegava i primi elementi in calcestruzzo prefabbricati per sostituire travi di legno all’interno di sistemi discreti e seriali. Attraverso il rapporto diretto con i materiali, ha quindi progressivamente preso coscienza di come la nuova materia, una pietra artificiale, potesse dare origine, nell’unione col ferro, a un materiale differente e nuovo: di come tra i diversi elementi si potesse stabilire un rapporto di collaborazione e solidarietà. E di come la nuova solidarietà tra le parti desse origine alla trasmissione di nuove, più complesse sollecitazioni chiedendo che ogni elemento fosse maggiormente congruente e proporzionato al proprio ruolo, osservazione che ha permesso la soluzione dei nuovi sistemi iperstatici.

Congruenza e proporzione: gli stessi termini e criteri che l’architetto-artista dell’epoca, meno interessato ai problemi strutturali, impiegava nella composizione di facciate e piante, stavano per essere usati anche dagli ingegneri per il dimensionamento delle membrature, a dimostrazione della sostanziale unità dell’operazione progettuale. Le stesse definizioni potevano essere impiegate per leggere il graduale predisporsi alla collaborazione degli elementi dell’architettura e la loro progressione di organicità.

Io credo che la cultura architettonica abbia perso, allora, un’occasione di riconciliazione tra le sue due anime, tra la materialità della costruzione e l’astrazione del disegno artistico.

Alla fine dell’Ottocento, quando si sviluppavano gli studi sull’elasticità dei materiali sulla scia dell’interpretazione “architettonica” del problema proposta da Claude-Louis Navier, architetti e ingegneri non hanno saputo (o potuto) comprendere come il loro lavoro non potesse essere solo complementare, ma sostanzialmente identico.

Il termine fisico di “congruenza”, che gli ingegneri cominciavano a impiegare nella soluzione di problemi scientifici, legava insieme analisi del comportamento dei materiali e forma architettonica, sollecitazioni e deformazioni al disegno dell’opera. E altri aspetti della conoscenza scientifica sembravano propiziare una nuova unità di saperi che, sotto la spinta della specializzazione, percorrevano in realtà strade parallele e rigorosamente autonome. Come, ad esempio, la nozione di vincolo, che contribuiva a spiegare in termini razionali uno degli aspetti dell’idea di nodo che gli architetti avevano sempre percepito e definito in termini di linguaggio e codici.

Molte delle considerazioni sulla conformità e misura tra le parti di una costruzione elaborate per secoli dai trattatisti, trovavano, peraltro, un primo legame, seppure parziale, con la fisica e la matematica, dimostrando come intuizione e scienza potevano divenire due aspetti di uno stesso processo di conoscenza: espressione, appunto, dell’“arte della costruzione”.

L’inadeguatezza a comprendere questo momento di potenziale sintesi era, in realtà, conseguenza di una trasmissione dei saperi fondata su una scissione funzionale ai nuovi equilibri sociali ed economici, come Schopenhauer rilevava con profetica chiarezza .

Se volessimo davvero rinnovare le scuole di architettura, il loro studio dovrebbe indicare il ritorno alla realtà, dimostrare come la materia sia parte costituente dell’invenzione stessa. Il progetto come espressione artistica: non solo manifestazione romantica dell’io individuale, ma arte della sintesi, della capacità operante, insieme, di conoscere e interpretare.

Eppure, oggi, perfino negli studi specialistici sulla costruzione i termini fisici del problema direttamente legati alla forma sono sempre più mediati e nascosti dall’aspetto matematico. Vorrei concludere ricordando una conferenza al Politecnico di Milano di Edoardo Benvenuto, teologo e studioso di strutture, autore di singolari opere di filosofia della scienza nelle quali affermava che “… l’integrazione tra architettura e razionalità scientifica supera il momento strumentale e mira al significato stesso dell’opera architettonica.”

Sosteneva , Benvenuto, che l’architetto deve ritornare, richiamandosi a una sorta di nuova fisica aristotelica, al contatto diretto con le cose più elementari; che c’è un mondo vasto e nuovo da scoprire negli elementi semplici dell’architettura, nella trave e nel pilastro, nel loro senso costruttivo e simbolico, anche se sulla trave e sul pilastro da parte di fisici e ingegneri è stato ormai scritto tutto.