Giulio Magni, Mercato Hala Traiani aBucarest, 1895

di Giuseppe Strappa

in AA.VV., Il Palazzo della Marina, Roma 1995

La vasta opera dell’architetto Giulio Magni, uno dei contributi più significativi alla costruzione e al dibattito architettonico della Capitale alla fine del XIX ed agli inizi del XX secolo, può, a ragione, essere ritenuta esemplare del complesso passaggio dell’architettura romana alla prima fase della modernità, quando alla nozione tradizionale ed accademica di organismo architettonico (degli elementi, delle strutture, degli impianti architettonici derivati da un metastorico quanto inevitabile Museo della Storia) si va sostituendo una diversa, attuale ed originalissima, concezione critica dei caratteri degli edifici come portato di un processo in atto, che accoglie la trasformazione indotta dal mutare dei tempi come “incremento”, non sostituzione, di un patrimonio di conoscenze tecniche ancora operanti.

Lo stesso ambiente familiare, di cultura profondamente radicata nella tradizione romana, ha lasciato un segno importante nella formazione del giovane architetto, nato a Velletri il 1° novembre del 1859 da uno storico dell’arte, Basilio (1831-1925) autore, tra l’altro, di una Storia dell’Arte italiana dalle origini al secolo XX (Roma 1900, 1902) e di un saggio Sopra l’Architettura (Roma, 1876) e da Margherita Targhini, figlia di Pietro, alto funzionario della Segreteria di Stato e di Caterina Valadier, figlia dell’architetto Giuseppe Valadier e della marchesa Laura Campana.

I primi disegni di scuola mostrano la prematura vocazione dell’architetto romano alla deroga sottile, alla deformazione appena accennata dei canoni classici, insieme all’uso coerente della decorazione come strumento retorico teso a favorire la leggibilità dell’edificio. Si vedano gli elaborati a penna e acquarello per il concorso Poletti bandito dall’Accademia di san Luca nel 1881 (anno del diploma di Magni all’Accademia di Belle Arti) sul tema di “un battistero isolato da collocarsi di fronte ad una cattedrale del XV secolo”[1] : se paragonato ai disegni del vincitore Giovanni Busatti (col quale collaborerà agli esordi dell’attività professionale) autore di un progetto di stretta osservanza storicista, il disegno di Magni introduce nell’organismo ottagonale della tradizione quattrocentesca varianti strutturali (come l’audace rapporto proporzionale tra la struttura portata della cupola e le strutture collaboranti dei portici) e decorative (come la disinvolta collocazione delle statue di angeli in chiave agli archi di coronamento del tamburo) che dovevano sembrare sorprendenti nel quadro di una cultura accademica concentrata sulla rivisitazione filologica dell’antico. Autonomia intellettuale che si rilegge, ancora più marcata, nei rapidi disegni a matita e acquarello della prova ex tempore, seconda fase del concorso Poletti, che richiedeva lo studio di “una torre campanaria da collocarsi di fianco ad una cattedrale del sec XV e XVI”.

A soli vent’anni Magni compie le prime esperienze di cantiere con la sopraelevazione del convento all’angolo tra via Cicerone, via Belli e via Visconti, sovrapponendo all’organismo esistente, fortemente plastico-murario, portante e massivo, una semplice conclusione, portata e leggera, su due piani. La nuova struttura risulta virtualmente trilitica al piano più basso, con colonne binate alternate a pilastri tra i quali le finestre occupano l’intero specchio libero fornendo l’indicazione dello spazio vuoto, mentre al piano alto viene conclusa da archi ribassati che sostengono la copertura. La costruzione, appena increspata da un’astratta decorazione vegetale, è conclusa dalle falde nude della copertura a tetto priva di cornicione, mentre la vera fascia di unificazione è costituita dalla trabeazione continua al piano sottostante: un’architettura poco romana che, pur rispondendo ai criteri di relazione “necessaria” tra le parti dell’organismo, appare già sensibile alle innovazioni favorite dal clima eclettico postunitario e sembra anticipare quel modernismo discretamente cosmopolita che verrà introdotto a Roma a distanza di pochi anni (si vedano gli esempi di fine secolo come I’altana del villino Aletti di Giuseppe Sommaruga o la copertura del convento di Notre Dame des Oiseaux a piazza Galeno di Carlo Busiri Vici)[2].

Se Magni fornisce presto il proprio contributo al problema dei grandi lavori che si vanno eseguendo alla fine del secolo nella Capitale collaborando al lavoro di Giuseppe Sacconi per la costruzione del Monumento a Vittorio Emanuele II e partecipando, insieme a Camillo Pistrucci, con un discusso progetto al concorso per il Palazzo di Giustizia, è dal 1886 e, soprattutto, dal 1887 che inizia un intenso, concreto tirocinio progettuale segnato dall’apertura dello studio professionale in via Cernaia 51 e dalla presentazione al Ministero della Pubblica Istruzione i titoli accademici per l’iscrizione all’Albo degli Architetti di Roma.

In questi anni esegue un notevole numero di progetti per case di abitazione plurifamiliari che individuano un tipo edilizio di casa in linea a corpo doppio strutturale e triplo distributivo che si va consolidando nell’edilizia romana di fine secolo come conclusione di un lungo processo di trasformazione che parte dalla rifusione dei tipi unifamiliari di origine tre-quattrocentesca. Solo in questo periodo, del resto, quello della casa a in linea sul perimetro dell’isolato comincia ad essere un tema consueto per gli architetti romani: nei tre secoli che hanno preceduto l’unità d’Italia (dai tempi delle espansioni di Campo Marzio e Borgo Nuovo) il tessuto residenziale si era strutturato per trasformazione dell’edilizia preesistente, attraverso un processo di plurifamiliarizzazione, per molti versi spontaneo, dei tipi a schiera che spesso richiedeva più l’intervento del capomastro che dell’architetto. Se questo processo, ancora in atto alla fine del secolo, porterà il suo contributo leggibile alla formazione della casa in linea romana, manca ancora, nella città dei monumenti, una tradizione consolidata di tipologie abitative complesse di notevole mole intenzionalmente progettate.

Magni, come gli altri architetti romani incalzati dall’urgenza del problema della costruzione del nuovo tessuto della Capitale, affronta il tema dell’edilizia abitativa con lo spirito di chi progetta monumenti, secondo il ruolo tradizionale dell’architetto che disegna episodi urbani irripetibili. L’architetto romano di fine secolo ha, in realtà, ancora una stretta consuetudine con il disegno delle emergenze; quando questo ruolo si trasforma egli “… appropriandosi del problema del tessuto – come scrive Caniggia – del connettivo edilizio, delle case, pare che non muti affatto l’immagine che ha di sé. Può affermarsi che, paradossalmente quando progetta case tenda a produrre “altro”: altro e più sublimato prodotto, analogo a ciò che i suoi predecessori avevano per secoli ideato” [3]. Anche Magni tende a sovrapporre alla struttura rigidamente seriale (se si eccettua il frequente decremento dell’altezza del mezzanino) delle abitazioni plurifamiliari che gli vengono commissionate, la leggibilità gerarchizzata in fasce di stratificazione architettonica degli edifici specialistici, segnatamente del palazzo. Si veda ad esempio il disegno della facciata del fabbricato commissionato da Gregorio Spositi in Via Principe Umberto (1886), dove ad una pianta sostanzialmente razionale ed aggiornata, processualmente ricollegabile ai tipi in linea ottenuti nell’edilizia di base per rifusione di unità di schiera incrementate del vano scala, corrisponde una facciata che gerarchizza criticamente l’organismo edilizio suddividendo artificialmente i piani in basamento a bugnato che comprende il mezzanino, elevazione con due ordini di finestre (uno ad ordine completo ed uno ad asola, ad indicare l’unità della quinta “portata” dal basamento “portante”), serie di finestre alludenti ad una fascia di unificazione, sebbene inserite all’interno delle paraste, cornicione e conclusione ad attico che riprende l’ordine dei piani dell’elevazione. Da notare, in questo primo esperimento, come l’unione di due corpiscala, come in tutte le rifusioni spontanee o comunque tradizionali, comporti l’uso di interasse pari, con la formazione di una linea di specularità centrale che non consente l’allusione all’ asse accentrante tipico dell’edilizia specialistica, specie monumentale. Ma presto, per altri edifici per abitazione, viene introdotta una simmetria imperniata sull’ asse centrale: si vedano a questo proposito,la casa d’affitto Baldini e Battistelli a San Lorenzo, tra via degli Equi, via dei Rutili e via dei Volsci, le officine ed abitazioni per Ferdinando Pesler in lungotevere degli Artigiani, il fabbricato Fiorentini, fuori Porta Portese, il fabbricato Bellentani, poi demolito, in via Plinio, ai Prati di Castello, la facciata dei quali è organizzata intorno all’asse del portale d’accesso. Il primo di questi progetti affronta il difficile tema, che diverrà una costante della casa in linea romana, dell’edificio su corpo triplo rigirante, risolto qui ancora con una lieve gerarchizzazione dei vani angolari, leggibile sui prospetti laterali ma non nelle bucature, ad interasse unificato, del prospetto principale, e la formazione di spazi aperti interni intasati da due piccoli appartamenti.

A giudicare dai documenti rimasti, il periodo successivo al 1887, gli anni della grande crisi edilizia, sembra segnato da una drastica riduzione degli incarichi: nel 1889 una costruzione ai Parioli (fabbricato Bendio) e una casa al Vomero, a Napoli; negli anni successivi progetta Casa Fellini, tra via Salaria ed il prolungamento di corso Italia, e una casa d’affitto, molto celebrata dai pochi storiografi che si sono occupati dell’opera di Magni, in via S. Martino della Battaglia. Negli anni di crisi produttiva Magni comincia a guardare all’estero: risalgono al 1893 alcuni disegni conservati nella Biblioteca Comunale di Velletri per una chiesa e per l’Archivio di Stato a Bucarest.

Nel 1894 Magni si trasferisce a Bucarest con il compito di architetto capo del Municipio, incarico affidatogli in seguito al successo ottenuto nei concorsi intenazionali per il Parlamento e la Stazione Centrale della capitale rumena. A Bucarest Magni soggiorna per oltre dieci anni progettando una grande quantità di edifici, tra i quali il Palazzo Comunale, I’Archivio di Stato, i Magazzini Comunali, la Borsa di Commercio, la Scuola Cattolica, il Seminario Centrale Ortodosso, oltre alle abitazioni di importanti esponenti della vita amministrativa rumena, delle gerarchie militari, del mondo professionale [4].

Attraverso la cultura architettonica balcanica, periferica ma aggiornata, Magni entra in contatto con la ricerca mitteleuropea, con i nuovi linguaggi che si vanno sperimentando attraverso le diverse versioni nazionali del modernismo: la secessione, lo jugendstil, il liberty. Nella Romania di fine secolo appare evidente l’influenza esercitata dai legami culturali e politici con la Francia, testimoniata dalla presenza di numerosi architetti francesi e dal favore incontrato dall’art nouveau. All’arrivo di Magni a Bucarest uno dei più importanti edifici in costruzione, la Banca Nazionale, era stata progettata dal francese Bernard Cassien, mentre alcuni architetti romeni si erano formati presso scuole francesi (Mincu, Adronescu ecc.). L’amicizia con Raimondo D’Aronco, altro inquieto “architetto di ventura” che percorre l’Europa e la Turchia alla ricerca di lavoro, lo conferma nella necessità di sperimentare nuove strade.

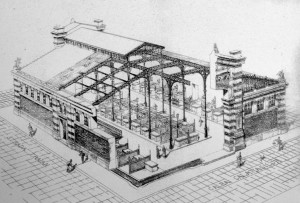

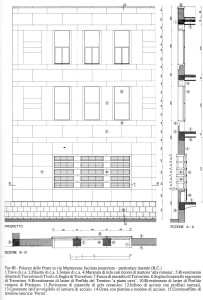

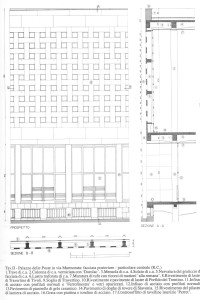

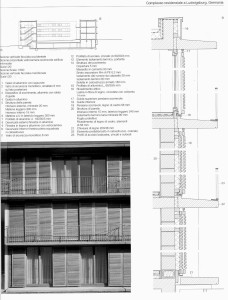

E infatti la ricerca dell’architetto romano oscilla in questo periodo tra lo storicismo delle opere pubbliche maggiori ed il modernismo delle occasioni professionali private, le abitazioni per i burocrati, militari, borghesi dell’establishment rumeno. Nel progetto per il Palazzo Comunale di Bucarest, ad esempio, si fa esplicito riferimento al gotico veneziano più noto ed esportabile, quello della Ca’ d’Oro o del Palazzo Ducale, con una ricerca inedita, tuttavia, nei monumentali spazi interni; nel mercato coperto Hala Traian vengono adottate le coperture metalliche degli edifici utilitari sperimentate nei paesi europei più industrializzati, raccordate ad un involucro murario imponente e razionale; nella casa in Calei Victorei impiega la grande finestra circolare del liberty internazionale, dimostrando tuttavia un’adesione al modernismo “assai condizionata e parziale”, come rileva Portoghesi.

Mentre in Italia gli viene riconosciuta, secondo le nuove leggi sulI’esercizio della professione, la laurea in Architettura per equipollenza di titoli ed è nominato accademico di San Luca, non deve mancare al nostro una certa nostalgia di casa, se a Bucarest fonda e dirige, in quegli anni, la Fondazione Dante Alighieri rumena.

Va notato, per inciso, come lo stato attuale degli edifici costruiti nel periodo rumeno di Giulio Magni non sembri dei migliori: alcune opere sono andate distrutte, altre, come l’edificio della Vecchia Dogana, riferibile a quel clima di costruttivismo storicista che darà con Villa Marignoli l’esito più maturo, è stato parzialmente distrutto da un incendio nell’estate del 1990 ed era, fino al marzo del ‘92, in condizioni di totale abbandono; il palazzo del nunzio papale in via Pictor Stahi è stato oggetto di estese modernizzazioni, a partire dal 1991, con sostituzione di alcuni elementi architettonici.[5]

Nel 1904 prende di nuovo “stabile dimora a Roma” come testimonia una lettera del marzo al direttore dell’Accademia di San Luca.

Nel biennio 1906-7 diviene presidente, e in quello seguente vicepresidente, dell’Associazione Artistica tra i Cultori di Architettura , della quale era stato, prima della partenza per la Romania, tra i fondatori insieme a Basile, Koch, Ojetti, Piacentini, Pistucci, Sacconi[6].

In questo ambito Magni si batte per la libera concorrenza delle idee, contro la pratica dell’incarico diretto da parte delle amministrazioni pubbliche e il 28 aprile 1906 chiede, senza esito, che venga bandito un concorso pubblico per l’assegnazione dell’incarico di progettazione del nuovo Ministero dell’Agricoltura, Industria e Commercio in via XX Settembre. Interverrà in seguito, nella polemica sorta sull’architettura definitiva della facciata dell’edificio, quando al progetto di Odoardo Cavagnari, ingegnere del Genio Civile, sarà opposta l’alternativa della proposta di Giuseppe Castellucci, architetto fiorentino esperto soprattutto in restauri. La commissione incaricata di prendere una decisione in merito (alla quale partecipano, insiema a Magni, Giuseppe Marmiroli, Corrado Ricci e Pio Piacentini), opterà per il secondo progetto, ritenuto “più rispondente allo stile classico”, come si legge nella relazione presentata nel febbraio del 19O9 al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Le opere che vengono commissionate a Magni negli anni immediatamente successive al rientro in Italia sono quasi unicamente ville per l’alta borghesia romana.

In questa fertile stagione progetta alcune delle sue opere più significative, dove la memoria degli esperimenti modernisti, ancora viva, si confronta col conservatorismo endemico del clima romano. Del quale però coglie gli aspetti meno scontati, quelli turbati dal contatto con le vicende internazionali, come nel villino Boni (poi De Robertis, poi Istituto Galileo Ferraris) nel quale, alla prima stesura del pittoresco progetto intrisa di reminiscenze mitteleuropee, succede una variante, realizzata, dove compaiono due grandi, stralunate volute barocche sui lati della facciata principale, quasi un ironico ripensamento sugli obblighi imposti dalla condizioni al contorno. O nella villa Marignoli in Via Po, all’angolo con corso d’Italia, del 1907, dove sono evidenti non solo gli echi del costruttivismo storicista di stampo mitteleuropeo sperimentato attraverso le declinazioni rumene, ma anche del lascito dimenticato delle opere romane di Edmund Street.

Nel 1908 Magni progetta, insieme a Giulio Podesti, il mai realizzato Stadio Nazionale nell’area del Circo Massimo, testimonianza di un’accezione retorica e mitizzata della romanità che, ancora agli albori agli inizi del secolo, troverà presto ispirati cantori. I due architetti ripropongono, in forma di libera ricostruzione archeologica, l’antico tracciato del complesso romano, con la sostituzione di un ingresso monumentale ai carceres del circo, l’eliminazione dell’arco trionfale sul lato curvo, e l’imposizione di un immenso colonnato emergente sul perimetro, nella parte più alta delle gradinate. Ma pochi anni dopo riemerge, prepotente, l’amore di Magni per la Roma del XVII e XVIII secolo, quella degli stucchi, delle deroghe eretiche ai canoni classici, delle infinite variazioni del linguaggio sovrapposte alla durevole struttura del tipo edilizio: a partire dal 1911 viene pubblicato a Torino Il Barocco a Roma nell’architettura e nella scultura decorativa, testo fondamentale per la diffusione di esempi architettonici sei-settecenteschi negli studi degli architetti romani.

Il 13 febbraio 1912 Magni accetta l’incarico di progettare la nuova sede del Ministero della Marina, opera che, conclusa nel 1928, costituirà il suo testamento architettonico. Non sono molte le opere importanti delle quali si occuperà in futuro: il grande Ministero lo assorbirà in modo prevalente per il resto della vita.

Nel gruppo di edifici del Testaccio I°, inaugurati nel giugno 1913 e per molto tempo ritenuti sua opera esclusiva, Magni sembra sia intervenuto su planimetrie elaborate dagli uffici tecnici dell’Istituto Case Popolari [7] ed il suo contributo sembra limitato alla composizione delle facciate, di singolare semplicità ed eleganza.

Negli anni successivi Magni si dedica alla progettazione di lottizzazioni e quartieri residenziali (via Paisiello, via S. Nicola da Tolentino ecc.).

Legato alla ricca famiglia Almagià, progetta per loro il villino Saul Almagià all’angolo tra via Romagnosi e via Mancini (dove ricompaiono, forse propiziati dalla vicinanza del grande edificio in costruzione, echi di alcuni temi del Ministero), il completamento della villa Almagià – Bondi in via degli Scialoja (iniziata nel 1910) ed il sepolcro Almagià Bondi. Indubbiamente la tensione, l’ansia di ricerca degli anni iniziali ha ceduto ad un professionismo composto ma tuttaltro che banale, dove la memoria, ormai lontana, delI’esperienza modernista viene riassorbita in composizioni consuete che non si distaccano se non per la cura del dettaglio, l’equilibrio raffinato delle proporzioni, dal coro delle costruzioni della Roma agli inizi del secolo, con l’eccezione della Facoltà Teologica Valdese in via Luigi da Palestrina, angolo via Cossa a Roma, dove l’impegno a differenziare il carattere dell’edificio dai temi degli edifici religiosi cattolici produce esiti inediti.

La chiesa Regina Pacis ad Ostia, inaugurata nel dicembre del ‘28 poco più di un anno prima della morte di Magni, è un esempio estremo di questa prassi architettonica priva di slanci, rivolta verso una solennità non di maniera, dove la quinta della facciata conclude la scalinata monumentale di accesso con un grande arco vetrato, reminiscenza di quella finestra termale che sembra essere uno dei temi favoriti dei progetti per il Lido di Roma agli inizi del secolo. Portata ad esempio delle tendenze conservatrici di Magni, quest’opera, bisogna tener conto, era stata ideata, col sostegno appassionato del vescovo di Ostia Vannutelli, già durante la guerra mentre Magni aveva completato disegni esecutivi e computi metrici fin dal 1919.

L’opera di Giulio Magni non ha incontrato un particolare successo critico e non ha goduto, riteniamo, dell’attenzione che pure meriterebbe.

A partire dalle osservazioni rilevate nel pionieristico saggio di Paolo Portoghesi, La vicenda romana, nel 1959 [8], si sono succeduti nel tempo studi (mai peraltro numerosi né ampi) che hanno messo a fuoco il ruolo fondamentale di un corpus di opere, progetti, disegni singolare per continuità e qualità degli esiti. Nell’indagine di Portoghesi, puntualizzata nel 1968 nell’ambito più generale di uno studio sulla cultura romana dell’eclettismo [9], I’importanza di Magni è rimarcata dall’individuazione di alcuni momenti o fasi di sviluppo dell’attività dell’architetto, che rispecchiano in qualche modo le incertezze e gli esperimenti generosi dell’architettura romana a cavallo del secolo.

Secondo una tesi che fornirà le coordinate interpretative dell’opera dell’architetto in quasi tutti gli studi successivi, Portoghesi ha letto nella parabola professionale di Magni un primo momento di incertezza nel periodo formativo alimentato da un “un’inquietudine” compositiva che non raggiunge uno sviluppo formale coerente, cui succede la fase dell’attività internazionale, della maturazione avvenuta a contatto con la cultura mitteleuropea. Questo periodo di ricerca prelude alla stagione più fertile dell’attività romana dell’architetto che si conclude con il periodo accademico delle ultime opere.

Un “ripiegamento” sul quale, in realtà, il giudizio non può che restare aperto, investendo il senso stesso dell’interpretazione del ruolo della tradizione nella pratica di architettura dei protagonisti romani nella delicata fase di passaggio alla modernità.

Il lungo disinteresse per l’opera del Magni si è interrotto solo in tempi recenti, come testimonia lo stato di abbandono in cui ha versato per decenni l’archivio di disegni, appunti, lettere depositato nei magazzini della biblioteca comunale di Velletri, del quale solo nel 1976 fu deciso un radicale riordino. Si deve al lavoro di appassionati cultori e all’opera di sistemazione di Sandra De Puppi se i circa 3000 disegni hanno trovato una catalogazione adeguata all’importanza delle testimonianze conservate. Gettando nuova luce e ponendo nuovi problemi sulla magmatica attività di un personaggio complesso e contraddittorio.

L’interesse per la figura di Giulio Magni é stato ripreso soprattutto dalle note di Giuseppe Miano [10] e di Accasto, Fraticelli, Nicolini. I quali ultimi, nel capitolo dedicato al ” liberty ufficiale” del loro volume su Roma capitale [11] mettono in rilievo l’evidente transizione dal coraggioso progetto per il Parlamento del periodo di più intensa ansia di rinnovamento dell’architetto, alle tematiche ”moderate” tipiche dell’ambiente romano agli inizi del XX secolo.

Più recentemente l’enigma della lettura dell’opera di Magni e del ruolo che in essa ebbe la progettazione del Ministero della Marina é stato affrontato nelle riflessioni di Gabriele Morolli sulla linea interpretativa di un Magni protagonista della “Secessione Meridionale” dove il Classicismo Eclettico dell’ultima stagione dell’architetto viene visto come cosciente volontà di raccordare, all’interno di una sintassi consolidata, declinazioni degli elementi architettonici classici assolutamente inedite: “che si cerchi nel repertorio del Classicismo – osserva il Morolli – inteso anche nel senso del suo piú ampio spettro semantico e cronologico e topografico, una sola forma che risulti modello imitato in questo caso dalle invenzioni linguistiche del Magni… Non la si troverà” [12].

Uno studio condotto su materiali in parte inediti è il mio Il Ministero della Marina e l’opera architettonica di Giulio Magni, in “Edilizia Militare” N° 29-31 1989.

Regesto dei progetti e delle opere .

Il regesto che segue, senza avere la pretesa della completezza, può costituire un utile orientamento nello studio dell’opera di Giulio Magni .

Per un regesto più completo si veda il capitolo dedicato a Giulio Magni in G. Strappa (a cura di), Tradizione e innovazione dell’architettura di Roma capitale. 1870-1930, Roma 1989.

Uno studio condotto su materiali in parte inediti è il mio Il Ministero della Marina e l’opera architettonica di Giulio Magni, in “Edilizia Militare” N° 29-31 1989, oltre al saggio riportato sopra (Caratteri dell’opera architettonica di Giulio Magni, in G.P.Consoli (a cura di), Il Palazzo della Marina, Roma 1995, con saggi di G.Muratore, P. Portoghesi, G.Strappa, R.D’Ascia e R.Militi.

1880

Sopralevazione di un convento tra via Belli, via Cicerone e via Visconti.

1881

Concorso Poletti di Architettura; tema: “Battistero isolato da collocarsi di fronte ad una cattedrale del XV secolo”; prova ex tempore: “Torre campanaria da collocarsi di fianco ad una cattedrale del XV-XVI secolo” (secondo premio) .

1883-87

Concorso per il Palazzo di Giustizia di Roma (con C. Pistrucci), progetto premiato .

1888

Secondo concorso per il Palazzo del Parlamento a Magnanapoli, Roma (progetto menzionato) .

1886

Fabbricato Pietroni in corso d’Italia tra Porta Salaria e Porta Pia, Roma (in collaborazione con G. Bussatti).

Casa d’affitto Baldini e Battistelli tra via degli Equi, via dei Rutuli e via dei Volsci, Roma .

Fabbricato Spositi, isolato X, in via Principe Umberto, Roma.

1887

Fabbricato Bellentani, via Plinio, via Virgilio, Roma (demolito).

Officine Pesler con annesse abitazioni per operai in lungotevere degli Artigiani, Roma .

Fabbricato Fiorentini, fuori Porta Salaria, Roma.

Case Zappalà, fuori Porta Pia, Roma .

Proprietà Poggi in viale della Regina, Roma.

Proprietà Poggi in via Salaria, Roma.

1889

Casa al rione Vomero, Napoli.

Archivio di Stato, Bucarest .

Fabbricato Bendio in viale Parioli, Roma.

1890

Casa Fellini tra via Salaria e il prolungamento di corso d’ltalia, Roma .

1893

Chiesa a Bucarest .

Concorso per la stazione centrale di Bucarest (secondo premio) .

1894

Casa d’affitto in via S. Martino della Battaglia 6, Roma.

Ospedale Comunale, Bucarest.

1895

Municipio a Bucarest.

Villa Scolari-Trolli, Iassi (Moldavia).

Mercato coperto Hala Trajan a Bucarest.

Villino proprietà ing. Almagià alla Palombina, Ancona, (1895-1905).

1897

Casa per l’ing. Popovici in via Venerei, Bucarest .

1898

Casa per l’ispettore generale C. Mironescu, Bucarest.

Casa per l’ ispettore generale Elie Radu, Bucarest.

Seminario Centrale Ortodosso in viale Maria, via Viilor, Bucarest .

Casa per il generale Demosthen, via Victoriei, Bucarest.

Stazione “Curtea de Arges”.

1899

Casa del dott. Andronescu, Bucarest .

Villa Scolari-Trolli, Jassi (BSM-BCV).

Sepolocro della famiglia Camitz, Bucarest.

1900

Abitazione dell’arcivescovo Mons. De Hornstein (forse in collaborazione), Bucarest .

Proprietà Almagià alla Palombina, Ancona .

1902

Restauro della proprietà B. Musu in via Victoriei, Bucarest.

1904

Villino Boni (poi De Robertis poi Istituto Galileo Ferraris), via Po 8, attuale via Aniene, Roma .

Concorso per il Palazzo del Palarmento, Bucarest (terzo premio) .

Proposta per tre villini di proprietà Almagià sull’area di Villa Ludovisi, Roma .

Barriera di Porta Romana, Velletri.

Villino Volterra presso la via Appia, Albano.

1905

Proprietà Aboaf al Saltino, via Corradi, Firenze .

Edificio per abitazione in via Lepsius, Alessandria D’Egitto .

Proposta per il Palazzo del Parlamento a piazza Colonna, Roma .

1906

Concorso internazionale per il Palazzo della Pace, L’Aja.

Villa Pacelli in via Aurelia , Roma.

1907

Studio per una galleria a piazza Colonna per gli imprenditori ingg. R. Penso e A. Minozzi, Roma .

Fabbricato Ranieri in via Cavour, Roma .

Villa Marignoli, via Po angolo corso d’Italia , Roma .

Ristrutturazione interna del villino Radwill, via Boncompagnl 22, Roma .

Villino De Orestis, Roma .

1908

Progetto per museo di Belle Arti, Roma.

Progetto per uno stadio nazionale sull’arena del Circo Massimo, Roma.

Ampliamento di Villa Pacelli (poi Gerini) in via Aurelia, Roma.

1909

Stazione doganale e di confine a Primolano.

.

1910

Villa Almagià (con annesse scuderie e autorimessa, demolita) sul lungotevere Flaminio, angolo via Fausta, attuale via Scialoja , Roma .

Abitazione del portiere della villa alla Palombina, Ancona.

Case popolari a Testaccio, Roma .

Sala ristorante annessa all’Eden Hotel, proprietà Almagià, in via Ludovisi, Roma.

1911

Villino Gizzi, Anzio .

Concorso per il Palazzo dell’Esposizione Internazionale di Belle Arti a Roma (progetto premiato).

Progetto di fabbricato per la Società Anonima “Old England”, Roma.

Domanda per un villino in via Mancini angolo via Romagnoli, Roma.

1912

Serra di Villa Almagià in via Scialoja (demolita), Roma .

Ministero della Marina, lungotevere Flaminio.

1913

Edificio (non identificato) a Velletri .

1914

Sitemazione dell’area di fronte al Teatro Argentina, Roma .

Sistemazione del Piazzale della Stazione Termini e zone adiacenti, Roma .

1915

Cinematografo per la Soc. Romana Cementi Armati (con l’ing. Provera), Frascati.

1916

Chiesa Regina Pacis, Ostia Lido .

1917

Padiglione ad uso magazzini, Fiuggi

1919

Proposta all’I.A.C.P. per un nucleo di case economiche presso Sant’Agnese, Roma.

1920

Fabbricati angolo in via G. d’Arezzo, via del Cavaliere, Roma.

Palazzina F.lli Sonnino in via Spontini, Roma .

Fabbricato S.A.I.E. in via S. Nicola da Tolentino, Roma .

Fabbricato S.A.I.E. in via Paisiello, Roma.

Palazzina S.A.I.E. in via Monteverdi, Roma.

Facoltà Teologica Valdese in via Cossa (progetto soluzione A e B), via Luigi da Palestrina, Roma.

1923

Villino Almagià in via Mancini, angolo via Romagnosi, Roma.

1924

Fabbricato Cesare Ratta in lungotevere degli Anguillara, Roma.

Villa Almagià-Bondi a via Scialoja in lungotevere Arnaldo da Brescia, Roma .

1925

Portineria e recinzione della proprietà Almagià-Bondi in via Scialoja, Roma.

Lottizzazione in corso Trieste, viale Gorizia, via Ajaccio, via Corsica, Roma .

Accademia Rumena a Valle Giulia, Roma .

Opere senza datazione

A Roma:

Fabbricato, via Nomentana 235 .

Convento Suore Carmelitane .

Convento, Ostia Lido .

Due villini, Ostia Lido .

Cappella Molinari, Campo Verano.

Altare, Chiesa di S. Patrizio .

Altare maggiore, Chiesa di S. Maria del Popolo

Sepolcro Angelici, Campo Verano

Sepolcro Almagià-Bondi .

Progetto per la nuova sede dell’Istituto

delle Belle Arti .

Progetto per la caserma del Corpo Reale Equipaggi annessa al Ministero della Marina.

Sistemazione dell’area Chigi.

Palazzo Pacelli.

Progetto per la Camera dei Deputati.

Fabbricato Lelli.

Fabbricato della S.A.C.I.R. in piazza Marmorata.

Fuori Roma:

Dogana Vecchia a Bucarest .

Hotel De Ville, Bucarest .

Proprietà Lahovaru, Bucarest .

Magazzini generali Entrepots, Bucarest.

Borsa di Commercio, Bucarest.

Scuola Cattolica di C. Calarasilor, Bucarest .

Scuola Mavrogheni pass. Kiseleff, Bucarest .

Casa Sternberg, boul. Elisabetta, Bucarest .

Progetto della “Scola Normalia de Istitutori” a Bucarest .

Ristrutturazione del Villino Gatteschi ad Alessandria d’Egitto .

Proprietà Vaccaro, Sofia .

Stazione ferroviaria centrale a Velletri

Monumento ai caduti, Velletri .

Sistemazione di piazza Romana, Frascati .

Sistemazione dell’area davanti a Villa Aldobrandini, Frascati.

Casinò e teatro, Fiuggi.

Sistemazione della zona termale, Fiuggi.

Ristorante, Fiuggi.

Villino Aboaf, Vallombrosa .

Chiesa cattolica S. Costanza.

Banca, S. Benedetto del Tronto .

[1] Magni ottiene il secondo premio ex aequo con Manfredo Manfredi . Cfr.Archivio storico dell’Accademia di San Luca, disegni nn. 1255-1261.

[2] V. Giuseppe Strappa, La continuità con la tradizione nell’edilizia romana del ‘900, in G.Strappa (a cura di) Tradizione e innovazione nell’architettura di Roma capitale. 1870-1930, Roma 1989.

[3] Gianfranco Caniggia, Permanenze e mutazioni nel tipo edilizio e nei tessuti di Roma (1880-1930), in Giuseppe Strappa (a cura di), Tradizione e innovazione …, cit., , pag. 19.

[4] Si veda in proposito Progetti e lavori eseguiti a Bucarest, Roma 1903, raccolta di foto delle opere rumene di Magni.

[5] Notizie gentilmente fornite dal prof. D. Derer, della Soprintendenza dei Monumenti Storici di Bucarest.

[6] Dal ‘91 al ‘93 ne era stato segretario.

[7] Cfr. Livio Toschi, Dalla fondazione alla prima guerra mondiale, in AA.VV., IACP di Roma, tra cronaca e storia “, Roma 1986, pp. 134-135. Si noti, comunque, che presso la Biblioteca Comunale di Velletri sono conservati numerosi disegni e studi di piante con annotazioni di Magni (cod.1185-1223).

[8] Paolo Portoghesi, La vicenda romana, in “La Casa”, 1959.

[9] Paolo Portoghesi, L’Eclettismo a Roma, Roma, 1968.

[10] Di Giuseppe Miano si veda lavoce “Magni” nel terzo volume del “Dizionario Enciclopedico di Architettura e Urbanistica” e la scheda relativa a Giulio Magni nel saggio Figure e voci per la città capitale, contenuto in: AA.VV., Catalogo della mostra Roma Capitale 1870-1911- Architettura e Urbanistica, Roma, 1984.

[11] Gianni Accasto, Vanna Fraticelli, Renato Nicolini, L ‘architettura di Roma Capitale 1870-1970, Roma, 1971.

[12] Gabriele Morolli, IlMinistero della Marina, in: Franco Borsi, Gabriele Morolli, I Palazzi della Difesa, Roma, 1985, pag. 165.