Tag Archives: architecture

QUATTRO DIADI MEDITERRANEE

da : P. Carlotti, D. Nencini, P. Posocco, M E D I T E R R A N E I . traduzioni della modernità FrancoAngeli, Milano 2014

La grande cucina del mondo – Cibo & Architettura

Editoriale di U+D Urbanform and Design n°2

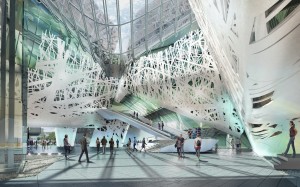

di Giuseppe Strappa

Il messaggio messianico dell’appena inaugurata Esposizione universale di Milano e la fiera di forme destinata a comunicarlo, esprimono in modo didascalico le contraddizioni alimentari/architettoniche del pianeta. In questo senso l’ Expo è realmente una rappresentazione planetaria: la deriva contemporanea dell’ opulenza estetizzante dei paesi affluenti che chiede all’arte la sua legittimazione. Molto più, ad esempio, del defilé 2016 di Dior che si è svolto nel celebre Palais Boulles sulla Costa Azzurra, oggi di proprietà di Pierre Cardin. Lì il lusso per pochi di una casa di moda di fama mondiale s’incontrava con la rivoluzione senza centro sognata dall’ abitologo Antii Lovag, costruttore di eccentriche, costosissime ville ispirate a un organicismo di maniera, evocato dal succedersi di forme ameboidi per la gioia dei ricchi della terra. La principesca convivialità sferoidale dell’avanguardia radicale divenuta location e icona delle sfilate più esclusive: il mercato dell’arte solidale a quello della moda. Nulla di nuovo sotto il sole. Sarebbe stato banale, e non meriterebbe attenzione, se, all’interno dell’attuale sistema della comunicazione, elusivo e lucroso, i prodotti eleganti elaborati dall’estro di cuochi e architetti (piatti creativi e architetture spettacolari che soddisfano palati ansiosi di novità) si fossero incontrati a Milano in una fiera raffinata che mette insieme master chef e archistar. Viene invece esibito, mettendo a nudo l’ipocrisia della parte del mondo che ha la pancia piena, un progetto consolatorio, di conciliazione degli opposti. La novità che fa rabbrividire (si fa per dire, ormai siamo abituati a tutto) è l’intenzione di comunicare attraverso i mezzi e i segni delle società dello spreco, un messaggio etico. Nutrire il pianeta. Né più, né meno: ristoranti vip e biodiversità, cucina sostenibile e insaccati identitari che si chiamano “Psychedelic Spin-painted Cotechino”, apparizioni Chic (Charming italian chef) e redenzione dalla fame universale. Come se fosse un mistero che la fame nel mondo è un problema di equilibrio tra risorse e distribuzione. Fabrizio Galimberti notava in proposito, sul Sole 24 Ore, che i prezzi reali del cibo, sul nostro pianeta, sono diminuiti dagli anni ’50 a oggi, segno evidente che la produzione (l’agricoltura, l’allevamento) riesce sempre meglio a soddisfare la domanda. Il fallimento, nell’alimentazione come in architettura, sta tutto nella dilapidazione, nel non sapere (volere) adeguare le risorse ai risultati. La catastrofica An Gorta Mór, la carestia delle patate rimasta tra i grandi disastri del paese, osservava Galimberti, ebbe luogo in un’Irlanda piena di patate. Come nella lingua, esiste ancora, in molte parti del mondo, una cucina quotidiana della necessità, un “parlato” delle materie prime elaborate in modo congruente e necessario, frugale, cui corrisponde una lingua “ufficiale” altrettanto sobria, misurata: i piatti delle cerimonie e dei ristoranti che seguono la vocazione degli ingredienti rispecchiando, comunque, l’ordine e l’aggregazione dei sapori. Come in architettura. E poi esiste la cucina delle società opulente, delle multinazionali del cibo, della Coca Cola e della MacDonaldizzazione, dove i sapori sono imitazioni e manipolazioni. Un parlato quotidiano al quale corrisponde, anche qui, la lingua aulica dei grandi chef, più spettacolare ma altrettanto contraffatta, e inoltre creativa, egocentrica. Come in architettura. Il Padiglione Italia è un po’ la sintesi estetica di queste contraddizioni, costruito com’è su opposti slogan che evocano problemi alla moda: il primitivismo di una struttura naturale, l’immagine della “foresta urbana”, la texture dell’ involucro ramificato che suggerisce tecnologie up to date, la Land Art…. È il sito ufficiale dell’Expo a darne l’interpretazione autentica: il padiglione è un vivaio “metafora rappresentativa di uno spazio che aiuta progetti e talenti a germogliare, offrendo loro un terreno fertile” dove, come ci si può aspettare, tra riferimenti a radici, linfe e chiome, l’albero ” è il simbolo della vita, della natura primigenia, icona centrale intorno cui disporre tutti i contenuti.” Ma dove sono i contadini, gli allevatori, i pescatori, si chiede Carlo Petrini. E qualcuno si è chiesto cosa si sarebbe potuto fare per la fame nel mondo, nelle favelas sudamericane o africane o asiatiche, con i milioni di euro spesi per l’ Expo. Costruito con una struttura convenzionale in calcestruzzo e acciaio, il padiglione è rivestito da un carter di un miracoloso cemento che “cattura gli inquinanti presenti nell’aria e li converte in sali inerti”. Non il rivestimento come manifestazione e fase conclusiva del processo di costruzione della forma, ma l’addizione costosissima e pittoresca, estranea e autonoma cui la costruzione fa da sostegno. Non solo la soia trasformata perché sembri una bistecca o un formaggio: molto di più e a costi infinitamente maggiori. Un’operazione di marketing, peraltro, ormai consueta. Si è scritto in proposito, in questi giorni che nessun padiglione ha mai preteso la durata di altre architetture che lo scopo di un padiglione è la sua stessa novità. Tralasciando i tanti precedenti (a partire dall’ormai storico stadio di Pechino) rispetto ai quali l’opera milanese non è che un tardo epigone e senza citare gli esempi di straordinaria “permanenza monumentale del temporaneo” (La Tour Eiffel, il Crystal Palace, la Biosfera di Montreal), come non ricordare quanti padiglioni di esposizioni universali hanno espresso appieno lo spirito del tempo? Rimanendo nella memoria, quando il tema lo richiedeva, quali simboli di parsimoniosa misura ed economico rigore. Come quello disegnato da Eiermann e Ruf per l’Esposizione di Bruxelles del ‘58, essenziale, castigato, antiretorico nell’indicare la strada di nuova Germania uscita dalla guerra, in piena ricostruzione, o il paraboloide iperbolico progettato da Le Corbusier per la Philips, vera ricerca sull’espressione geometrica del mondo elettronico dove i materiali sono impiegati in modo essenziale, organico, nella costruzione che coincide con la forma. I padiglioni milanesi, che dovrebbero indicare la “condivisione dei saperi e sapori”, lanciano in realtà ben altri messaggi. Indicano, allo stesso modo di un esperimento in vitro estendibile e generalizzabile nelle sue conclusioni, come oggi possediamo la rovinosa, egoistica disposizione a invadere i luoghi, utilizzando ancora i principi romantici del pittoresco dissimulati come ricerca avanzata. Certo, non è più possibile, nel mondo del virtuale e della simulazione, parlare di autenticità, tanto meno per gli spazi di una fiera. Ma l’idea di realtà evocata e suggestiva che sta alla base dei padiglioni dell’Expo milanese, l’estetizzazione del cibo e dell’architettura, è la stessa che muove l’ego di tanti progettisti: il centro d’osservazione del paesaggio costruito, che ne modifica i contorni secondo una prospettiva spettacolare, sono i desideri e le attese del mercato. Per questo il Padiglione è il simbolo di come noi, oggi, invadiamo il paesaggio costruito. Per quanto non esista progettista che non affermi di aver impiegato, nel disegno di una nuova costruzione, la più grande attenzione per quanto già esiste, non c’è progetto che non sia, a suo modo, padiglione di una qualche Expo, che non usurpi col proprio egocentrismo, facendo perdere loro qualche qualità, i caratteri dei luoghi. Omologando ogni cosa, distruggendo, a modo loro le biodiversità degli organismi. Osservazione, questa, tutt’altro che polemica. L’idea di invasione dei luoghi giace da tempo, accuratamente nascosta, negli strati profondi della coscienza moderna. Almeno dai tempi del Loos di Parole nel vuoto. Uno dei veri fondamenti etici dell’architettura consiste, a me sembra, nel rispetto delle cose che ci circondano, dei processi formativi che hanno portato il mondo costruito a essere molteplice. Dovremmo esercitare la critica che ogni lettura architettonica dovrebbe contenere: dovremmo soprattutto continuare: correggere, indicare. E studiare la struttura leggibile dell’ambiente abitato, la forma reale delle cose, come antitodo a narcisismi e spettacolarizzazioni. A settembre si terrà, a Roma, il ventiduesimo convegno di Morfologia Urbana organizzato dall’Isuf, International Seminar on Urban Form. L’abbiamo dedicato, con un titolo fuori moda, alla “città come organismo”, nella convinzione che esistano strade diverse da quelle del consenso universale, che non tutto quello che è universalmente accettato come buono e nuovo è realmente buono e nuovo.

L’ARCHITETTURA COME PROCESSO

VITA PRIVATA DI LOUIS KAHN

di Giuseppe Strappa

in «Corriere della Sera» del 25.04.2005

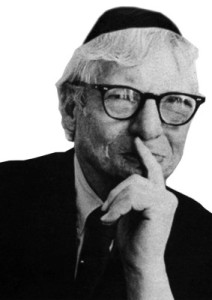

Nella notte del 17 marzo 1974 la polizia di New York trova, nei bagni della Penn Station, il corpo senza vita di un anziano immigrato dall’Estonia, con il volto, sfigurato da vecchie cicatrici, coperto da lunghi capelli sottili. L’inspiegabile abrasione dell’indirizzo sul passaporto ne impedisce l’identificazione e così solo dopo tre giorni di obitorio si scopre che si tratta di Louis I. Kahn, architetto tra i più significativi della seconda metà del XX secolo. Vengono alla luce, anche, le sue tre famiglie con le quali aveva contemporaneamente intrattenuto relazioni lunghe e distaccate, che vivono non lontane l’una all’altra ma si conoscono solo il giorno del funerale.

Sulla vita misteriosa e complessa di Kahn il figlio Nathaniel, avuto a 61 anni da una giovane collaboratrice di studio, ha ora prodotto e diretto My Architect. Il film è il racconto drammatico di un viaggio durato cinque anni alla ricerca del padre, quasi sconosciuto, attraverso le sue architetture sparse per l’intero globo terrestre, i suoi clienti, le sue mogli. Ma è, anche, lo spaccato di un mondo dove i grandi messaggi si mescolano alle miserie familiari, i sogni alle ambizioni.

Un mondo che Nathaniel riporta senza odio o rancore, nonostante il contraddittorio rapporto di Kahn con la madre, coinvolta nel felice progetto per il Kimbell Museum ma anche umiliata, chiusa a chiave in una stanza durante le visite della moglie ufficiale.

My Architect è un film strano e triste, le cui sequenze restituiscono un’immagine diversa del Kahn eroe positivo che conosciamo: nel suo mondo architettonico tutto si tiene e lega insieme in indissolubile unità; nel suo mondo privato, al contrario, tutto sembra disgregarsi, disperdersi, svanire.

Se ci si aspetta che il rigore e la grandezza della ricerca artistica si riverberi, in qualche modo, nella vita privata degli autori – sembra dire Nathaniel – si è destinati a rimanere delusi. La ricerca autentica prosciuga ogni linfa vitale, dissecca, assorbe totalmente le energie.

Nathaniel non dà giudizi e lascia allo spettatore decidere quanto i risultati artistici ripaghino di una vita spesa in una sola direzione. Perché, a fronte dell’immagine umana di Kahn che s’incrina, il film mostra anche questo: come le sue opere invecchino bene e si dispongano per tempo, gloriosamente, alla condizione di rovina, come si chiede alla grande architettura, facendo intuire, dietro i muschi e i licheni affioranti dalle murature, la presenza di un nucleo ideale incorrotto dal tempo, come un bene collettivo conquistato ad un prezzo troppo caro e generosamente trasmesso alle future generazioni.

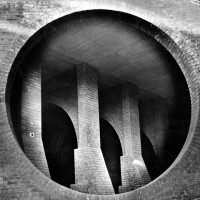

Una conquista iniziata a cinquant’anni con un lungo soggiorno a Roma, nel contatto, all’epoca dell’acciaio e delle grandi vetrate, con le possenti masse murarie dei monumenti antichi. Al ritorno a Filadelfia Kahn si sente investito della missione profetica di riportare l’architettura sulla strada maestra indicata dalle antiche rovine. E come un profeta nomade ed irrequieto, incurante degli affetti che intralciano il suo cammino (“non si può dipendere – affermava – dai rapporti umani”) comincia a costruire grandi spazi silenziosi, nudi, simbolici, dove i passi risuonano nel vuoto e l’uomo si sente sollevato da ogni precarietà, immerso pienamente nel flusso maestoso della storia.

Quando, nello smarrimento degli anni ’60, altri cercano nel dialetto e nel vernacolo un’alternativa alla crisi del linguaggio internazionale, il piccolo Kahn, controcorrente, riscopre la dimensione epica del proprio mestiere, l’arte dei grandi sentimenti religiosi e civili, dei temi poderosi e solenni, della lingua aulica e universale.

Si è detto molto del suo uso dell’antico. Ma quella di Kahn, prodotto artificiale di miti privati, non è una lingua morta. Le sue opere risalgono agli etimi più semplici e profondi delle forme, parlano con un’immediatezza che rende superflua ogni spiegazione. Non è un caso che il governo musulmano del Bangladesh abbia affidato a lui, ebreo americano, la costruzione dei simboli della propria nascente identità nazionale.

Interviste e dialoghi del film si svolgono all’interno di costruzioni notissime come la Fisher House, la Exeter Library, il Salk Institute, la National Assembly di Dacca. Le opere di Kahn, usate come fondale, si popolano di personaggi, escono dall’astrazione dei libri ed entrano nella vita mostrando l’architettura nella sua contraddittoria essenza: una condizione d’equilibrio temporaneo, un momento di transizione della materia che, per pochi decenni o qualche secolo si adatta ad ospitare le tragedie degli uomini e le loro gioie, le loro miserie e i loro tradimenti.