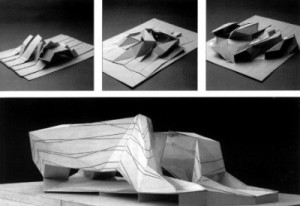

Concorso per la chiesa del 2000 a Roma, Tor tre teste – Peter Eisenman

Tag Archives: centro storico

UN PROCESSO CONTINUO

L’architettura nel centro storico

di Giuseppe Strappa

in «Corriere della Sera» del 14.06.2004

Ieri, all’Ara Pacis, si è svolta una manifestazione per chiedere al sindaco Veltroni che le nuove opere previste nel secondo appalto dei lavori vengano sostituite, come vuole Italia Nostra, dal recupero del Porto di Ripetta.

Le illustri rovine delle architetture di Specchi, dunque, contro l’innovazione folgorante. Che pure porta la firma, celebratissima, di Meier.

Perché gran parte dei romani mostra una pervicace ostilità all’introduzione dell’architettura contemporanea nel tessuto storico quando è evidente che la grande architettura del passato si è nutrita di interventi contemporanei (rinascimentali, barocchi, settecenteschi)? Interventi spesso violenti, come dimostra la costruzione stessa del Porto di Ripetta. Perché l’inserimento disegnato da Meier dovrebbe essere, dunque, meno legittimo di quello di Specchi?

Si potrebbe rispondere che la cultura dell’antico e dei monumenti, almeno da Pio VII in poi, ha costituito uno dei caratteri specifici che ha reso Roma unica tra le metropoli europee. Ma è una spiegazione parziale e vagamente polverosa.

Una risposta più fertile, ritengo, è scaturita dall’affollato convegno tenuto mercoledì presso l’Accademia di San Luca. A conclusione di un’accalorata discussione sull’architettura romana degli anni ‘60, quando gli interventi si avvolgevano, senza risolverlo, attorno al nodo gordiano del rapporto con la storia, si è levata la voce di Gianfranco Spagnesi: è andato perduto negli ultimi cinquant’anni, ha detto l’anziano professore, il senso dell’architettura intesa come processo, come trasformazione di un patrimonio ereditato. Poche parole che hanno colto il centro del problema: ogni intervento del passato, anche moderno, era partecipe di uno svolgimento continuo, ogni linguaggio la declinazione imprevedibile di una lingua condivisa. Si vedano i tanti esperimenti dimenticati che indagavano sull’aggiornamento di processi in atto: quelli degli anni ’30 (Libera in via San Basilio, Valle a lungotevere Marzio) ma anche degli anni ’50 ( De Renzi a largo Toniolo). Una “processualità” dell’architettura ormai perduta. Il consenso dell’establishment al progetto di Meier, alla sua astratta assenza di radici, è figlio di questa perdita.

Nel 1917, sotto la pressione della pubblica opinione, Piacentini fu costretto a cambiare, a proprie spese, la rivoluzionaria facciata che aveva costruito per il cinema Corso in piazza in Lucina. Un episodio che andrebbe ascritto tra gli esempi più alti dell’appassionata difesa dei romani in favore della continuità e che pure è stato censurato dalla storiografia ufficiale del dopoguerra in nome dell’espressione individuale. Il cui culto asettico è oggi consolidato dagli eroici furori dei sacerdoti della contemporaneità (ultimo Nouvel, su queste pagine) che si propongono come rinnovatori della Roma storica.

Per questo sarebbe uno straordinario segnale di novità se la dolorosa protesta per la vicenda dell’Ara Pacis, come quella per il cinema Corso, fosse conclusa da qualche ripensamento.

BOICOTTAGGI E IDENTITA’

di Giuseppe Strappa

in “Corriere della Sera” del 9.01.2009

Ho dovuto rileggere un paio di volte la notizia che il presidente di un sindacato con ottomila iscritti, consigliava di boicottare i negozi gestiti dagli ebrei. Sembra impossibile che, con tutto quello che è successo e che sta succedendo, qualcuno proponga un gesto che ricorda gli episodi più lugubri del nostro passato.

La cosa potrebbe essere archiviata come bizzarra sciocchezza se la storia non ci avvertisse che l’odio antiebraico è nato, nelle grandi città europee, dalla disattenzione verso sintomi come questo, che tra il boicottare i negozi degli ebrei ed indicare quali sono, magari con un segno giallo, il passo è terribilmente breve.

Ma quell’offesa colpisce anche qualcosa che ci appartiene, tocca corde comuni.

Perché l’identità romana, quella poca ancora rimasta, è fatta anche di questo: di ristoranti dove si mangiano magnifici carciofi alla giudia, di grandi rivendite di stoffe con le pezze accatastate, con un ordine misterioso e perfetto, nelle viscere di vecchi edifici del Ghetto, di negozi orgogliosamente fuori moda dove generazioni di famiglie di religione ebraica vendono di tutto, dalle cucine ai computer.

Una solidarietà tra tessuto urbano e commercio che trasmette, in qualche modo, quella storica consuetudine romana tra “casa e bottega” che ha permesso, a volte, di conservare la forma autentica, fatta di edifici e della vita che vi scorre, delle nostre piazze e strade storiche. E’ sempre odioso distinguere tra comunità di appartenenza, ma va pure detto che, tra tanti guasti prodotti nel nostro centro storico da un commercio sempre più cinico, i negozianti di religione ebraica sembrano ancora resistere al consumismo più volgare.

Giancarlo Desideri, nel lanciare l’appello al boicottaggio, ha giustamente previsto “di avere tutti contro”. E’ bene che ne abbia la più ampia conferma, che la città faccia sentire alla comunità ebraica la sua calda solidarietà. Che l’immagine di tolleranza che Roma si è guadagnata in tanti anni non venga incrinata dal fanatismo di qualche voce sciocca e isolata.

LA LEZIONE DELL’ARA PACIS

di GIUSEPPE STRAPPA

in «Corriere della Sera» del 4.11.2001

Posto nei termini di conservazione o innovazione il problema dei nuovi interventi per Roma, come quello dell’Ara Pacis, risulta insolubile. Se non c’è dubbio, infatti, che la città si vada inevitabilmente trasformando secondo un processo fisiologico inarrestabile, è anche vero che l’ammirazione acritica per le nuove architetture mitteleuropee, per le decostruzioni, per l’ high-tech con cui gli innovatori hanno identificato la modernità (si veda l’esito dei recenti concorsi di progettazione) non possono che propiziare nuovi guasti. Forse bisognerebbe riflettere sul fatto che le rivoluzioni introdotte dai pionieri, consolidate nel tempo come carattere «autentico» del moderno e perno dell’architettura universale, sono in realtà l’esito specifico di un processo che da secoli opera nelle aree egemoni del nordeuropa. Di contro, la cultura legata alla continuità, alla consuetudine costruttiva plastica e muraria, ha sviluppato a Roma un’architettura moderna dove tutto è legato da una stessa nozione di organicità, dove spazio, distribuzione, struttura, obbediscono ad una stessa legge formativa. Un’architettura forse difficilmente apprezzabile da palati assuefatti agli scintillanti exploit alla Frank Gehry, ma che ha dimostrato, attraverso opere straordinarie, come la nozione di durata dell’architettura sia un patrimonio alternativo al mito, in declino, della macchina e a quello, emergente, dell’informatizzazione. Quando pensiamo una nuova architettura per Roma dovremmo forse giudicarla secondo la sua condizione di futura rovina, della quale quella presente non è che uno stato di provvisorio passaggio, una transizione. Basterebbe allora paragonare l’immagine di miserevole disfacimento suscitata dai molti capolavori della modernità ufficiale caduti in rovina, con la nobiltà che collassi statici e perdita di funzione hanno attribuito agli edifici antichi, per capire come l’ideologia del moderno internazionale, esaltando l’idea di obsolescenza, demolizione, sostituzione, risulti estranea al carattere dell’architettura romana.

Ma a Roma, almeno nella sua parte consolidata, il rapporto solidale e necessario tra l’organismo urbano e gli elementi che lo compongono lega i resti dell’eredità antica alle fondazioni della città barocca, i tracciati medievali alle costruzioni di età umbertina. La grande civiltà degli spazi pubblici romani è, soprattutto, il risultato di una secolare arte di costruire la città legata alla cultura condivisa del generale e del comune contro l’accidentale e il frammentario. Qui il problema della forma di uno spazio pubblico non può che modernamente porsi nel processo di trasformazioni che hanno costruito lo spazio attuale modificando la materia portata a riva dalla storia.

Posta in questi termini, anche la polemica sulla sistemazione dell’Ara Pacis potrebbe avere un respiro diverso: se i fotomontaggi di Meier mostrano con chiarezza la estraneità del nuovo museo al carattere del luogo, il vuoto che ormai le demolizioni hanno generato a ridosso del lungotevere si offre alla riflessione sul carattere della Roma futura, propiziando la formazione di un grande spazio urbano che leghi organicamente l’area sul fronte di San Rocco e San Girolamo (l’antico Porto di Ripetta), il Mausoleo di Augusto, l’asse di via di Ripetta. Le generose energie profuse nei progetti sarebbero state utilmente impiegate, almeno, per porre un problema di vasta portata.

LE POLEMICHE PER PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE

di Giuseppe Strappa

in «Corriere della Sera» del 04.08.2006

Dopo i problemi sollevati dalla distruzione del complesso dell’Ara Pacis, la proposta di demolire gli edifici “brutti” costruiti da Vittorio Ballio Morpurgo intorno al Mausoleo di Augusto potrebbe essere considerata una bizzarra esercitazione accademica se non fosse avanzata da due autorità dell’urbanistica e dell’archeologia romane con serie possibilità, quindi, di concreto seguito.

Certo, nel clima delle rivalutazioni, spesso indiscriminate, che hanno investito il dibattito romano degli ultimi vent’anni, la figura di Morpurgo ha la colpa di non essere stata oggetto di alcuna riscoperta, ultimo esempio di architetto dannato dagli errori della retorica fascista.

Ma non è possibile evitare di domandarsi cosa si ricostruirà sulle rovine degli edifici eretti alla fine degli anni ’30 a conclusione di studi che si erano estesi, almeno, dal piano del 1909 a quello del 1931. Un nuovo spazio aperto che lascerà in vista i disomogenei prospetti di via della Frezza, fuori scala, peraltro, rispetto all’immenso vuoto della nuova piazza? Oppure un’architettura di lacerazioni, alla Zaha Hadid, magari avallata da una commissione di concorso formata dai soliti esperti che guardano con ansia ritardataria alle mode internazionali?

Scenari che consigliano di riconsiderare meglio gli edifici esistenti, dimenticando i pregiudizi di una critica frettolosa: come se si osservassero per la prima volta (“il mondo comune osservato in modo non comune” come consigliava De Chirico). Forse, allora, si scoprirebbe il fascino severo che i vasti colonnati dalle ombre nette contengono, l’attenzione per le trasparenze e i raccordi con le strade sul perimetro, dei quali quello con largo dei Lombardi ha la forza autentica di una visione piranesiana. Una rilettura “del tipo medio delle case-palazzo che caratterizza le strade tradizionali”, come scriveva Morpurgo in una dimenticata relazione al progetto, che irrigidisce il mutevole mosaico dell’edilizia romana nella fissa, metafisica unità, depurata di ogni pulsione, delle superfici in travertino.

E poiché nessuno, oggi, avrebbe l’inattuale coraggio di costruire una simile quinta plastica e muraria, piena e pesante come nella consuetudine romana, mi permetto di consigliare di tenerci quella che abbiamo.

Ma una seconda domanda è inevitabile. L’intervento di demolizione e ricostruzione costerebbe centinaia di milioni, comporterebbe un gigantesco cantiere aperto nel cuore di Roma per molti anni. Perché?

Sia chiaro: l’atto della demolizione è parte legittima della storia di ogni città, il riconoscimento di una ferita grave alla sua forma per il cui risarcimento vale la pena di investire risorse. Ma, proprio per questo, non può che derivare da valori condivisi. C’è da chiedersi allora se, nella scala degli errori romani, non debbano avere la precedenza disastri reali, come il viadotto dello Scalo San Lorenzo, i “ponti” del Laurentino 38, qualcuno dei vergognosi formicai per abitazione costruiti negli anni ’70. E prima ancora i tanti abusi edilizi che hanno sfigurato la forma della città, molti dei quali in pieno centro storico.