di Giuseppe Strappa

in «Corriere della Sera» del 09.12.2006

L’architetto ha creduto, per secoli, che il mondo esistesse per essere ordinato attraverso la bellezza, pur sapendo che quest’ordine è illusorio, un fragile stato di transizione.

Ma da almeno mezzo secolo gli architetti indagano la qualità estetica delle cose che hanno perso equilibrio e proporzione. Dal Robert Venturi del caos di Las Vegas, al Rem Koolhaas della New York dei deliranti disastri nasce l’epica metropolitana del moderno nomade eternamente in viaggio tra universi frammentati. La quale ha contribuito, bisogna pur dirlo, all’abbandono di quelle ricerche sull’abitazione che hanno costituito, da Morris a Le Corbusier, l’origine e il sale dell’architettura moderna.

Oggi, persa la carica provocatoria, questo pensiero sperimentale si è trasformato in genere letterario frequentatissimo e vagamente lugubre dove il termine “bellezza” viene ormai rimosso, schivato dagli intellettuali.

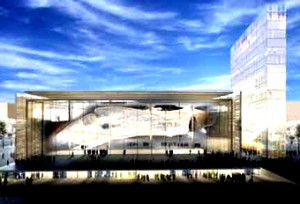

Tanto che esso, associato al tema della metropoli, genera un singolare cortocircuito. E’ quello che è accaduto nel recente convegno al Palazzo dei Congressi (Corriere del 24 e 25 scorso) che, con il titolo “La bellezza dove non c’è”, poneva il problema della rigenerazione delle periferie romane, dell’hinterland verso il mare che l’EUR spa si propone di rinnovare.

Se l’aver dimenticato il ruolo della bellezza e del giudizio sintetico che essa contiene sembra averci privato di uno dei grandi strumenti di orientamento nel caos del mondo, le schegge delle borgate romane che scorrono dietro i finestrini di un’auto sembrano ancora indicare, senza bisogno di dimostrazioni, che il bello è altrove.

In realtà la città, anche quella del passato, è sempre stata un mondo di frammenti e i centri storici che abbiamo ereditato sono stati anche, e per lungo tempo, luoghi invivibili.

Ma l’uomo del medioevo vedeva nella polvere e nei blocchi di pietra che affollavano le piazze la forma della città ventura. E gli architetti del Quattrocento disegnavano la Roma antica non per quello che era, ma per quello che avrebbero voluto che fosse. Questo desiderio struggente era il vero progetto di futuro.

Forse anche noi, liberandoci dalle incrostazioni delle teorie (ma anche dalle nostalgie per il passato), dovremmo provare a guardare alla catastrofe, alle rovine della speculazione edilizia romana con occhi nuovi. Accettare il mutamento delle cose sapendo che si potranno ancora ricomporre in nuova bellezza. O, almeno, desiderarlo.