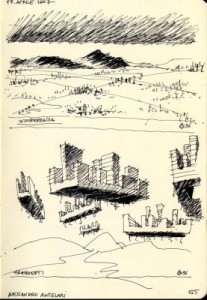

di Giuseppe Strappa

in «Corriere della Sera» del 11.04.08

Una grande città come Roma ha bisogno, è ovvio, di buoni architetti. Ma non bastano le iniezioni di architettura, le grandi opere disegnate da star internazionali che possono servire, al più, a promuoverne l’ immagine. Occorre che a Roma si formino nuove generazioni di bravi architetti: la vera modernità, quella che trasforma i luoghi dove pulsa la vita, le periferie, i quartieri sovraffollati, le borgate, sarà progettata dalle centinaia di architetti che, ogni anno, sfornano le nostre facoltà. Ma è vero, come è stato scritto su queste pagine, che oggi questa formazione è un po’ provinciale. Il vero ritardo del nostro intero mondo dell’ architettura è, in realtà, e da anni, dovuto al terrore stesso di essere provinciali. Sull’onda delle mode, delle nuove specializzazioni, delle contaminazioni tra discipline, l’insegnamento si è frammentato in mille rivoli. Corsi di laurea triennali di ogni tipo dovrebbero ampliare l’ ’”offerta didattica”, secondo un’espressione da grande magazzino ormai in voga. Come se, per affrontare la complessità di un mondo in convulsa trasformazione, bastasse disperdersi nei suoi infiniti meandri. Inseguendo tendenze e specialismi, si è dimenticato, così, che il centro dell’attività dell’architetto è il progetto, la sintesi che unifica in un solo gesto costruttivo strutture, spazi, materiali, impianti.

Forse siamo allo stadio terminale di una schizofrenia genetica delle facoltà di architettura italiane, nate dall’unione di insegnamenti di ingegneria con quelli delle accademie di belle arti: due anime che non hanno mai trovato una vera fusione. Eppure la Scuola di Architettura romana delle origini ha rappresentato, unificando ogni disciplina nel progetto, un modello diverso nel quadro italiano che ha prodotto non solo grandi architetti, ma figure importanti in molti campi della cultura: grandi storici, restauratori, archeologi, costruttori, scenografi, critici la cui originalità consisteva proprio nel vedere il mondo con gli occhi del progettista.

Per non essere provinciali forse basta guardare alle nostre spalle, pensare (come si sta, peraltro, sperimentando altrove) non ad facoltà universitaria, ma ad una moderna scuola dove ogni disciplina non si chiude nel proprio statuto, ma è concentrata su un solo scopo: l’educazione al progetto. Sarebbe una scelta contro quella perdita di centro che ha comportato la deriva superficiale dell’architettura italiana testimoniata dalle goffe e datate polemiche in corso. Ultima quella sui nuovi progetti milanesi che vede Mike Bongiorno e Fuksas parlare, con gli stessi argomenti, ancora del grattacielo come energia futura della città. Specchio di questa condizione è l’involontaria autoironia con la quale Milano si accinge a costruire i propri simboli contemporanei come scintillanti oggetti di design: una torre strizzata e ritorta, un grattacielo puntellato, un altro ripiegato su sé stesso, curvo e molle, come afflosciato dopo uno slancio vitale.