di Giuseppe Strappa

in «Corriere della Sera» del 3.12.2002

Ha ragione Giulio Ferroni quando scrive, in un recente articolo sul “Corriere”, che Roma può fare molto per resistere alla regionalizzazione della nostra lingua nazionale. Ha tanto ragione che è inevitabile il confronto con quanto sta accadendo in architettura, dove il processo di globalizzazione sembra ancora più inarrestabile. Un processo che vede l’architettura delle aree egemoni del mondo schiacciare senza resistenze la nostra tradizione plastica ed organica, che pure è stata per secoli la matrice di molte lingue architettoniche mediterranee, così come il latino lo è stato per tutte lingue romanze.E’ una perdita grave perché una lingua non serve solo a comunicare: consolida identità, distingue culture. Può essere accettata e interpretata, ma la sua essenza è intraducibile per chi non sia partecipe della sua struttura profonda, degli etimi, dei legami.

Problema, questo, divenuto urgente a Roma, in un momento in cui si annuncia finalmente, dopo oltre mezzo secolo di stasi, una stagione di grande rinnovamento. E questione, peraltro, antica, che si pose fin dal trasferimento della capitale a Roma, quando il richiamo di Camillo Boito all’uso di uno stile nazionale “perché una lingua non si rifà d’un tratto” rimase in gran parte inascoltato. Eppure il linguaggio architettonico della nuova capitale testimonia di come un codice condiviso abbia finito per ricondurre ad unità il protagonismo dei singoli producendo ministeri, case, piazze che, senza voler competere con i monumenti del passato, dialogano con la città esistente. E la stessa lingua, semplificata ed aggiornata, parla in fondo molta architettura moderna romana: quella dei Libera, degli Aschieri, dei De Renzi.

Che presto diverrà lingua morta.

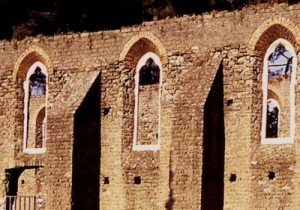

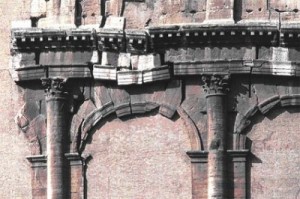

Certo, la circolazione degli stili, si dirà, fa parte della natura stessa dell’architettura. Il gotico, ad esempio, era parlato in tutta Europa. Ma il gotico romano di S.Maria sopra Mineva, di S, Nicola a capo di Bove, manteneva i caratteri plastici di una cultura muraria, mentre nelle aree d’origine prevalevano le strutture leggere, i pilieri sottili. E il loro carattere trasparente, elastico, “ligneo” risulta evidente anche nelle contemporanee costruzioni in acciaio e vetro che vanno trasformando le città olandesi, francesi, inglesi: costituisce, come la “pianta libera” del moderno ufficiale, un aggiornamento della loro tradizione ereditata. Una lingua oggi imposta ovunque perché, anche in architettura, l’omologazione avviene in un senso solo. Anche da noi i concorsi, le riviste, l’insegnamento di un’architettura rinunciataria orbitano ormai, con rare eccezioni, intorno a stereotipi combinatori dell’high-tech e della decostruzione. Non c’è da meravigliarsi, allora, se le nuove grandi opere romane, dal Centro per le Arti Contemporanee alla sistemazione dell’Ara Pacis, parleranno inglese.

Eppure, se la storia può ancora insegnare qualcosa, bisognerebbe riflettere su come il Palazzaccio, ispirato al Palazzo di Giustizia di Bruxelles, o il Vittoriano, che segue il gusto fastoso del Secondo Impero francese, siano stati prodotti dallo stesso spirito provinciale. E come questi edifici, benché di buona qualità, siano ancora oggi estranei all’immagine di Roma proprio perché parlano un’altra lingua.