LA PELANDA E IL SENSO DEL RESTAURO

di Giuseppe Strappa

in «Corriere della Sera» del 23 aprile 2010

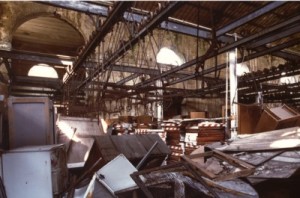

La Pelanda era il cuore oscuro dell’ex Mattatoio di Testaccio.

Abbandonata come per una maledizione, ricordava cruenti riti industriali e l’odore del sangue dei maiali che qui venivano “lavorati”. Sotto le capriate fatiscenti pendevano ancora, appesi al labirinto delle rotaie, lugubri, i ganci per il trasporto delle bestie.

Oggi nella Pelanda appena trasformata in un raffinato spazio per mostre ed eventi, quegli stessi strumenti di lavoro e morte assumono significati nuovi e misteriosi, evocazioni subliminali che affiorano sullo sfondo delle superfici di cristallo, tra i pannelli e le luci delle mostre.

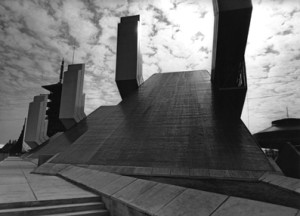

Il recupero del vecchio edificio di Gioacchino Ersoch ha generato un singolare spazio contemporaneo e un’architettura molto romana, dove la rovina moderna viene metabolizzata e riproposta con spirito nuovo.

Un’operazione riuscita che pone problemi comuni a quella notevole parte del nostro patrimonio storico costituita da edifici di grande valore documentario per i quali, proprio perché non si tratta di monumenti, è difficile stabilire un metodo d’intervento.

Il segreto del successo consiste, forse, nella sapiente umiltà con cui i progettisti si sono avvicinati al tema. Non sovrapponendo architetture “autobiografiche” alle preesistenze, come sta avvenendo altrove, ma continuando quel fisiologico processo di trasformazione di cui è oggetto, da secoli, ogni edificio romano.

La costruzione recuperata mostra così gli strati della sua formazione, lo scorrere del tempo che altera le cose, le corregge, ne cambia il senso.

Un intervento “sottovoce”, si potrebbe dire.

I suoi progettisti, Gabriella e Massimo Carmassi, lontani dalle mode e sconosciuti al grosso pubblico, sono amatissimi da una schiera di giovani architetti. Non a caso la recente presentazione dei loro lavori a Valle Giulia è stata organizzata dagli studenti, stanchi degli strepiti delle archistar.

L’operazione della Pelanda sembra, in realtà, gettare un ponte discreto verso il futuro dell’ex Mattatoio, area di frontiera dove si sono insediate le attività più disparate: mondi apparentemente lontani che vanno stabilendo nel tempo, tuttavia, inattese affinità. Dimostrando come straordinari spazi innovativi si possano formare anche attraverso adattamenti successivi dell’esistente.

E forse non è inutile ricordare che, senza nulla togliere al valore del Maxxi, i suoi 20.000 m² sono costati 150 milioni d’euro, mentre i 5.000 della nuova Pelanda ne hanno richiesti 13.