mostra organizzata dalla Darc al San Michele

in «Corriere della Sera» del 07.12.2007

di Giuseppe Strappa

La saga professionale della famiglia Valle, dai primi progetti dell’ingegner Cesare nel ’26 ai recenti lavori dello Studio, è ora in mostra al San Michele. Una mostra, ricca e ben documentata, che rappresenta uno spaccato dell’architettura romana vista “dal di dentro”, da chi costruisce pezzi di città, che si sporca le mani con la calce, lotta con gli appalti e la burocrazia. Che rischia, dunque, e qualche volta sbaglia, ma crede ancora che lo scopo dell’architetto sia la costruzione in tutti i suoi aspetti, non le riviste patinate. Questa visione sintetica, quasi “rinascimentale” del proprio mestiere, che pretende di controllare per intero i processi, dal progetto al cantiere, può sembrare inattuale. Eppure questo limite è anche la grandezza di alcuni grandi studi romani, che, fenomeno forse unico nel mondo della specializzazione, riescono ad essere vincenti con un’organizzazione ancora da atelier.

La storia inizia con i primi progetti di Cesare Valle come il liceo “Giulio Cesare” a Corso Trieste, vera invenzione urbana dove un lungo portico trasparente rompe l’isolamento dell’edificio annodandolo alla vita che scorre nel quartiere. Un tema che compare anche nelle case di via Poma, associate ormai al delitto misterioso che vi avvenne, ma invece allegre ed ariose. Colpiscono, nei suoi disegni, le audaci strutture studiate con Pierluigi Nervi, dallo stadio per 120.000 spettatori all’immenso auditorium sull’Aventino. Opere che forniranno una sorta di “imprinting strutturale” al figlio Tommaso.

Il quale inizia la propria attività, nel dopoguerra, con lo straordinario progetto per Auschwitz, dove il vero monumento è il campo stesso dello sterminio, marchiato dal segno lugubre della ferrovia e dalle rovine che emergono dal suolo come apparizioni, evocatrici di un sostrato oscuro e terribile.

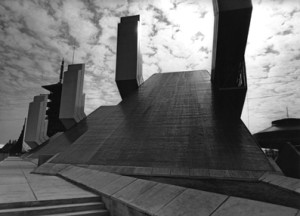

E poi un fiume di progetti legati alla casualità delle occasioni professionali, difficili da raccogliere in filoni di ricerca. Edifici di solida tradizione muraria e romana (dall’Ateneo salesiano alla biblioteca Don Bosco appena terminata) s’intrecciano al linguaggio trasparente del padiglione italiano all’Expo di Osaka, che riassume, nell’intrico piranesiano delle travature diagonali, le inquiete ricerche sulle “megastrutture” degli anni ’60. O di opere come la futura sede del Consiglio europeo a Bruxelles, della nuova Fiera di Roma e tante altre. Pezzi di città ignorati, tuttavia, da una critica che sembra spesso prediligere il gioco intellettuale, il disegno raffinato e astratto.

Per questo la mostra organizzata dalla Darc al San Michele non è solo un documento inedito, ma anche il segno di una nuova attenzione alla realtà, concreta e contraddittoria, della città che si trasforma.