MATERIA, MATERIALE

prof. Giuseppe Strappa

“Dire che il materiale rappresenta il mezzo necessario e sufficiente – scriveva Giuseppe Pagano – per la realizzazione architettonica non basta. Esso è qualche cosa di più. Esiste nel materiale qualche cosa che non è soltanto aspetto esterno ma è tendenza formale inerente il materiale prescelto.” Il problema dell’impiego dei materiali non è la fase conclusiva del processo di progettazione, quella che prelude alla costruzione. Al contrario, la scelta dei materiali, l’individuazione del loro uso possibile, costituisce uno dei momenti fondanti del progetto e interviene fin dalla sua impostazione.

Possiamo definire un organismo, sotto questo punto di vista, come trasformazione della materia in elementi, i quali si aggregano stabilendo tra loro un rapporto di necessità fino a costituire un’unità autonoma.

I caratteri degli edifici sono legati al problema fondamentale delle trasformazioni della natura in realtà costruita: al problema di come la materia cambi, per così dire, di stato, divenga materiale prima di essere trasformata in elemento di architettura e di come l’elemento concorra alla formazione dell’ organismo componendosi in strutture di grado sempre maggiore. La serie delle delle trasformazioni e aggregazioni che determinano selettivamente il carattere di un edificio può essere individuata nel passaggio dal carattere della materia al carattere del materiale fino, attraverso la formazione di elementi e strutture, al carattere dell’ organismo. L’impiego della materia (i suoi diversi modi) è dunque uno dei dati fondamentali che presiedono alla formazione dell’edificio.

Risulta dunque riconoscibile un carattere della materia, allo stesso modo in cui è riconoscibile un carattere del materiale, degli elementi, e dell’organismo architettonico. Questi caratteri si influenzano reciprocamente, nel senso che l’edificio è sintesi e conclusione di un processo continuo di trasformazione della natura in realtà costruita.

Si è distinta la materia dal materiale perché i due termini hanno valore profondamente diverso.

La materia è la sostanza di cui sono composti i corpi dell’universo, la parte fisica e sensibile del mondo: il termine esprime, insieme all’indeterminatezza, la potenzialità a ricevere forma. Essa non è, dunque, un materiale edilizio: è invece il dato del problema, preesistendo alla trasformazione. Dunque la materia è l’origine prima della realtà costruita. La differenza tra materia e materiale non riguarda dunque tanto la concretezza della costruzione, quanto la coscienza dell’uomo, la cognizione che una certa materia sia suscettibile di essere utilizzata come (o trasformata in) materiale, sia adatta o adattabile a diventare edificio.[1] Il riconoscere all’interno della natura la disponibilità di alcune materie ad essere trasformate in materiali fa parte della storia della coscienza (spontanea o critica) dell’uomo di fronte all’universo. Lo dimostra la storia: il Neolitico è la fase di sviluppo della coscienza dell’uomo nella quale viene soprattutto riconosciuta l’attitudine della pietra ad essere trasformata in materiale lapideo benché fossero a disposizione, in potenza, infinite altre possibilità; lo stesso è avvenuto per il ferro, il bronzo ecc. con un progressivo adattamento artificiale (un processo di domesticazione del mondo minerale e vegetale) della materia a materiale. Adattamento segnato dal passaggio dal puro adattamento dei materiali “trovati” (le scaglie di pietra utilizzate come punte di frecce, la pietra raccolta e impiegata senza trasformazione nelle murature a secco) alla lavorazione della pietra in blocchi e conci squadrati, al controllo della fusione dei metalli, alla formazione delle leghe. Dunque il termine “materiale” indica l’attitudine che viene riconosciuta dall’uomo alla materia di essere impiegata, trasformata o meno, nella costruzione. Il materiale può essere interpretato come il risultato di un processo di “distillazione” della materia operato attraverso selezioni successive dovute alla convergenza di istanze civili e pratiche. Si pensi alla cura della “purezza” dei materiali che ricorre tanto nelle raccomandazioni di Vitruvio per la scelta dell’argilla, quanto nelle norme degli statuti medievali sulla tutela della qualità del gesso, la cui vendita, perché ne fosse controllata la purezza, era riservata agli iscritti nella lista dei mestieri. Se nel cantiere medievale il nome dell’architetto è spesso sconosciuto, ogni pietra reca invece la firma del tagliapietre che l’ha sagomata non solo per controllare la quantità del lavoro svolto, ma come verifica dell’esatta lavorazione del materiale e, anche, gesto d’orgoglio delle maestranze.

La distinzione tra materia e materiale è dunque un’ operazione critica e allo stesso tempo collettiva che nel passato apparteneva ad una società civile (o in via di civilizzazione) anziché all’individuo. Essa è uno dei dati fondamentali nella formazione dei caratteri degli edifici e ne contraddistingue, contro luoghi comuni diffusi, la sostanza creativa. Anzi, questa operazione di riconoscere e ordinare la materia corrisponde all’atto creativo per eccellenza, costituendo l’origine di ogni costruzione. La stessa origine del mondo interpretata come creazione è basata, in molte religioni, sulla trasformazione del caos iniziale della materia che costituisce l’universo informe in sistema ordinato di elementi.

L’omogeneità dell’ambiente costruito tradizionale pugliese, ad esempio, non deriva unicamente dall’uniformità della sua costituzione litologica, ma dalla costanza del riconoscimento nella materia lapidea (in genere calcare compatto del cretacico di notevole durezza) dell’attitudine ad essere impiegata secondo le forme prodotte naturalmente per sfaldamento, ordinate dalle diaclasi, e riaggregate in idonei sistemi statico-costruttivi. L’ omogeneità deriva dall’impiego generalizzato, insieme, di questo materiale e dei modi d’impiego che l’opera dell’uomo gli ha associato nella costruzione di abitazioni, rimesse agricole, recinti murari, pavimentazioni di strade. L’attitudine dei tufi del pliocene e della pietra leccese del miocene ad essere impiegati dopo la trasformazione, resa semplice dalla scarsa durezza del materiale, ha dato vita, invece, ad una diversa cultura edilizia sviluppatasi soprattutto nell’area del Salento. Perfino la formazione di aggregati di abitazioni trogloditiche scavate nella roccia ha comportato una forma di riconoscimento dell’attitudine della materia (calcare tenero tufaceo) a trasformarsi in materiale (pareti e volte delle grotte e delle dimore ipogee).

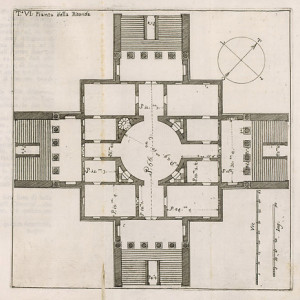

All’interno del caos indifferenziato, confuso ed informe (massa senza ordine) delle Metamorfosi di Ovidio, ad esempio, l’atto creativo corrisponde alla composizione del conflitto interno alla materia operata da un nume che distingue (separa) i caratteri della materia: la leggerezza dell’aria e il guizzo del fuoco; la pesantezza della terra “premuta dal peso” e la fluidità dell’acqua. All’atto creativo corrisponde la leggibilità simbolica (architettonica) del gesto: l’ordine è anche comunicabile razionalmente, leggibile attraverso la forma sferica della terra. Si noti come, insolitamente per il mondo antico, sia la terra ad avere forma sferica e non l’intero universo. La sfericità dell’universo come elemento ordinatore della sua sostanza era invece comune alle cosmogonie antiche (si veda, ad esempio, la cosmogonia platonica esposta nel Timeo ). Anche nelle cosmogonie comuni alle culture islamiche è costantemente presente l’idea della forma sferica come geometria del mondo ordinato dal Creatore; nel X secolo la creazione viene così descritta: ” Emanata la Sfera Superiore, l’emanazione continua con la produzione di un Intelletto e di una Sfera. Dal Secondo Intelletto se ne produce un Terzo insieme alla Sfera delle Stelle Fisse; dal Terzo Intelletto un Quarto e la Sfera di Saturno; dal Quarto Intelletto un Quinto e la Sfera di Giove ; (…); dal Nono Intelletto un Decimo e la Sfera della Luna.” [2]La costruzione ordinata del mondo ha dunque bisogno di un passaggio fondamentale che la completi e concluda, una geometrizzazione del gesto creativo che la renda comprensibile: al primo e fondamentale gesto di organizzazione della materia corrisponde la forma geometrica di assoluta perfezione, regolare per antonomasia. La creazione come ordinamento della materia operato distinguendone i caratteri è un gesto, dunque, fondamentalmente architettonico, tanto che il creatore di Ovidio è il fabricator mundi, l’architetto del mondo.

Così l’uso dei materiali ha inizio dal riconoscimento del loro carattere, della suscettibilità dei metalli, ad esempio, ad essere impiegati secondo la loro natura, l’attitudine alla fusione, considerandone l’utilità potenziale che fa ritenere, nei tempi più arcaici, il bronzo materiale nobile per la sua durezza e l’oro materiale prezioso e allo stesso tempo vile per la sua scarsa resistenza.

Con ogni probabilità la prima fase del lavoro dell’uomo nella quale è riscontrabile l’intero ciclo di trasformazione della materia è da riconoscere nell’arte della ceramica, sviluppatasi in diverse fasi :

– l’individuazione dei caratteri della materia (il riconoscimento della plasticitàdell’argilla);

– l’acquisizione delle tecniche di lavorazione della materia divenuta materiale (l’uso della cottura ai raggi solari e, successivamente, l’uso del fuoco) ;

– l’adattamento del materiale ad una forma governata da un ordine riconoscibile (struttura)

– la sintesi estetica operata attraverso il pieno possesso delle tecniche di fabbricazione e l’istanza di espressione artistica.

Non a caso i resti di vasi fittili rappresentano le testimonianze più leggibili che consentono di riconoscere i caratteri delle civiltà arcaiche. Uso del fuoco nella cottura e ordine geometrico nella forma dei vasi costituiscono due tappe fondamentali nel processo di addomesticazione della materia. L’uso del fuoco per la cottura delle terre (vasi di terracotta, mattoni cotti ecc.) segna l’inizio del processo di progressivo abbandono da parte dell’uomo del rapporto di imitazione della natura. Il prodotto della cottura a fuoco non rappresenta l’utilizzazione di procedimenti esistenti in natura piegati ai fini utilitari come la cottura solare: esso possiede, al contrario, come i più tardi esiti prodotti dalla fusione dei metalli, caratteri artificiali che la natura non avrebbe potuto generare. Caratteri ottenuti inoltre, dato fondamentale, in tempi accelerati rispetto ai processi naturali: ” Se tutto ciò che cambia lentamente si spiega attraverso la vita, – scrive Bachelard –tutto ciò che cambia rapidamente si spiega attraverso il fuoco“. Proprio in questo distacco dell’uomo dalla natura, nella creazione del primo e più semplice degli elementi artificiali della costruzione, il mattone cotto (ed in seguito i prodotti delle “industrie del fuoco”, delle fornaci, delle vetrerie, delle ferriere), può essere riconosciuta l’essenza artificiale dell’architettura.

A noi è utile una classificazione generale dei materiali in funzione dei caratteri che sono stati loro riconosciuti nel rapporto con i diversi tipi di elementi, tipi di strutture di elementi, tipi di sistemi.

Quando l’uomo riconosce nella materia alcune qualità edilizie, infatti, ha già riconosciuto la sua adattabilità a formare un certo tipo di elementi e non altri. Il riconoscere nel magma solidificato di una roccia eruttiva depositatasi per strati la possibilità di ottenere per sfaldamento lastre di dimensioni pressoché costanti già contiene l’idea del modo di riaggregazione del materiale ottenuto per stratificazione, stendendolo per sequenze di strati (stratum è participio di sternere, stendere, appunto) secondo fasce orizzontali parallele.

Le cognizioni necessarie alle scelte vengono gradatamente acquisite ed entrano a far parte della coscienza del costruttore attraverso l’esperienza dell’atto costruttivo, inteso come processo unitario di trasformazione della natura. L’idea di tipo investe quindi l’intero processo edilizio fin dalle scelte e decisioni iniziali che riguardano l’impiego del materiale, determinate da:

– selezione degli elementi ottenibili soprattutto in base:

– alle dimensioni (ad esempio pietre in grandi blocchi cavati, ciottoli fluviali, lastre ottenute da sfaldamento ecc., oppure tronchi di grandi e medie dimensioni, rami di dimensioni medie e piccole ecc.);

– alle qualità meccaniche (ad esempio, in base alla durezza: rocce tenere come le arenarie, i calcari gessosi, i tufi vulcanici, o rocce dure come marmi e graniti; per il legname legni dolci come il pioppo, l’ontano, la betulla, oppure duri come la quercia, l’olmo, il castagno, il faggio);

– alla durabilità, cioè alla qualità di resistere nel tempo agli agenti esterni;

– alla lavorabilità, carattere legato alla durezza e ad essa opposta. La selezione della materia prima é anche una delle manifestazioni originarie di volontà cosciente di rapporto stabile col territorio: la vasta diffusione di alcune materie prime nel Neolitico, induce a ritenere, in assenza di commercio, che le diverse comunità di villaggio conoscessero, in un raggio piuttosto vasto, i caratteri dell’ambiente naturale, come la posizione delle cave che venivano raggiunte con viaggi anche di diversi giorni.

– specializzazione degli elementi ottenuti (blocchi portanti-chiudenti, ciottoli di riempimento tra le pareti esterne del muro in pietra squadrata, marmi e graniti di rivestimento ecc.; travi ottenute da tronchi squadrati utilizzabili per grandi luci, travetti, arcarecci ecc.).

La specializzazione può avvenire non necessariamente attraverso la lavorazione, ma anche semplicemente dal riconoscimento delle attitudini del materiale al momento dell’estrazione, ad esempio sfruttando linee di stratificazione e fessure per ottenere elementi già idonei ad essere aggregati in alcuni tipi di strutture e non in altri. Il reticolo stesso della diaclasi determina spesso il modulo degli elementi impiegati nell’apparecchiatura muraria, nella quale si susseguono, diacronicamente, disposizioni irregolari di elementi poligonali, segmenti spianati e resi regolari nelle facce di contatto, filari di dimensioni regolari.

Il carattere riconosciuto nei mezzi che la natura mette a disposizione è dunque indissolubilmente legato all’esito intermedio (la formazione degli elementi) e finale (il legame degli elementi in strutture).[3] Non è possibile, per questa ragione, studiare il carattere di un edificio prescindendo dalla scelta e dal modo d’uso dei materiali. Scelta che, come vedremo, condiziona il carattere degli organismi su tempi molto lunghi, permanendo anche nelle fasi di crisi nelle quali, per motivi contingenti (economia, nuove tecniche costruttive ecc.) la materia impiegata verrà sostituita. Le forme di individuazione dei caratteri dei materiali sono infatti elemento determinante nel riconoscimento di aree culturali. E infatti per area culturale si intende una porzione di territorio nella quale è riconoscibile un elevato numero di caratteri comuni nei materiali, negli elementi, nelle strutture degli edifici e dei tessuti edilizi. Tali aree, la cui definizione è evidentemente parziale e finalizzata allo studio che stiamo compiendo, caratterizzate da maggiore o minore persistenza dei caratteri derivati dall’uso del materiale, hanno a volte conservato nel tempo i caratteri specifici dell’edilizia prodotta, tanto da essere identificabili perfino in una fase di estrema internazionalizzazione dei processi produttivi come l’attuale.

Naturalmente i caratteri riconosciuti nei materiali e il tipo di elementi che ne deriva sono estremamente articolati, legati non solo alla civiltà che li ha prodotti ma anche, sincreticamente, alle influenze e interazioni tra aree culturali. Possiamo tuttavia individuare alcuni caratteri di base comuni. Essenzialmente la materia che l’uomo ha riconosciuto idonea a costituire materiale edilizio può essere divisa in due grandi categorie:

– materiali a carattere elastico

– materiali a carattere plastico

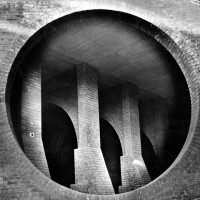

Si tratta di caratteri tipici, rispetto ai quali si possono operare differenziazioni ulteriori in base al grado di tipicità che si intende utilizzare, ma che, proprio per il loro basso grado di tipicità, costituiscono un riferimento generale per la lettura della grande maggioranza degli organismi costruiti. L’attitudine riconosciuta alla materia vegetale a differenziarsi induce all’impiego di materiali gerarchizzati (l’albero possiede una struttura articolata per forma, dimensioni e resistenza che si traduce nella differenziazione gerarchica di pilastri, travi, arcarecci ecc.). Gli elementi prodotti e utilizzati in prevalenza in aree eleastico-lignee (legno, ferro, acciaio),[4] caratterizzati morfologicamente da una dimensione prevalente sulle altre due (elementi lineari), presentano l’attitudine ad essere discreti e ripetibili in serie. Le strutture composte dall’unione di questi elementi presentano qualità specifiche che possono sinteticamente essere indicate come aventi tendenza seriale, intendendo con questo termine la propensione ad aggregarsi in strutture discontinue, composte di elementi iterati e intercambiabili, che non perdono la propria funzione e riconoscibilità quando vengano sostituiti alcuni elementi della serie con altri.[5] L’attitudine riconosciuta alla materia lapidea a produrre materiali indifferenziati (le pietre vengono cavate da una massa informe di materia in pratica non gerarchizzata) induce all’impiego del materiale in forme omogenee. Gli elementi prodotti in aree plastico-murarie (muratura in pietrame o mattoni),[6] caratterizzati morfologicamente da due dimensioni prevalenti sulla terza (elementi piani o a sviluppo curvilineo), presentano l’attitudine ad esserecontinui e individualizzabili in modo univoco all’interno della struttura. Le strutture composte dall’unione di questi elementi presentano qualità specifiche che possono sinteticamente essere indicate come aventi predisposizione organica, indicando con questo termine la propensione di una struttura ad essere omogenea, dove gli elementi sono tra loro in rapporto di necessità tale che la posizione reciproca nell’organismo ne conforma univocamente dimensioni e geometria in modo tale che sostituendo un elemento con un altro la struttura perde la sua funzione e riconoscibilità. Visti nel loro diretto rapporto con il materiale del quale sono costituiti, gli elementi possono essere considerati come individuazioni tipiche del carattere dei materiali.

[1] Una considerazione apparentemente ovvia riguarda la disponibilità del materiale in un’ area: una materia non disponibile non può essere individuata come materiale. La nozione di disponibilità dovrebbe comunque essere approfondita. Essa non riguarda solo la disponibilità fisica, ma anche l’accessibilità, la trasportabilità, l’economicità dell’impiego, la facilità tecnica delle eventuali lavorazioni che precedono l’uso della materia . A volte l’individuazione collettiva della scelta che sintetizza anche queste componenti si traduce in norma religiosa o legislativa.

[2] Al Farabi, riportato in Fahd Toufic, La naissance du monde selon l’Islam, in Sources orientales , Paris 1959.

[3] “Per l’architetto costruire – scrive Viollet-le-Duc – è impiegare i materiali in ragione delle loro qualità e della loro propria natura (…) I metodi del costruttore devono dunque variare in ragione della natura dei materiali, dei mezzi di cui dispone, delle necessità che deve soddisfare e della civiltà in seno alla quale nasce.” (Eugène Viollet-le-Duc, voce Construction in Dictionnaire raisonneé de l’architecture française du XI au XVI siècle, Paris 1854-68.)

[4] Si intendono come “elastici” gli elementi composti da materiali capaci, se deformati, di tornare alle condizioni iniziali una volta che vengano rimosse le cause della deformazione (cioè di restituire interamente l’energia spesa nella deformazione).

[5] Mentre nella cattedrale gotica può essere sostituita una campata con un’ altra della serie, in impianti centrali barocchi come S. Ivo alla Sapienza non può essere sostituito alcun elemento comparabile alla campata gotica, essendo l’organismo costituito da uno spazio unitario. In realtà anche nell’edifico più organico, che esprima in modo esemplare il proprio carattere plastico murario, possono essere individuati elementi ripetuti in serie (anche se limitata), qualora si riguardi l’elemento in scala opportuna (iterazione delle colonne, degli spicchi di volta ecc.). La definizione di organico e seriale è dunque relativa (si veda la definizione di grado di serialità e grado di organicità impiegata per gli organismi architettonici). Rimane il fatto che i due diversi caratteri generali e le aree di appartenenza sono quasi sempre facilmente individuabili quando si tenga contemporaneamente conto di tutti gli attributi che ne permettono la riconoscibilità.

[6] Il calcestruzzo può essere usato, fatte salve le specificità meccaniche, sia con carattere elastico-ligneo (sistemi di elementi lineari in cemento armato) sia con carattere plastico-murario (setti portanti, volte ecc.).