di Giuseppe Strappa

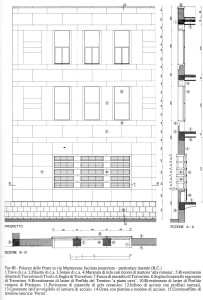

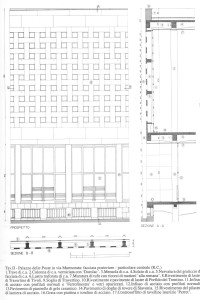

Due case a schiera rifuse in via del Babuino a Roma

Nel corso del processo di trasformazione del tessuto si formano le abitazioni plurifamiliari, dove due o più famiglie occupano una costruzione servita da un unico vano scale, a partire dalla trasformazione di unità unifamiliari esistenti, spesso a schiera.

Le prime forme di plurifamiliarizzazione avvengono per semplice utilizzo del costruito esistente, in condizioni di emergenza dovute alla rapida crescita demografica, dove ogni singolo piano viene occupato da una sola famiglia. E’ evidente il disagio, impensabile ai nostri giorni, di una distribuzione che non permetteva l’isolamento del singolo nucleo familiare.

Presto si sviluppano, tuttavia, nuovi tipi edilizi basati sulla formazione di un vano specializzato adibito ad ospitare la scala comune (vano scala) che distribuisce un appartamento bicellulare per piano. Il vano scale si pone, in questo caso, parallelamente al percorso esteno, addossato al muro centrale “di spina”. E’ evidente come anche questa soluzione presenti un basso rendimento, con una diminuzione della superficie di ciascuna unità abitativa, che risulta meno che dimezzata rispetto allo standard quadricellulare raggiunto dalla casa a schiera matura.

Ma la forma di trasformazione determinante nella formazione della città moderna è quella basata sull’unione di due o più elementi di schiera che vengono uniti (rifuse) a costituire unità di scala superiore.

Se nei tipi più maturi il vano scale occupa parte (o per intero) un vano posteriore delle abitazioni originali, non è raro che, soprattutto nella fase iniziale delle trasformazioni, questo si ponga nell’area di pertinenza, come avviene con grande frequenza in area romana.

E’ evidente come l’innovazione, la formazione di un vano scala comune di distribuzione agli alloggi, contenga il germe di un profondo cambiamento nel tessuto edilizio permettendo che più abitazioni occupino un solo piano.

L’esperienza acquisita attraverso rifusioni operate direttamente sul costruito viene poi riutilizzata anche negli edifici costruiti ex novo attraverso l’acquisizione di nuovi tipi edilizi che verrano impiegati anche quando, a partire soprattutto dal XIX secolo, l’architetto si interesserà al progetto di grandi interventi di edilizia di base (1). La prima e più semplice forma di unione di abitazioni à costituita dalla rifusione dalla semplice acquisizione di superficie abitabile ottenuta annettendo i vani di un’abitazione adiacente.

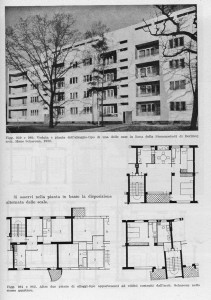

Questa forma di aggregazione derivata dalla rifusione di elementi di schiera costituisce la casa in linea, che da origine a tessuti di case in linea, spesso sul perimetro dell’isolato, caratterizzati dall’associazione seriale di elementi plurifamiliari (corpiscala) costituiti dal vano scala e dagli appartamenti che vi fanno distributivamente capo. Si noti, come rientrino nella definizione processuale del tipo anche abitazioni plurifamiliari costituite da un solo corposcala, considerandole case in linea non aggregate.

La nozione di casa in linea deriva dunque da un processo, dall’esperienza abitativa della casa unifamiliare. Questo legame con la consuetudine edilizia, con l’uso e la trasformazione della realtà costruita, costituisce il raccordo con l’innovazione del tipo edilizio successivo: quando la casa in linea viene intenzionalmente progettata e costruita, si conserva ancora l’eredità della casa in linea ottenuta per rifusione. Ne sono evidente testimonianza i grandi quartieri della Roma postunitaria, criticamente progettati da architetti, dove il tipo vigente (a doppio corpo di fabbrica strutturale) mantiene il muro di spina centrale derivato, come abbiamo visto, dalla struttura statica della casa a schiera romana. Studi recenti hanno dimostrato

come esistessero, nell’edificazione dei quartieri di edilizia economica tra le due guerre, soprattutto negli anni ’20, tipi in linea consolidati che gli uffici tecnici impiegavano estesamente condizionando anche l’intervento degli architetti più noti. Si veda ad esempio l’attività dell’ICP romano, nel cui sviluppo è ancora leggibile la nozione di trasformazione processuale dove l’apporto corale dei tecnici e della tradizione costruttiva ha un ruolo più rilevante dell’innovazione criticamente apportata dai singoli progettisti.

La rifusione delle abitazioni in aggregati plurifamiliari è immediatamente leggibile, anche attraverso la permanenza delle dimensioni delle cellule elementari che determinano la partizione delle facciate e dimensione dei corpi di fabbrica (2), esprimendo la vocazione dei tipi più semplici alla convivenza organica, alla formazione di unità a scala maggiore. Vocazione che, progressivamente acquisita e intenzionalizzata, diviene linguaggio cosciente, in un passaggio assimilabile alla transizione dalla lingua solo parlata alla lingua scritta, permettendo, anche, di acquisire intenzionalmente caratteri imitativi dell’edilizia specialistica.

Come per la linguistica, inoltre, anche in architettura l’osservazione del linguaggio spontaneo originato dalle rifusioni fa nascere l’ovvia constatazione che esso sia originato dalla tendenza naturale dell’uomo ad associarsi in comunità, a comunicare; e tuttavia, come per la linguistica, questo dato, pur evidentissimo, non aiuta che in piccola parte a ricostruire il processo di trasformazione degli edifici e la sua strettissima relazione con le mutazioni processuali del tipo: la ricostruzione deve essere necessariamente eseguita in modo unitario partendo non solo dalla leggibilità esterna, ma da tutte le componenti che determinano le forme più semplici e spontanee di aggregazione, individuando tipi matrice, tipi base e varianti, tessuti ecc.

NOTE

1. Si vedano in proposito le osservazioni contenute in : Gianfranco Caniggia, Permanenze e mutazioni nel tipo edilizio e nei tessuti di Roma (1880-1930), in «Tradizione e innovazione nell’architettura di Roma capitale ; 1870-1930)» a cura di Giuseppe Strappa, Roma 1989.

2. Corpo di fabbrica é la porzione di spazio compresa tra due assi longitudinali individuanti la struttura statica a pilastri o murature (corpo di fabbrica strutturale) o le pareti principali che determinano la distribuzione, spesso includenti (ed a volte coincidenti con ) gli elementi statici (corpo di fabbrica distributivo).

Bibliografia specifica sulla casa in linea a Roma:

L. Bascià, P.Carlotti, G.L.Maffei, La casa romana, Firenze 2000, pag. 201 e segg.

—————

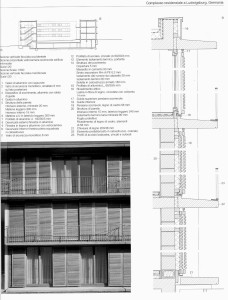

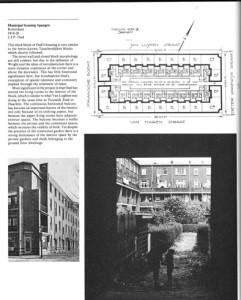

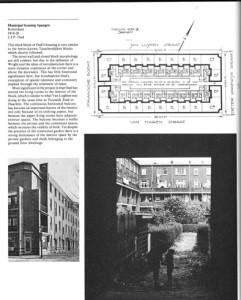

ESEMPI DI AREE NORDEUROPEE

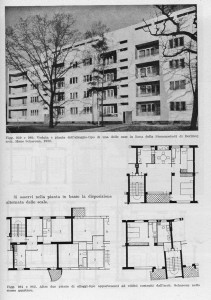

Oud, case in linea a Spangen

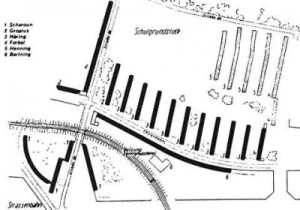

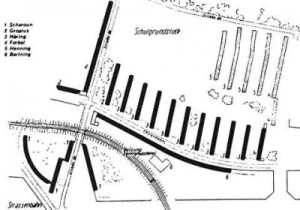

Sharoun, case in linea a Siemensstadt