di Giuseppe Strappa

La storia infinita dell'”arco di ferro” – l’agonia di ponte Sisto,

in “La Repubblica” del 13 settembre 1992.

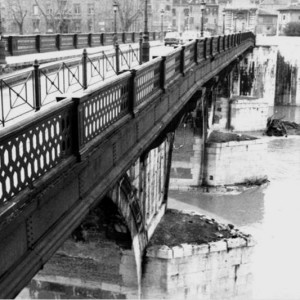

Quando nel 1876 Angelo Vescovali, solerte e dimenticato burocrate comunale, pose mano al progetto per la trasformazione di Ponte Sisto, forse non fu nemmeno sfiorato dal sospetto che stava operando nel corpo vivo della storia. Preso nel vortice della febbrile attività edilizia che aveva seguito il trasporto della capitale a Roma, nascondeva probabilmente, in qualche angolo riposto della propria mente, come peraltro altri tecnici ed amministratori, un pregiudizio livoroso e incoffessabile: che molti dei monumenti antichi non fossero, in fondo, che ostacoli ingombranti alla costruzione di una città moderna. Che molti dei ponti sul Tevere grondanti di storia, ad esempio, fossero semplicemente ormai inadatti , per il grande ingombro delle pile piantate nel fiume, al flusso regolare delle acque e , per la modesta carreggiata, al flusso crescente del traffico . E di traffico Ponte Sisto, in realtà, ne poteva sostenere ben poco, con la sua sezione di sei metri e mezzo occupata , per di più, da due angusti marciapiedi laterali.

Tanto che Antonio Canevari, rappresentante della commissione istituita per la regolamentazione del flusso del Tevere, ne aveva proposto, senza mezzi termini, l’immediato abbattimento.

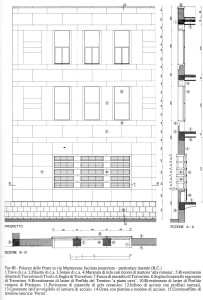

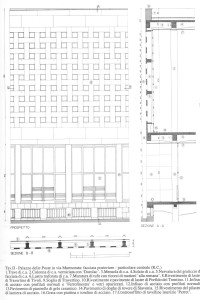

Poichè il ponte doveva comunque sopravvivere per le proteste degli archeologi, Vescovali , con la diligenza dell’ ingegnere idraulico, pensò candidamente di aumentare la “portata” del traffico sul ponte disegnando due marciapiedi sospesi sull’acqua, sostenuti da una struttura in ferro poggiata sulle opere antiche, come se le auguste pietre fossero un suolo naturale che via dei Pettinari incontrava nel suo percorso in direzione di Trastevere.

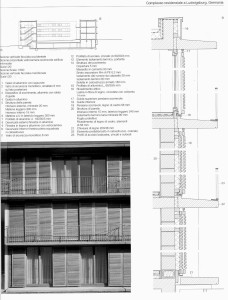

Gli scarni disegni del progetto che ci sono pervenuti descrivono un sistema di travi, tiranti, mensole in ferro, il cui banale rigore viene concluso dalla decorazione di un parapetto in ghisa, materiale di vocazione eclettica , disponibile a qualsiasi virtuosismo plastico.

Il progetto fu senz’altro approvato dal Consiglio Comunale che liquidò sbrigativamente l’opposizione dell’ingegnere Luigi Gabet, sostenitore tenace della costruzione di un nuovo ponte nel rione Regola. Le nuove opere furono così appaltate durante le festività natalizie dello stesso anno, rapidamente realizzate e decorosamente illuminate con lampioni a gas mentre qualche anno dopo i marciapiedi vennero raccordati a quelli dei nuovi lungotevere.

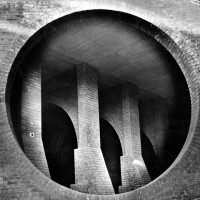

La brutale sovrapposizione del moderno all’antico aveva generato un ibrido vagamente indigesto ma anche un nuovo, involontario monumento che racchiudeva l’essenza della storia edilizia romana. La sua immagine enigmatica, resa familiare dal tempo, trasudava significati e messaggi lasciando supporre, sotto la leggerezza del metallo poggiato su strati di rovine, le aggiunte faticose, i crolli, le ricostruzioni in successione infinita. Il segno inequivocabile ed estraneo della nuova Roma si sovrapponeva, a provvisoria conclusione di un’avventura consumata su ritmi secolari, alla mole massiccia fondata da Agrippa, restaurata da Aurelio e Valentiniano, rovinata per la furia della piena del 792 d.C, ricostruita, presagio di nuove distruzioni, da Sisto IV per il giubileo del 1475. E’ indubbio che la solennità delle magnifiche strutture quattrocentesche di Baccio Pontelli ne risultava compromessa.

Eppure il nuovo ponte non mancava di un suo fascino quotidiano e discreto, con gli alti marciapiedi che racchiudevano lo spazio complesso del percorso interno a schiena d’asino dal quale il fiume appariva progressivamente, via via che si raggiungeva il centro del ponte.

Legato all’astratto nitore degli argini piemontesi, il ponte mediava due mondi diversi, Trastevere e il rione Regola, ai quali non apparteneva. Era divenuto col tempo un piccolo universo dotato di carattere autonomo. Non proprio un ponte “abitato” come Ponte Vecchio a Firenze o il ponte di Rialto a Venezia, ma almeno una strada addomesticata , partecipe della vita dei vicini quartieri: luogo cordiale di passeggiate, incontri, convegni fugaci, attraversamenti.

Nel ’31 le strutture ottocentesche corsero il rischio, non raro a quei tempi, di essere abbattute da Marcello Piacentini desideroso di ampliare il ponte sistino. Episodio, questo, che la nobilita , in qualche modo, ai nostri occhi suscitando il rispetto che sempre si ha per i sopravvissuti.

La leggittimità delle sovrastrutture metalliche venne di nuovo messa in discussione negli anni ’60 quando, credendo di riconoscere nel ponte una vocazione “parigina”, si provò ad occuparlo con bancarelle più o meno stabili. Alla richiesta di rimozione del Consiglio Superiore delle Antichità e Belle Arti si accompagnò l’auspicio della demolizione dei marciapiedi ottocenteschi. Iniziava una lunga polemica sulla opportunità di conservare o meno le sovrastrutture metalliche che, se nascondevano uno dei capolavori del Quattrocento romano , facevano anche parte ormai di un contesto spaziale come i lungotevere, nel quale il ponte, se “liberato” delle aggiunte moderne, poteva apparire uno spaesato relitto .

La polemica non fu risolta dal confronto, leggittimo ed utile, tra diverse scuole di pensiero sul restauro dei monumenti, ma da un’ incuria colpevole che ha lasciato per anni marcire le strutture in ferro di Ponte Sisto. Ci si rese conto delle pessime condizioni in cui versavano le travi, e quasi per caso, solo quando nel ’75 un gruppo di studiosi guidati dal professor Gaetano Miarelli Mariani , in occasione del centenario della costruzione del ponte, redasse un’accurata analisi storica e una proposta di restauro. Il resto è cronaca tristissima degli ultimi anni. Qualche tempo dopo l’Amministrazione comunale fece mettere a nudo le travi. Un cartello spiegava che si trattava di “indagini conoscitive”. I responsabili delle indagini debbono aver avuto ampio modo di valutare le condizioni delle parti metalliche visto che per molti anni le strutture sono rimaste esposte, senza alcuna protezione, alle intemperie. Finchè, nel luglio del ’90, due anni dopo che i professori Giuliano Canella e Michele Mele ebbero accertato che la corrosione aveva divorato gran parte del materiale originale , i resti delle strutture ottocentesche furono pietosamente rimossi e abbandonati in un vecchio capannone di Testaccio.

Così anche oggi il ponte continua a mantenere il suo ruolo di simbolo dei tempi: le sue spoglie devastate, attraversate da cordoli di cemento e volgari pannelli di recinzione, mostrano i monconi desolati delle travi amputate. L’orgoglioso ponte imperiale , il monumento del Giubileo sistino del 1475 si è trasformato stabilmente in un territorio desolato, vago ed infido, da attraversare in fretta, ai margini della città anche se nel cuore del suo centro antico.

E mentre la Commissione Comunale per Ponte Sisto si é espressa, dopo otto anni di studi, a favore del restauro delle sole strutture quattrocentesche del ponte, tecnici di diverse competenze, come l’asino di Buridano, si arrovellano nei dubbi di una nostalgia tardiva e si chiedono se non convenga ricostruire con materiali nuovi la struttura demolita.

Opinione di Gaetano Miarelli Mariani

in «La Repubblica» del 27/7/97

Al prof. Gaetano Miarelli Mariani, docente universitario e direttore della Scuola di Specializzazione in Restauro che ha guidato il gruppo dei progettisti del restauro di ponte Sisto, abbiamo chiesto quali criteri hanno informato il progetto.

“Quando abbiamo cominciato a studiare il ponte – dice Miarelli Mariani – nessuno aveva intenzione di rimuovere le strutture in ferro. Abbiamo però cambiato opinione constatando che esse non erano più in condizione di reggere. La polemica che ne è seguita è spesso stata alimentata, in mala fede, senza conoscere il risultato degli studi condotti trave per trave, che dimostrano il degrado irreversibile delle strutture ottocentesche . Io sostengo che piuttosto che rifare le opere in ferro (che dovrebbero essere adeguate alle normative attuali e quindi anche diverse dalle originali ) si dovrebbe costruire un parapetto moderno: sono convinto che noi non possiamo rifare un falso, una struttura in stile.

Dal punto di vista del metodo, tengo a precisare, noi non abbiamo mai parlato di semplice “ripristino” delle opere quattrocentesche . Avevamo anzi proposto, provocatoriamente, un parapetto in calcestruzzo prefabbricato per far capire che l’ intervento doveva essere moderno. Il problema restava, ovviamente, da approfondire. Tolto il ferro si è scoperto poi che esiste ancora tutta la base e resti non insignificanti del parapetto quattrocentesco. Si tratterebbe dunque ora di reintegrarlo.” G.S.

Opinione di Paolo Portoghesi

in «La Repubblica» del 27/7/97

Al prof. Paolo Portoghesi, docente di Storia dell’Architettura e profondo conoscitore di Roma, abbiamo chiesto un parere sulle demolizioni delle strutture in ferro di ponte Sisto.

“Credo che sarebbe opportuno rimuovere tutte le strutture ottocentesche del ponte e conservarle in altro luogo – afferma Portoghesi- perchè sono essenzialmente un elemento di disturbo e nascondono la fruizione dell’oggetto . Queste aggiunte alle strutture antiche sono forse cose di un certo sapore ma fanno parte della cronaca, come un’edicola di giornali o un lampione : possono al massimo commuovere i cultori di Roma sparita, mentre ponte Sisto è uno dei monumenti romani più significativi .

Rimontare poi ora la parte di strutture già tolte sarebbe un’offesa alla ragione e all’economia. Se ci sono delle risorse utilizziamole per salvare qualche monumento importante che sta crollando piuttosto che ripristinare documenti di una necessità storica transeunte. Se per caso avessero messo delle gronde di ghisa sulla facciata di San Carlino credo che nessuno avrebbe dubbi a toglierle. Un atteggiamento che io condanno è quello di rinunciare a giudicare, di conservare ad ogni costo: è il tradimento peggiore che si possa fare nei confronti di chi ha costruito. Se oggi noi difendiamo l’ambiente è perché alla fine del secolo scorso a Vienna è stata fondata una scuola di storia dell’arte che ha diffuso una sensibilità per i valori ambientali . Utilizzare questa sensibilità per omologare tutto e rinunciare al giudizio è un errore . G.S.

RIAPERTURA DI PONTE SISTO

Miracolo a Ponte Sisto, in «La Repubblica» del 27/7/97

di Giuseppe Strappa

Se fosse apparsa la Madonna le facce non sarebbero state meno stupite. La piccola folla che, anticipando l’apertura ufficiale, si era riunita ieri sul “nuovo” Ponte Sisto, osservava come un’apparizione l’acqua lenta che scorreva sui due lati delle vecchie arcate, i mulinelli che investivano le pile di pietra. Erano diciotto anni che attendevano questo momento. Da quando il ponte quattrocentesco era stato segregato da una parete continua di lamiere “provvisorie” collocate per “indagini conoscitive”, ridotto ad un luogo inospitale, da attraversare in fretta: un pezzo di Bronx arenato nel cuore vivo di Roma.

Diciotto anni: una generazione. Eppure sono bastati due mesi di lavori e centociquanta milioni di lire per restituire, almeno, dignità (in attesa della sistemazione definitiva) ad uno dei ponti più belli di Roma.Tra i tanti fattacci che i monumenti romani potrebbero raccontare, la storia di Ponte Sisto è una delle più assurde e vergognose. Comincia nel 1876, quando Angelo Vescovali, tecnico comunale immerso nel turbine dei lavori postunitari, pose mano all’ampliamento del ponte avendo in mente, con logica burocratica, due soli problemi: il flusso delle acque da regolamentare e il flusso crescente del traffico da assecondare ampliando la carreggiata. Per risolvere quest’ultimo furono collocati due nuovi marciapiedi a sbalzo retti da strutture in ferro, il cui banale rigore si pensò di mascherare con rivestimenti modanati in ghisa. Ma anche la sezione ampliata della carreggiata divenne troppo modesta per il traffico delle automobili e nel 1931, Marcello Piacentini riceveva l’approvazione del progetto di ampliamento: una nuova carreggiata di 16 metri ottenuta rimuovendo le strutture metalliche e affiancando un nuovo ponte all’antico, da rivestire con il paramento quattrocentesco, smontato e riposizionato. Fortunatamente, nonostante l’appoggio di Munoz, massima autorità del tempo nel campo del restauro, non se ne fece nulla.

Ma furono i rivestimenti di ghisa a segnare la condanna delle travi ottocentesche: le pesanti decorazioni sovrapposte ne avevano impedito la manutenzione e quando nel ’75 un gruppo di storici guidati dal prof. Miarelli Mariani condusse un’accurata analisi del ponte, ci si accorse, quasi per caso, che le travi in ferro erano marcite. Ma nulla si mosse fino ai fatidici Mondiali di calcio del’90, quando una squadra di operai resa disponibile dalla sospensione dei lavori all’Olimpico, fu incaricata di rimuovere le “ali” ottocentesche. Da allora caroselli di Esperti, Studiosi, Consulenti, si sono avvicendati al capezzale del ponte, dividendosi in Scuole di pensiero, riunendosi in Commissioni, scontrandosi con furore su questioni teoriche. Senza arrivare ad alcuna conclusione. Se il soprintendente Ruggeri si era espresso, peraltro, a favore della rimozione delle strutture metalliche, nel ’92 il successore Zurli esprimeva parere diametralmente opposto.

Ma oggi, mentre la polemica sulla sistemazione definitiva è ancora arenata sulla questione se rimontare le strutture metalliche o restaurare tout court il ponte quattrocentesco, avanza una terza ipotesi. Poiché sembra impossibile utilizzare le vecchie travi depositate in un capannone di Testaccio e il disegno originale di Baccio Pontelli risulterebbe ora estraneo alle quote ed all’immagine dei lungotevere umbertini, perché non progettare una struttura metallica completamente nuova, tecnologicamente avanzata, trasparente e leggera come un guizzo che si accosti alle strutture antiche, filologicamente restaurate, senza toccarle? Ne è convinto Maurizio Cagnoni, direttore dell’Ufficio Progetti Città Storica e protagonista del blitz della riapertura del ponte, che propone un grande concorso internazionale che riporti la città nel contesto della ricerca architettonica europea. La decisione definitiva verrà presa, per decreto del ministro Veltroni, da una nuova commissione di esperti. Comunque vada, speriamo sia l’ultima.