di Giuseppe Strappa

in: “Roma 1918-1943”,

catalogo a cura di F. Benzi, G. Mercurio, L.Prisco della mostra tenuta a Roma, Chiostro del Bramante, 29 aprile – 12 luglio 1998, Roma 1988

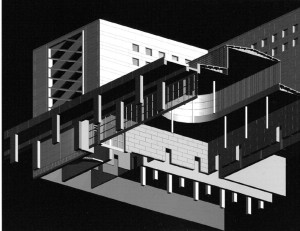

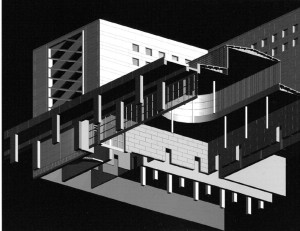

Ricostruzione virtuale delle Poste di via Marmorata di Libera e De Renzi (studenti del Politecnico di Bari, docente Matteo Ieva)

Forse è la distanza che, aumentando, comincia a trasformare le vicende in storia e gli edifici in monumenti, o forse è la patina della memoria che, lentamente, lega le immagini tra loro. E’ un fatto, comunque, che la produzione italiana tra le due guerre (architettonica, artistica, industriale), e segnatamente quella dell’ultimo decennio, sembra, ai nostri occhi, essere partecipe di una stessa koinè figurativa pervasa dall’attenzione alla leggibilità delle cose (alla qualità del disegno, come si usa dire), che raccoglie e fa confluire in uno stesso luogo immagini apparentemente inconciliabili: il Palazzo della Civiltà Italiana all’EUR, le locomotive delle littorine, i mosaici di Depero, gli apparecchi Irradio, i motori Isotta Fraschini. Un luogo dove nuovi edifici di calcestruzzo armato e marmo si liberano dalle incrostazioni degli stili storici e l’innocenza originaria delle macchine non sembra ancora messa in crisi, illuminate come sono dai riflessi abbaglianti dell’alluminio, dai lampi dell’acciaio levigato esibito dai prototipi degli aerei sperimentali, celebrati nelle aereopitture dei Tato, Prampolini, Thayath, Crali, Monachesi, Ambrosi.

Un mondo composito e contraddittorio, territorio di opposte concezioni della modernità, riemerge unificato dalla capacità di produrre un comune pathos. Il quale, tuttavia, non deriva da una pur celebrata fusione delle arti ma, almeno per quanto riguarda l’architettura, dal suo esatto contrario: dalla cosciente, gelosa, aristocratica difesa dei ruoli, della specificità dei metodi e delle lingue. L’architetto moderno sa bene, ancora, che le arti figurative commentano, imitano o criticano la realtà, mentre l’architettura è la realtà. Il che non solo non ha impedito una lunga consuetudine intellettuale ed umana tra architetti e artisti, ma ha finito per favorire, nella chiara diversità delle discipline e dei compiti, l’integrazione delle opere, come testimonia la straordinaria vicenda della pittura murale. L’architettura raggelata, retoricamente impeccabile nella sapiente obbedienza alle regole, dei grandi edifici pubblici, che evoca direttamente atmosfere metafisiche, è il prodotto di architetti-costruttori che non hanno mai dichiarato la propria appartenenza alla poetica metafisica e che, al contrario, spiegavano con ben diversi argomenti il carattere delle loro opere; i contatti, quantitativamente limitati, tra futurismo e architettura, non hanno mai dato esito a vere costruzioni futuriste e l’eccezione di alcuni lavori di Angiolo Mazzoni dimostra tutta l’artificiosa ambiguità del rapporto.

Le ricerche comuni producono, piuttosto, realizzazioni effimere presentate nelle mostre, come la Sala d’Icaro, lo straordinario allestimento di Giuseppe Pagano per la Mostra dell’Aereonautica allestita a Milano nel 1934, dove lo spazio si avvita in un vortice che evoca, senza citarla, l’immagine dinamica della macchina. Si potrebbero anche elencare le tante architetture temporanee disegnate da artisti, come il Padiglione italiano all’Esposizione Universale di Chicago del ‘32 e la Stazione aeroportuale per la Triennale di Milano del ‘33 di Prampolini.

E, tuttavia, la sintesi che lega un’opera di Del Debbio a un quadro di De Chirico avviene ad un livello meno esplicito, e per questo più profondo e fertile, della semplice fusione o della collaborazione diretta. Dove le nuove e differenti accezioni che della modernità danno gli architetti, si innestano su una comune tradizione progettuale, trasmessa dalla pervasiva presenza del disegno, dal cantiere, dalla didattica.

In realtà l’architettura italiana, pur nel perenne trasformarsi delle tecniche costruttive, del gusto, delle funzioni, continuava metodi derivati da una rinnovata nozione di organismo, rispetto alla quale innovazioni e tradizioni erano scelte critiche che non richiedevano la ridondanza del manifesto, perché comunicabili in termini non ambigui all’interno di uno stesso, comune codice.

Non c’è dubbio, infatti, che, in area romana soprattutto, dove ogni edificio del periodo sembra condividere misteriosi sottintesi con quelli circostanti, si consolidò una vera e propria lingua che veniva tradotta in linguaggio, che della parlata collettiva è uso personale e soggettivo , da un gruppo non folto ma attivissimo di architetti accomunato da un intenso scambio intellettuale e operativo.

Il fenomeno è evidente alla fine degli anni ‘20, con il declino del “barocchetto”, applicazione superficiale del repertorio barocco minore seicentesco e settecentesco, che finisce per separare definitivamente la leggibilità degli edifici dal dato costruttivo e tipologico: la logica della facciata si trasforma in ornamento, decorazione sovrapposta che non solo non occupa, come nelle molte rivisitazioni dell’antico, gli spazi vuoti della struttura primaria, ma diviene essa stessa struttura autonoma. Finendo per provocare un’inevitabile crisi di significato e propiziando la formazione di una lingua di nuovo comprensibile, recuperando i nessi, diretti o indiretti, tra forma degli edifici e dato tettonico.

Ma la lingua, forma abbreviata e convenzionale di comunicazione, è conseguenza e al tempo stesso origine dell’identità: la rafforza, la perimetra, crea recinti ed esclusioni. Per cui, anche attraverso le infinite ramificazioni dei linguaggi, la lingua della modernità romana è immediatamente riconoscibile come specifica di quella cultura architettonica che, consolidatasi negli anni ‘30, continua ad essere compresa almeno fino a tutti gli anni ‘50, prima che divenisse lingua morta nella Babele dei personalismi. Una lingua, per questo, distinguibile e distinta da quella impiegata da quella modernità nord europea alla quale è stata riconosciuta, da una storiografia di parte, valore di interpretazione autentica delle inedite istanze tecniche e sociali che i tempi nuovi avanzavano. Modernità alta, quest’ultima, ufficiale, della quale la produzione romana, come prostrata dall’aria indolente della città, non sarebbe che una declinazione minore, atona, impacciata, nel migliore dei casi provinciale. Lo stesso inquieto vitalismo della produzione più innovativa nord europea, peraltro, la flessibile indeterminatezza che acuisce ogni irregolarità e si compiace di ogni rottura, che tanto successo ha avuto da noi nelle volgarizzazioni del dopoguerra, non poteva non avere un potere di suggestione infinitamente maggiore della regola riconosciuta anche nella complessità della crisi, nell’ordine che si trasforma inseguendo nuovi principi. La quale produzione nord europea era anch’essa portatrice, a ben guardare, dei caratteri specifici di aree culturali di consolidato carattere elastico-ligneo, dove la consuetudine alle strutture leggere, seriali, puntiformi, portanti e non chiudenti di tradizione gotica permettevano, da sempre, di separare la struttura statico-costruttiva tanto dalla distribuzione (fino alle conseguenze estreme della pianta libera) che dalla leggibilità (fino alle conseguenze estreme della facciata libera) con l’innovazione radicale, tuttavia, dell’evocazione del mondo della macchina e della serie attraverso l’eliminazione dei nodi tettonici e della riconoscibilità dei caratteri dei materiali.

Ma il tempo sta restituendo una diversa dimensione e una maggiore proporzione alle cose. Si sta scoprendo che la cultura architettonica romana tra le due guerre è riuscita spesso, pur tra contraddizioni e fallimenti, a rappresentare, almeno, in modo singolare il proprio compito : la modernità come rinnovamento contro la modernità come progresso continuo, dove la freccia della storia sembrerebbe indicare una sola direzione.

Cultura romana che, non c’è dubbio, fu tutt’altro che partecipe dello spirito sincretista di molta produzione europea: ostinatamente faziosa, ha coscientemente rifiutato, in ragione della continuità con i processi operanti della propria storia edilizia, alcune delle istanze più divulgate del movimento moderno perché altre potessero assurgere a incontestabile evidenza.

Cominciando col non accettare i ruoli che l’età della macchina andava assegnando all’architetto: quello dello specialista che, nello spirito dell’età della macchina, imponeva una rigida divisione delle competenze in ogni settore produttivo secondo una logica tecnico-analitica che rivoluzionava il modo consolidato di concepire lo spazio come sintetico e unitario; quello, ancora tardoromantico, dell’artista condannato all’innovazione individuale, all’invenzione soggettiva, alla creatività riconoscibile (la rivoluzione continua e la rottura con la città consolidata come condizione della qualità architettonica) che ha contribuito all’abbandono e alla progressiva perdita del valore di lingua dell’architettura. Ruoli che, peraltro, corrispondono a quel più generale processo di specializzazione e frammentazione del sapere tecnico che ancora non aveva mostrato le proprie controverse conseguenze.

E continuando con l’ostinata riproposizione della nozione di “durata”, nei due sensi: storico, come individuazione di un processo di trasformazioni continuo, ereditato e trasmissibile; fisico, come resistenza al passaggio del tempo. Nozione coscientemente contrapposta al rapido consumo previsto per le costruzioni dell’età della macchina: in area romana ogni architettura sembra essere partecipe di un processo durevole e operante, che riassume le matrici formative della propria lingua. Per questa via, nonostante l’evidente affinità che le lega, ogni costruzione diviene originale, sembra continuare nel tempo (ripossedere, in qualche modo) la propria origine.

Per comprendere i modi di manifestarsi di questa cultura occorre risalire alle matrici formative, agli etimi ancora operanti e continuamente rinnovantisi nell’uso, che spiegano le ragioni della lingua impiegata (anche gli arcaismi, i neologismi, gli idiotismi) come prodotto di un’area culturale e di una fase storica. All’interno delle quali stessi caratteri, trasformati e aggiornati, come sempre avviene nel fluire dei secoli, sono stati “individuati”: resi individuali, unici e irripetibili.

Alla luce di queste ragioni la produzione tra le due guerre, soprattutto nella fase finale, appare come il risultato coerente, e per molti versi necessario, di un’eredità coscientemente accettata: delle secolari consuetudini plastico-murarie, della nozione aggiornata di organismo come rapporto di necessità tra le parti, dei caratteri tipici degli edifici i quali, sostrato profondo che non si cura delle rivoluzioni in superficie, superano le contingenze della funzione e si adeguano assai lentamente alle reali trasformazioni sociali e tecniche.

Lo dimostra la permanenza degli impianti organizzati intorno ad uno spazio aperto (palazzi conventi ecc.) i cui caratteri vengono reimpiegati in un processo di ingegnoso “annodamento” del vuoto centrale attraverso coperture inizialmente in ferro e vetro. I grandi edifici postali, ad esempio, sono la testimonianza di una trasformazione processuale che si riscontra in modo evidente in tutta Italia, dal Palazzo delle Poste di Venezia, derivato dalla copertura del cortile del Fondego dei Tedeschi, a quello di Genova, di Firenze. Permanenza ereditata, agli inizi degli anni ‘30, dalla mediterranea modernità delle poste romane di via Marmorata e di piazza Bologna le quali, attraverso l’apertura alla città del vano nodale per il pubblico, sembrano realizzare una felice sintesi tra geometria e storia, tra organismo edilizio ed organismo urbano.

E, qualora si considerino sotto lo stesso aspetto processuale altri edifici coevi, possono apparire evidenti scelte molto diverse da quelle riconosciute dalla storiografia ufficiale.

Il Palazzo della Civiltà Italiana, ad esempio, alla cui astratta assolutezza, nell’iterazione ossessiva degli archi, hanno teso senza riuscirvi molte delle architetture dell’epoca (si veda, ad esempio, la proposta di Libera per il municipio di Aprilia): forse nessun edificio, nemmeno quelli delle avanguardie, nega in modo tanto assoluto l’espressione del rapporto leggibile tra le parti della costruzione, le tradizionali necessità organico-costruttive. Esso possiede, per intero, la chiarezza di un pensiero fissato nella pietra, dove le scelte sono didascalicamente denunciate dalla mancanza totale di nodi, dalla serie di arcate ripetute in modo identico, prive di connotazioni capaci di stabilire il ruolo dell’elemento nel contesto dell’edificio. Una modernità riconoscibile attraverso la mancanza assoluta di stratificazione verticale dell’edificio, dove nessuna gerarchizzazione individua il ruolo della parte basamentale, dell’ elevazione, dell’unificazione, della conclusione. E, ancora, attraverso l’estremizzazione della funzione di involucro delle facciate, rigiranti in modo meccanico. Attraverso la contraddizione, infine, tra carattere elastico della struttura portante (a telaio in calcestruzzo armato) e carattere della leggibilità plastico muraria del rivestimento: contraddizione che percorre molta parte dell’architettura, non solo moderna, ma che mai era stata esibita, tuttavia, in modo tanto perentorio.

Così, paradossalmente, un edificio che sembrerebbe porsi, se considerato con i soli parametri del gusto, all’estremo della conservazione più tradizionalista, quasi espressione banale di un mondo pacificato dalla semplificazione, in realtà, se letto nella sua propria lingua, si offre come innovazione tra le più radicali e travagliate: una figuratività seriale tanto provocatoriamente assoluta da poter essere accostata ad alcuni temi dell’arte contemporanea.

E, nonostante l’apparente, maggiore modernità, sul polo opposto dell’asse cardo decumanico dell’ EUR, il Palazzo dei Ricevimenti e Congressi sembra testimoniare l’impronta della nozione ereditata di organismo.

L’impianto dell’edificio, massivo, murario, plastico, è il risultato dell’unione di un impianto di derivazione basilicale (lo stesso Libera aveva assimilato la sala dei ricevimenti alla vastità di un tempio) con vano centrale nodale e vani seriali antinodali, e da un secondo impianto nodale, quello della sala per i congressi, quasi autonomo . La vasta, solenne sala riservata ai ricevimenti, è delimitata da una doppia corona di pareti che contengono i percorsi verticali. Una corona contemporaneamente servente e portante: lo stesso spirito sintetico si individua nella collaborazione tra i vani, nella logica della loro gerarchizzazione, mostrando come Libera abbia pienamente colto lo spirito unitario della nozione di organismo, risolvendo, con uno stesso atto costruttivo problemi statici e distributivi. Anche l’involucro esterno risulta chiaramente gerarchizzata attraverso la distinzione dei ruoli delle parti (portanti e portate, serventi e servite, nodali e seriali): il crepidoma che raccorda la scalinata, l’elevazione denunciata all’esterno dalla limpida perimetrazione dei vani seriali, l’unificazione appena accennata dalla sottile cornice, la conclusione costituita dalla grande copertura metallica a crociera derivata dalla logica del vano nodale.

Due testi dai contenuti opposti comprensibili attraverso la stessa lingua. Emerge una considerazione ovvia eppure stranamente dimenticata dall’architettura contemporanea, concentrata in larga parte sulla spettacolarità di linguaggi instabili, rapidamente mutevoli: il ruolo fondamentale di un codice condiviso. Conosciuto, impiegato, trasmesso.

Al di la delle condanne dei molti critici che hanno interpretato la sua

produzione come naufragio e distesa di rovine, e anche degli agiografi che hanno contribuito ad immettere la sua vicenda nel circuito del consumo dell’immagine (posizioni, entrambe, in fondo, sterili), l’architettura romana tra le due guerre sembra indicare il valore ancora operante della lingua all’interno di un’ area culturale, l’attualità delle matrici formative degli organismi architettonici e del loro processo di trasformazione. Un’ istanza, che pure proviene da uno dei periodi più travagliati della nostra storia, a riscoprire dialetticamente le proprie radici ed il valore della rigenerazione che proviene dalla ricostruzione delle origini, che sembra costituire, in un momento di incertezza e di frammentazioni, non un ripiegamento, ma un’indicazione all’unica forma autentica di rinnovamento e, a ben guardare, di internazionalismo.