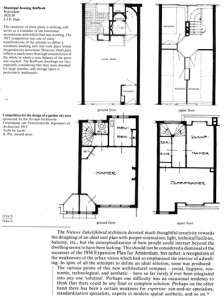

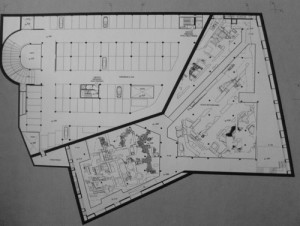

Rilievo dei piani terra nell’area di piazza di Palazzo Altieri a Roma

1. EDILIZIA DI BASE

prof. Giuseppe Strappa

Nell’ambito della lettura della realtà costruita, la nozione di tessuto è tra le più complesse. Essa esprime la solidarietà tra percorso e unità abitative che si aggregano a formare organismi di grado superiore. Il tipo di unità abitativa che è all’origine della gran parte dei processi formativi dei tessuti delle città italiane sviluppatisi a partire dal XIII-XIV secolo è soprattutto la casa a schiera, declinata in diverse varianti areali in tutta la penisola, dai tipi veneti che traducono in muratura organismi edilizi originati da matrici lignee, agli esempi segnatamente plastici dell’Italia cento-meridionale. Questo tipo di abitazione, che esprime la predisposizione dell’organismo edilizio singolo alla solidarietà urbana e all’aggregazione, e quindi alla formazione delle strutture fisiche della civiltà urbana, risulta notevolmente costante, e con costanza individuabile nel processo delle sue trasformazioni, all’interno delle diverse aree culturali, sia nel tipo bicellulare che (cui si farà soprattutto riferimento nel seguito), che in quello monocellulare derivato dal consumo della casa a corte (pseudoschiera). L’edilizia a schiera del XIII-XIV si struttura su una forma organica di utilizzazione del suolo che ha caratteri riconoscibili: la costruzione avviene occupando un lotto di terreno rettangolare affacciante su percorso nel lato corto, dove la forma rettangolare del lotto risponde a criteri economici. La parte più pregiata del terreno è infatti la parte che affaccia su strada, quella sulla quale saranno rivolti gli ingressi, le botteghe, le facciate delle case. Il frazionamento del terreno deve quindi mettere a profitto il fronte stradale, secondo norme e convenzioni che traducono esigenze spontaneamente radicate e, nel tempo, divenute norma. La ripartizione del terreno che ne deriva produce lotti di spessore pressoché costante e di profondità variabile.

Lo spessore costante dei lotti e, quindi, delle abitazioni, si spiega con la forza delle consuetudini, le quali corrispondono alle necessità unitariamente costruttive, economiche e distributive della casa. In altri termini è già in qualche modo previsto, nella mente di chi fraziona il terreno, uno stretto vincolo che lega insieme utilizzo del suolo, tipo abitativo e tipo di aggregazione (tessuto) che verrà individuato attraverso l’atto costruttivo: si possiede in modo quasi inconscio la cognizione dell’esito edilizio possibile. Il rapporto tra organismo urbano che deriverà da questo frazionamento, e tipo edilizio adottato in società in equilibrio è intimamente legato da regole imposte dall’uso e spontaneamente accettate.

Nella costruzione una parte del terreno verrà utilizzata per l’abitazione mentre un’area di pertinenza verrà lasciata libera ed inizialmente utilizzata ad orto. Lo spessore, la profondità del costruito, può variare entro limiti ristretti, perché le necessità e le capacità dell’abitante sono simili per tutte le costruzioni. Lo spessore del lotto, e quindi quello dell’abitazione che per motivi economici sfrutterà per intero il lato che affaccia sul percorso, dopo una fase iniziale in cui tra le diverse abitazioni viene lasciato uno spazio minimo per il deflusso delle acque (ambitus), coincide con lo spessore dell’unità costruita, dando origine alla “casa a schiera”. Esso coincide, anche, con le misure necessarie alla distribuzione delle funzioni: vani utilizzabili (spesso, nei tipi maturi, due per piano, dei quali uno con fronte su strada e l’altro sull’area di pertinenza); scale per il piano superiore (come le attività economiche verrano distribuite dove lo spazio è più prezioso, all’interno, dove lo spazio è meno prezioso, viene collocata la scala, elemento puramente distributivo); accesso dalla strada ai vani dell’abitazione ed all’area di pertinenza, attraverso un percorso interno che si può collocare indifferentemente su l’uno o l’altro dei lati della casa, spesso in corrispondenza di un’apertura specializzata nella parete su percorso. Si potrebbe teoricamente ritenere, solo in prima approssimazione, che la serie delle unità di schiera possa continuare all’infinito: si tratta di una struttura, come si è detto, seriale, e non esistendo un rapporto di necessità tra ognuna delle unità, se non l’adiacenza di due pareti murarie, al variare del loro numero nulla cambia nel carattere della struttura e del tipo edilizio. Le abitazioni vengono distribuite specializzando nel tempo (operando cioè mutazioni diacroniche del tipo matrice attraverso un progressivo adattamento alle trasformazioni delle necessità degli abitanti) al loro interno i vani, cominciando col massimizzare l’utilizzazione economica del piano terreno, e destinando il vano su strada a bottega: la società è ancora tendenzialmente omogenea e tutte le attività si svolgono nello stesso luogo (la città non ha ancora specializzato le proprie parti in produttive, commerciali ed abitative). Abitazione, produzione e commercio si svolgono unitariamente all’interno della stessa costruzione e molto spesso la bottega è, allo stesso tempo, luogo di produzione e di scambio.

L’ aggregazione degli elementi edilizi in strutture orizzontali e verticali concorre unitariamente alla definizione del tipo. La dimensione della luce della trave che dovrà coprire la campata libera tra muri ortogonali al percorso è pressoché costante, stabilita da consuetudini edilizie che rispecchiano, allo stesso tempo:

– le necessità geometriche del vano abitabile ereditate da antecedenti elementari;

– le capacità tecniche del costruttore relative all’area culturale di pertinenza;

le specifiche forme di individuazione di materiali nelle materie disponibili nel luogo. Dunque lo spessore del lotto necessario alla distribuzione coincide con la dimensione utile alla costruzione e varia nel tempo e nei diversi luoghi aggirandosi però sempre intorno ai 4/6 metri. Le murature che vengono costruite hanno una dimensione derivata dalla tradizione costruttiva, che è parte integrante del processo di formazione del tipo. Dovendo le murature sopportare un carico maggiore al piano terreno che a quello superiore, il loro spessore risulta spesso variabile da un piano all’altro in funzione delle diverse sollecitazioni, dipendendo anch’esso dalle tecniche edilizie invalse in quell’area e in quel determinato arco temporale, e dai materiali disponibili. Una muratura in pietra fragile avrà uno spessore maggiore di una muratura di materiale resistente (in calcare compatto, ad esempio, o mattoni): il costruttore ha una cognizione spontanea del variare delle sollecitazioni, acquisita attraverso l’esperienza e la tradizione . Sa anche che, secondo una tecnica affinata attraverso miglioramenti successivi, l’occasione di diminuire lo spessore della muratura in corrispondenza del solaio (punto singolare che coincide, come vedremo, con uno dei nodi della costruzione), dove variano i carichi, costituisce un utile appoggio per le travi che reggono l’impalcato del solaio. Altre volte, quando la muratura è a sezione costante nei diversi piani, vengono messe in opera mensole sostenenti le travi perimetrali sulle quali disporre l’impalcato. Ma in genere la casa a schiera risulta riferibile a caratteri fortemente specifici del tipo, pur nella estrema diversificazione delle individuazioni areali, come risultato di condizioni di equilibrio “necessarie” tra componenti diverse.

Col termine edilizia di base si intende la parte di costruito destinata all’abitazione. L’abitazione è infatti la prima e fondamentale forma di spazio edificato della quale, nel tempo, l’uomo conserva la nozione più spontanea. L’edilizia di base si sviluppa a partire dal primo spazio aggregabile prodotto, la cellula elementare a base quadrangolare di 5-6 metri di lato, consolidatasi nell’uso. L’abitazione originaria costruita (non quindi “incontrata” come poteva accadere per il rifugio) è costituita da un vano nel quale è possibile svolgere per intero e contemporaneamente le funzioni legate alla vita domestica. Queste dimensioni entrano a far parte, nelle aree culturali più diverse e distanti, della coscienza spontanea del costruttore e sono, nel tempo, riscontrabili anche nelle misure del vano-base ricorrente in forme abitative o specialistiche più complesse, ottenute per moltiplicazione della cellula elementare. Le ragioni delle dimensioni della cellula elementare sono antropologiche, perché l’uomo non riesce a vivere in una dimensione minore, se non in ripari e rifugi nei quali non sono possibili che forme embrionali di vita domestica, ma anche tecnico-costruttive, legate all’uso di materiali che si adattano, pur non determinandole meccanicamente, alle dimensioni tipiche, alla statica delle pareti murarie che chiudono lo spazio abitato, delle travi che debbono coprirne la luce. Che le tecniche edilizie siano state finalizzate allo spazio della cellula elementare e non viceversa è dimostrato dalla costanza delle dimensioni in aree di diversissima cultura materiale: da quelle lignee a quelle murarie fino alle aree nelle quali l’abitazione è stata scavata nella roccia, dove (si veda il caso delle abitazioni trogloditiche di di Peschici e Monte Sant’Angelo in Puglia, e quelle, notissime, di Matera in Basilicata) le dimensioni non variano per volumi interamente scavati, parzialmente scavati, totalmente esterni. L’edilizia di base si articola, nei suoi termini logico-processuali, nell’aggregazione di cellule elementari costituenti:

abitazione unifamiliare isolata, distribuita direttamente su percorso attraverso accesso indipendente, utilizzata da un solo nucleo familiare e costituita da sistemi (statico costruttivo, distributivo, leggibilità) autosufficienti e indipendenti a partire dalle fondazioni fino alla copertura. La casa unifamiliare isolata non è aggregabile.

abitazione unifamiliare aggregata, distribuita direttamente su percorso attraverso accesso indipendente, utilizzata da un solo nucleo familiare, ma con sistema statico-costruttivo non indipendente, avente elementi o strutture di elementi in comune con le abitazioni adiacenti in modo tale da concorrere, per aggregazione, a formare organismi a scala maggiore, la cui unità aggregativa è l’alloggio su uno o più piani costituito, in genere, da abitazioni a schiera;

abitazione plurifamiliare in linea, processualmente derivata dalla rifusione di abitazioni unifamiliari aggregate e utilizzata da due o più nuclei familiari che si servono di comuni sistemi di distribuzione (scale, ballatoi, ascensori ecc.), oltre che comuni sistemi statico-costruttivi, e quindi con alloggi non indipendenti rispetto all’accesso dal percorso. La casa in linea è costituita da uno o più corpiscala aggregati linearmente che costituiscono un unico edificio seriale. Si definisce “corposcala” la struttura costituita dal vano scala e dagli alloggi che da esso sono distribuiti. L’unità aggregativa interna è l’alloggio costituito dall’appartamento su un piano.

abitazione plurifamiliare isolata, processualmente derivata dall’abitazione in linea, utilizzata da due o più nuclei familiari che si servono di un comune sistema di distribuzione (scale, ballatoi, ascensori ecc.) e quindi con alloggi non indipendenti. L’abitazione plurifamiliare isolata è costituita da un solo corposcala e non è aggregabile. L’unità aggregativa interna è l’alloggio costituito dall’appartamento su un piano.

2. TESSUTO COME FORMA TIPICA DI AGGREGAZIONE

Da quanto accennato deriva come sia inevitabile il rapporto di congruenza che deve necessariamente instaurarsi tra tipo di abitazione e forme di aggregazione delle abitazioni stesse, e come un ruolo fondamentale sia svolto, in questo senso, dalla presenza dei percorsi che distribuiscono e orientano le unità abitative, determinandone, anche, le varianti tipologiche.

Nelle aree dove l’uso del suolo è più intenso e la progressiva pressione demografica induce ad uno sfruttamento intensivo della superficie del terreno, il tipo abitativo, sempre basato sulla cellula elementare, si deve adeguare alle necessità di relazione diretta tra le singole unità.

Case a schiera in via Santa Maria del Pianto a Roma

L’associazione di singole unità abitative tra loro a formare unità di scala superiore si sviluppa secondo leggi proprie, variabili nello spazio e nel tempo, tanto che si può parlare di tessuti intesi come tipi di aggregazione. Risulta chiaro che possiamo parlare soprattutto di tessuti, per quanto riguarda l’edilizia abitativa, costituiti da tipi congruenti con la nozione di aggregabilità: la casa a schiera è un organismo edilizio aperto che ha bisogno, per essere completato, dell’inserimento nell’ aggregato urbano, mentre possiamo parlare meno frequentemente di tessuti per l’edilizia specialistica, i cui tipi hanno una loro compiutezza (caso estremo i tipi polari, ad impianto centrale) e quindi una minore disponibilità all’aggregazione.

Alla formazione del tipo di aggregazione concorrono le forme di perimetrazione e utilizzazione del territorio, relazionate unitariamente ai tipi edilizi vigenti ed ai materiali impiegati.

Il processo di mutazione dall’unità all’aggregazione, non costituisce uno svolgimento lineare di tipo evoluzionista, ma l’intersezione di conquiste, ritorni, riprese di sviluppo: la casa pluricellulare nasce qualitativamente, essa stessa, come aggregazione di cellule elementari organizzate in base alla coscienza del tipo, non come semplice successione cronologica di addizioni (successione riscontrabile solo in intorni temporali ristretti) come dimostrano le abitazioni delle civiltà preurbane, spesso costituite dalla fusione di elementi unicellulari perfettamente individuabili anche nelle strutture complesse.

La prima e più semplice forma di aggregazione, successiva alla disposizione di unità edilizie autonome su percorso, è costituita dall’unione a schiera di unità abitative a struttura non indipendente, con porzioni dell’involucro esterno (spesso le due pareti murarie ortogonali all’affaccio su strada) in comune con le unità adiacenti. La nuova scala edilizia che ne deriva (quella dell’aggregato edilizio) è relativa ad un organismo (organismo aggregativo) di scala superiore all’abitazione elementare, che può essere ora riguardata come semplice elemento di schiera, di passo unicellulare.

La scala dell’aggregato costituisce il momento di passaggio tra edificio e città. Da questa considerazione deriva una possibile schematizzazione generale delle diverse scale di formazione degli organismi che costituiscono il territorio antropizzato:

organismo edilizio;

organismo aggregativo;

organismo urbano;

organismo territoriale.

La forma di costruzione preaggregativa precedente la formazione della schiera è costituita dalla ripetizione delle unità edilizie lungo il percorso, separate da un ridottissimo distacco, ambitus, necessario al deflusso delle acque dalle coperture, organizzate con le linee di displuvio parallele al percorso ed i colmi ad esso ortogonali. Sebbene in alcune aree le falde conservino a lungo, anche dopo la formazione della serie, la disposizione delle unità isolate, presto la linea di colmo si dispone parallelamente al percorso (soprattutto in aree plastico-murarie) legando le singole unità in rapporto di maggiore organicità.

Le forme più elementari di schiera ripetono le abitazioni monocellulari adiacenti una all’altra attraverso un muro comune ortogonale al percorso di affaccio.

In Puglia e in Basilicata esistono esemplari forme aggregative originate da tipi elementari: a Matera i lamioni sono costituiti da vani monocellulari, non sempre regolari, con copertura a botte ortogonale al percorso, che formano l’aggregato semplicemente per ripetizione, iniziando a costituire un embrione di organismo urbano; la fase definibile “successiva” per via logica è il tipo a due piani, che in sezione presenta vani indipendenti distribuiti su ambedue i percorsi a livello superiore e inferiore.

Esempio analogo, ma di progressiva complessità, è costituito dalle case ad alloggi sovrapposti, servite da scale indipendenti che collegano lo spazio esterno all’alloggio senza mediazioni (dato che consente di parlare ancora di abitazioni unifamiliari), come è riscontrabile in diverse aree europee, dagli esempi embrionali di aggregati abitativi direttamente uniti al percorso di Procida, ai tipi olandesi tradizionali utilizzati anche dall’edilizia moderna e contemporanea. Normalmente il raddoppio della cellula elementare, nell’ambito della stessa unità edilizia avviene in profondità, ad occupare la parte di area di pertinenza immediatamente adiacente alla cellula su percorso, e in verticale, mantenendo sempre, comunque, la dimensione monocellulare dell’affaccio su strada, che costituirà la dimensione base leggibile nella formazione del tessuto della città anche in fasi di rifusioni e plurifamiliarizzazioni. Con la formazione del piano superiore, parallelamente a quanto avviene per la casa unifamiliare, le cellule si specializzano a formare lo spazio per la bottega e quello superiore per l’abitazione propriamente detta. Il piano superiore, inizialmente servito da scala esterna (profferlo) viene raggiunto nei tipi successivi da scala interna servita da un’apertura specializzata e distinta da quella della bottega, rendendo leggibile all’esterno la specializzazione interna.

Lo sviluppo della casa a schiera avviene dunque per raddoppi di cellule, con progressiva specializzazione dei vani : al piano terra, oltre la bottega (o atrio), il vano scala, il passaggio all’area di pertinenza, il magazzino, e al piano superiore l’abitazione propriamente detta, che aumenta il grado di specializzazione con la progressiva moltiplicazione verticale delle cellule e la distinzione della zona giorno dalla zona notte. La posizione della scala varia in funzione della specializzazione del piano terreno:

– nella casa a bottega la scala si dispone in genere ortogonalmente alla strada, in diretta corrispondenza dell’ingresso, in modo da separare nettamente i vani specializzati dai vani abitativi attraverso il muro che si rende necessario per sostenere le travi di solaio tessute parallelamente alla strada;

– nella casa ad atrio, ad uso completamente abitativo, la scala si dispone di preferenza parallelamente alla strada, nel fondo del vano, con le prime alzate sul lato opposto all’ingresso, in modo da avere altezza sufficiente da permettere il passaggio diretto dall’accesso al vano posteriore ed all’area di pertinenza.

Naturalmente, oltre a queste soluzioni tipiche e generalizzate, esistono molte altre possibili dislocazioni della scala dovute a componenti areali o alla presenza di tipi-sostrato, come nel caso della scala esterna che occupa l’area di pertinenza nelle “corti-schiera” fiorentine originate dal consumo della domus.

La leggibilità è, nelle fasi spontanee di formazione delle unità di schiera, direttamente dettata dalla dimensione e posizione delle aperture, con la specializzazione indicata spesso all’esterno dalla porta con bancale per esposizione delle botteghe al piano terreno, e apertura di minori dimensioni per l’accesso alle scale ed all’area di pertinenza, e inoltre dall’uso di marcapiani e marcadavanzali e, in generale, dai nodi tettonici che indicano il diverso carattere (elastico-ligneo o plastico-murario) dei tipi pertinenti ad aree diverse.

3. GERARCHIZZAZIONE DEI PERCORSI

Da quanto esposto risulta chiaro come l’ambiente costruito possa essere solo strumentalmente ed in prima approssimazione studiato per parti: come gli edifici non possano essere considerati autonomamente, ma concorrano alla formazione di unità a scala maggiore che ne condizionano i caratteri. I concetti che abbiamo espresso per i tipi edilizi sono in qualche modo estendibili anche ai tessuti urbani: si intende per tessuto la somma dei caratteri, processualmente determinati, che contraddistinguono la formazione di un aggregato edilizio. In altre parole, la nozione di tessuto sta a quella di aggregato come la nozione di tipo sta a quella di edificio. Un tessuto edilizio è dunque contraddistinto da una legge riconoscibile, iterativa e individuabile. Da questo punto di vista potremmo parlare di organismi edilizi che si compongono a formare organismi a scala superiore: l’organismo urbano, per poi riconoscere che tra questi due estremi di scala esiste un salto logico (che è anche anche un salto storico-processuale), nel senso che il passaggio tra l’edificio e la città avviene attraverso leggi aggregative che formano (individuano) parti di organismo urbano riconoscibili. L’organismo aggregativo rappresenta dunque il passaggio di scala fondamentale che fornisce la misura di come la città sia, essa stessa, il risultato di un processo di successivi incrementi storicamente individuato.Il percorso originario, dal quale l’aggregato prende inizio, è la traccia visibile di un attraversamento che unisce due punti del territorio particolarmente rilevanti, detti poli. Nella realtà costruita sono riscontrabili quattro tipi principali di percorso che corrispondono ad altrettante fasi di sviluppo e trasformazione degli aggregati urbani:

– Percorso matrice, che esiste prima che intervenga la costruzione. Dunque l’edilizia su percorso matrice corrisponde alla prima fase di edificazione ed è l’edilizia più antica, su lotti in genere meno regolari di quelli successivi, perché l’atto costruttivo non obbedisce ancora a convenzioni istituzionalizzate (esiste una “coscienza spontanea della norma”, alla quale nel tempo si sostituisce una “coscienza critica e istituzionalizzata della norma”) e, allo stesso tempo, il valore del suolo permette ancora estensioni dei lotti spontaneamente adeguate alle necessità edilizie più che condizionate dal loro valore di mercato, come avviene invece in fasi successive dove, in alcuni casi, si formano veri e propri regolamenti edilizi, indicati negli statuti dei comuni.

– Percorsi di impianto edilizio, cronologicamente successivi e gerarchicamente subordinati al primo, sono tracciati in funzione dell’edificazione in profondità. Col progressivo allontanamento dal polo, il valore del terreno sul percorso diminuisce rispetto a quello retrostante la prima fascia di edificazione. Per motivi di carattere economico-funzionale è intuibile come, dopo la prima edificazione su percorso matrice, l’aggregato tenda ad utilizzare la fascia retrostante, piuttosto che continuare un’espansione lineare che virtualmente occuperebbe l’intero percorso, con evidente perdita di significato delle nozioni di nodo e polo. Questa seconda fase di edificazione, in generale, avviene orientando percorsi ortogonali al percorso matrice, distanti tra loro la profondità di due dei nuovi lotti. All’intersezione tra percorso matrice e percorso di impianto si formano inevitabilmente, data la possibile duplicità di affaccio dell’edificio d’angolo e, soprattutto, la necessità di sfruttare la relativa area di pertinenza con affaccio su percorso di impianto, varianti sincroniche del tipo base dette varianti di intasamento.

– Percorsi di collegamento che uniscono tra loro i percorsi di impianto edilizio. Tali percorsi si possono formare soprattutto in due modi:

– per soppressione delle abitazioni insistenti su due lotti contigui ortogonali al percorso di impianto (una sorta di percorso di ristrutturazione, come vedremo, a scala limitata). In questo caso l’intervento è riconoscibile per il parallelismo dei lotti sul nuovo percorso e la sincronicità delle costruzioni relative.

– per costruzione intenzionale di un nuovo percorso nella fase successiva di espansione, seguente la formazione ed il completamento dell’isolato. In questo caso la programmazione è riconoscibile per essere i nuovi lotti orientati ortogonalmente al nuovo percorso (la tendenza è sempre a massimizzare l’affaccio su percorso), e, spesso, per la diacronicità del costruito nelle due fasi successive di costruzione sui due lati del percorso.

Percorsi di ristrutturazione (non necessariamente sempre presenti negli organismi aggregativi) intervengono alla conclusione del processo di edificazione, nei tessuti maturi nei quali si formano nuovi poli che creano nuove esigenze di collegamento. Sono quindi percorsi “traumatici” che si sovrappongono all’organismo preesistente, considerato obsoleto sulla base di una nuova nozione di tessuto.

La formazione del percorso di collegamento che completa la perimetrazione di un insieme di lotti dà origine all’isolato, componente tra le più stabili degli organismi aggregativi che, rendendo discreto il processo di aggregazione, costituisce la premessa geometrica alla costruzione della città ottocentesca: la dialettica della città moderna si forma attraverso un’interpretazione critica di accettazione od opposizione della geometria della formazione dell’isolato.

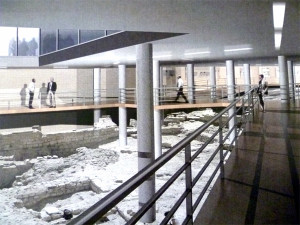

Case a schiera moderne. Oud, Kiefhoek – piante