di Giuseppe Strappa

in “La Repubblica” del 2.10.1991

“Arredo urbano” è forse una delle locuzioni più ambigue che la cultura architettonica contemporanea abbia coniato: contiene il concetto insidioso di “guarnire un ambiente”, insinua subdolamente l’idea che le piazze e i giardini nelle città siano una sorta di salotti buoni da abbellire con oggetti di consumo. Alludendo ad un provvisorio e sovrapposto decoro , esso testimonia nella lingua il degrado che subisce ai nostri giorni l’arte di costruire le città , l’abbandono di quel processo continuo di formazione dello spazio urbano capace di assimilare le necessarie novità : il lampione, l’edicola, la fontana disegnati con sapienza e chiamati semplicemente con i loro bei nomi. Non a caso nella letteratura sull’argomento spesso lo si incontra con il suo puntuale pendant : la beautyfication, altro terribile neologismo che ha fatto di recente irruzione nella pubblicistica di architettura e che significa, più o meno, cosmesi dell’immagine.

Questa breve e personale nota architettonico-lessicale in margine alla mostra La capitale a Roma: città e arredo urbano dal 1870 al 1990 appena inaugurata al Palazzo delle Esposizioni, costituisce in realtà una fuorviante introduzione ai materiali esposti . I contenuti della mostra rispecchiano infatti raramente il titolo: rilevata l’ambiguità (si veda il lucido scritto di Corrado Terzi nel catalogo edito da Carte Segrete) percorrono in genere, per nostra fortuna, itinerari più vasti e avventurosi dove l’interesse prevalente sembra essere lo spazio della città, la scena urbana. Tema di titanica complessità: uno sterminato racconto che si potrebbe far iniziare con la formazione del sistema di grandi piazze a cavallo delle mura, quando la città ormai si affacciava a Porta Maggiore, a Porta Ostiense, a Porta San Giovanni a interrogare il suo incerto futuro di periferie . Per proseguire con il dramma degli “isolamenti”, dei “diradamenti” dei tessuti antichi, degli sventramenti otto-novecenteschi che hanno abbandonato nel loro percorso angoli deformi di città, veri relitti urbani. Oppure spazi dilatati, di pedante vocazione oratoria ai cui margini si sono spesso raccolti altri spazi dalla grazia sommessa e domestica: piazze esigue come cortili dove la modesta, appartata invenzione di una fontana o la secca arguzia di una testa di fauno (disegnati secondo il gusto per l’aneddoto minuto e imprevedibile di tanta edilizia “minore” romana) evitano agli abitanti la desolazione dell’anonimato . Scenografie qualche volta da operetta che pure sdrammatizzano, vivaddio, la tenace inclinazione al sublime , verso la quale sembrano scivolare, come per vocazione, gli spazi romani.

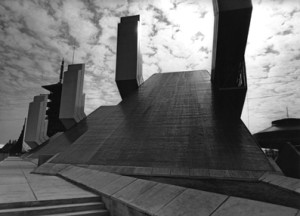

Poi la città fascista. Che non fu solo sinistro antagonismo tra Geometria e Storia, ma anche gelida, enigmatica eleganza : i porticati dell’Eur, i piazzali del Foro Italico, i viali della Città Universitaria. Ed anche, perchè no, il patrimonio dimenticato di studi per le sistemazioni delle aree centrali che generarono spesso esiti infausti (si veda il caso esemplare di piazza Augusto Imperatore) soprattutto per la miopia dei politici.

E poi ancora le periferie dissennate della Ricostruzione, i prati sudici cantati da Pasolini, le vecchie osterie con i pergolati polverosi, naufragate nel mare dei casermoni; ma anche il monumento delle Fosse Ardeatine, capolavoro e simbolo dell’architettura romana del dopoguerra, al quale peraltro Bruno Cussino dedica un immotivato, inaccettabile insulto nell’introduzione al catalogo.

E il boom economico , l’abbandono di ogni speranza di una dimensione civile dello spazio pubblico, la fiammata dell’effimero, fino alle illusioni degli anni ’80 , all’euforia ottimista e contagiosa che ha coinvolto architetti di ogni tipo ,professionisti , studenti , docenti , impiegati della pubblica amministrazione, in uno sforzo generoso che ha prodotto un’ immane quantità di progetti, disegni, proposte, programmi, piani. Non lasciando quasi alcun segno sulla città.

Infine, comune a tutte le epoche, la cognizione inquietante del sottosuolo carico di storia, l’ubiquità del tenebroso splendore delle viscere della città, che ogni tanto affiorano come un’apparizione a largo Argentina, come tracce preziose tra i vicoli del Ghetto o nei prati delle periferie : rovine auguste e indifese di fronte alle quali parlare di “arredo” sembra un’ ingiuria volgare.

Il materiale al quale la mostra attinge con risultati a volte spettacolari è, come si vede , un magma affascinante di smisurata vastità . Di fronte al quale, va detto, alcuni settori stentano a trovare un proprio centro (si veda l’erratico assortimento di temi in alcune delle sezioni storiche). Ma il vero significato della mostra è forse riposto nei suoi vuoti : invano si cercherà un accenno allo SDO, un disegno che riguardi la costruzione reale dei grandi interventi per Roma capitale, un’impennata di concretezza e orgoglio civile che non renda inutile la lezione del passato.