IL MIO LAVORO CON CLAUDIO

di Giuseppe Strappa

in G.Fallacara, A. Restucci (a cura di), Claudio D’Amato Guerrieri e la “scuola barese” di architettura, Roma 2021

————————————————————————————-

Non riesco a togliermi dalla mente il modo in cui Claudio se n’è andato. E questo mi rende difficile parlare di lui. Avrei voluto scrivere della nostra avventura di Bari, mettere in ordine le idee che hanno animato per anni i suoi sforzi e il desiderio impossibile, che era anche il mio, di una facoltà perfetta, esemplare. Ma è un lavoro che non riesco a fare.

Però quella sua solitudine estrema è anche la rappresentazione più immediata e vera di una singolare, generosa vicenda umana e scientifica che mi dà qualche argomento per rispondere alla domanda di Loredana e Giuseppe di partecipare, come amico fraterno, al tributo che la sua Facoltà gli deve.

Posso dire che quello di Claudio era un isolamento ostinato, aristocratico, vissuto con orgoglio e ritenuto, in un mondo in cui relazioni e alleanze sono tutto, quasi una virtù da coltivare. Per questo, nel sistema accademico, la sua presenza è risultata spesso conflittuale.

Ho sempre ammirato la sua coraggiosa determinazione, la capacità di difendere le proprie convinzioni contro tutti, forte solo di un’intelligenza politica che gli permetteva di risolvere le situazioni più difficili in modo brillante e inaspettato, a volte persino con disinvoltura e ironia.

La sua era una vita, nonostante le frequenti riunioni conviviali, ordinata da una regola monacale che faceva parte della sua stessa personalità di architetto, rispecchiata dal culto di una geometria rigorosa, dalla ricerca di leggi generali, dell’unità contrapposta alla confusione delle cose che gli stavano intorno, le forme estemporanee e arbitrarie di tanta produzione di successo, la didattica di architettura formata da un insieme eterogeneo di discipline indipendenti.

Un modo arduo di vedere le cose: è più facile stare dalla parte dell’immediatezza e della spontaneità che riconoscere principi generali con i quali l’individuo disperso deve fare i conti, cercare la salvezza. Solo col tempo ho scoperto come Claudio sapesse riconoscere queste regole in modo poetico, scoprire il pathos delle cose necessarie e limitate, la gioia della forma compiuta contro l’informale.

Lo dico a ragion veduta, perché di queste cose parlavamo spesso e l’amicizia, la solidarietà che ci legava era basata su convinzioni comuni. Della cui inattualità, peraltro, ci rendevamo perfettamente conto: sapevamo bene come fosse irrimediabilmente persa l’unità delle cose, come il mondo costruito fosse composto di frammenti, ma capivamo anche quanto fosse inutile tutta quella letteratura che stava nascendo intorno all’idea della città dispersa, quella retorica dell’oggetto separato dall’insieme che, invece, gli dà senso e lo spiega. Capivamo come rimanesse, in fondo a tutto, la necessità e il desiderio di quell’unità e fosse indispensabile insegnarla per il futuro. La sua perdita, ne parlavamo spesso, era paragonabile al declino della geometria euclidea nei licei, sostituita da geometrie ritenute più moderne. Con essa si era persa, come scriveva Lucio Russo, uno dei nostri idoli, la capacità di riportare tutto a leggi generali che spiegano il particolare, la consuetudine alla dimostrazione. Per questo vedevamo nello studio dei processi formativi dell’architettura la dimostrazione didattica di una possibile nuova organicità, dove tutto deve avere una ragione, collaborare alla totalità della costruzione.

Abbiamo sempre condiviso l’idea di una facoltà basata sulla solida collaborazione tra discipline. Una scuola, in realtà, più che una facoltà universitaria. La differenza tra i due termini è fondamentale. L’università è suddivisa in discipline che rivendicano, ognuna, un proprio corpus specifico, un’autonomia di ricerca e di insegnamento. La scuola è, invece, nella tradizione di Boito e Giovannoni, una società di insegnamenti che hanno, tutti, un fine comune. Ogni disciplina si adegua qui al fine generale che, per noi, era soprattutto quello di formare progettisti.

La didattica di architettura è un’architettura essa stessa: può avere, semplificando un po’ le cose, carattere organico, dove ogni elemento è in rapporto di necessità con l’altro, strutturato secondo principi di congruenza e proporzione, o seriale, costituita da parti relativamente indipendenti, come nel sistema dei dipartimenti, “un sistema estraneo alla mentalità europea” per riportare una frase di Erwin Panofsky che Claudio citava spesso.

La formazione di un progettista avrebbe dovuto ruotare intorno alle nozioni unificanti di forma costruita e processo. Una tradizione senz’altro romana e originale nel contesto europeo. Ne parlavamo continuamente, con passione, come si parla di una partita di calcio. Claudio notava spesso, con compiacimento, che nello stesso anno in cui a in Germania, nel 1919, nasceva la Bauhaus, che negava l’utilità della storia, si fondava a Roma una scuola basata proprio sul suo insegnamento.

A me sembrava che si stesse per realizzare il sogno di una formazione basata non su astrazioni, come quella che avevo ricevuto nella Facoltà di Valle Giulia, stancamente derivata dai principi ormai esausti del movimento moderno, ma sulla realtà in divenire delle cose, sui materiali, le tecniche, la storia, i linguaggi. Erano i principi della scuola di Giovannoni e Milani, che, nella mia interpretazione delle cose, erano stati ereditati e trasmessi da Gianfranco Caniggia e che ora sembravano riemergere vitali e attualissimi. Credevamo, anche, che alcune convinzioni fondanti della cultura architettonica italiana potessero essere riprese e continuate: quelle di Ernesto Nathan Rogers e del ruolo centrale della nozione di continuità, quelle di Saverio Muratori e dell’idea che la condizione presente sia il portato di cause remote che la generano. Temi che una pervasiva retorica del presente sembrava mettere progressivamente da parte.

Tutto cominciò quando ero ancora un giovane ricercatore a Roma e Claudio, che quasi non conoscevo, mi affidò all’improvviso un corso di Caratteri dell’architettura nella Facoltà di Bari appena fondata. Un insegnamento teorico annuale che non avevo mai tenuto prima, con molte ore, faticosissimo. Mi indicò anche un collaboratore, Matteo Ieva, che divenne nel tempo un prezioso compagno di strada e un amico carissimo. Ero costretto ad organizzare la struttura del corso studiando e preparando le lezioni di settimana in settimana. Tenevo il corso tra le mura fredde e umide del Monastero di Santa Scolastica, davanti a una folla di studenti silenziosi e intirizziti che riempiva l’aula magna. In prima fila, Claudio.

Tentavo, nell’alveo della tradizione didattica di cui mi sentivo con presunzione erede, di innovare l’insegnamento con argomenti nuovi e nuove interpretazioni su cui stavo ancora lavorando. Cercavo però di usare poco il termine “tipo”, per i tanti pregiudizi che si portava dietro, frutto di decenni di interpretazioni volgari. Mi resi invece conto, qualche tempo dopo, che Claudio condivideva del tutto l’utilità del termine, il suo significato etico di nozione anti-individuale, il valore di sintesi a priori che Saverio Muratori gli aveva attribuito e che io mi sforzavo di trasmettere agli studenti. Alla fine di quattro ore di lezione, Claudio mi poneva domande insidiose e si dichiarava, a volte, poco convinto della risposta. Mi sentivo deluso e imbarazzato perché consideravo quel lavoro una specie di missione ed ero disposto, al più, ad ammettere di non essere stato chiaro.

Dagli appunti di quelle lezioni ho ricavato, dietro suo consiglio, un testo che ancora considero importante. Claudio ne lesse e rilesse le bozze con calma, nel corso di una lunga e misteriosa degenza in un ospedale del nord. Credo che sia uno dei pochissimi colleghi che abbia letto con attenzione il mio libro. Cominciò a scrivermi messaggi incuriositi, poi sempre più interessati, come per una scoperta. In realtà conosceva da tempo, sono convinto, le cose che scrivevo e forse il mio testo le aveva solo disposte in sequenza logica. Claudio aveva capito, proprio perché del tutto cosciente della condizione di crisi che attraversavamo, come fosse necessario superare l’individualismo della produzione contemporanea, ricercare la legge che stringe il molteplice in unità. E come ogni disegno di progetto dovesse essere, insieme, sintesi della lettura delle trasformazioni in atto, e conclusione personale di un itinerario. Una forma “trovata”, un’invenzione nel senso vero, etimologico del termine, contro la ricerca ansiosa, sempre più scontata e arbitraria, del nuovo.

Sapeva bene, anche, come queste convinzioni dovessero fare i conti con una realtà conflittuale, come i grandi sistemi interpretativi che avevano cercato di ordinare l’architettura in un insieme armonico, non tenessero più. Questa cognizione delle cose gli permetteva di aprirsi anche a realtà diverse, a sistemi di pensiero distanti dal suo, capire quanto fosse importante possedere una verità, ma ammettere che ne esistano molte altre. La cosa che più l’aveva convinto, nel mio testo, erano i capitoli sulla trasformazione della materia in materiale, sull’origine degli elementi e delle strutture. Era per lui evidente come la nozione di area culturale permanesse anche con la globalizzazione, come perdurasse un carattere elastico nelle aree del gotico, interpretate modernamente dalle strutture metalliche, leggere, portanti e non chiudenti, e come il loro aggiornamento contemporaneo nel Nord Europa fosse considerato l’interpretazione autentica della contemporaneità. Ed era altrettanto evidente come la tradizione plastica delle aree mediterranee fosse stata in gran parte abbandonata, come avesse prodotto pochi esiti rilevanti dal dopoguerra in poi. Era arrivato dunque il momento di riproporre la vitalità della cultura muraria (che non è solo costruzione in muratura), la sua attitudine a risolvere problemi contemporanei. La diade plastico-murario-organico/ elastico-ligneo-seriale, di cui parlavo nel mio libro, diventò uno dei leitmotiv delle nostre conversazioni e anche un modo di dire.

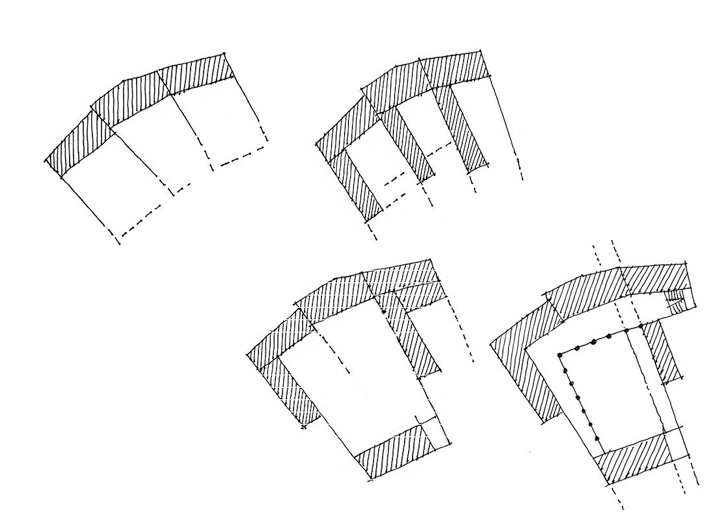

Il testo divenne per alcuni anni un riferimento nella facoltà di Bari e devo a lui se per qualche tempo ha avuto una certa notorietà. Lo studio della struttura plastico muraria, del resto, era perfettamente congruente con la necessità, da tempo da lui individuata, di studiare i materiali dell’edilizia pugliese. Ma l’esegesi dei testi murari aveva anche un più generale valore didattico. Le strutture in pietra, in particolare, impongono un’organicità evidente alla costruzione: ogni elemento è “individuato” all’interno dell’organismo, si adegua in modo individuale al rapporto di necessità con la struttura cui appartiene. Trasmette, in altre parole, la nozione di organicità in termini concreti, evidenti e immediatamente comprensibili. Credo che queste considerazioni non solo gli fossero note, ma che avessero fatto parte della sua formazione. La casa Reggini a San Marino, costruita dieci anni prima della fondazione della facoltà di Bari, credo sia stata per lui il piccolo laboratorio dove sperimentare molti dei principi di coerenza tettonica che diverranno un fondamento del suo insegnamento.

Claudio, che io ricordi, ne parlò una volta sola, ma credo che lo ritenesse un testo importante. Questo suo primo lavoro costruito ha ben poco a che vedere, in realtà, con il tipo “della casa rurale tipica dell’agro riminese” come ha scritto qualche disinvolto esegeta (cui consiglio di dare un’occhiata al bel testo di Lucio Gambi sull’argomento). La costruzione mantiene il perimetro di una precedente costruzione agricola, ma basta osservarne lo spazio interno per capire come Claudio si sia rivolto a precedenti ben diversi, nella ricerca di un impianto assiale senza tempo, sottolineato dal percorso che continua con la scala centrale a tenaglia. Perfino il portico d’ingresso diviene pronao, rappresentazione autonoma e indiretta della struttura interna, alla Alberti, espressa con una lingua aulica che contrasta col parlato quotidiano del resto della costruzione. La concezione tettonica contiene molti riferimenti, che diventeranno ricorrenti nella poetica di Claudio, all’architettura massiva e opaca delle aree murarie, alle strutture plastiche che portano i carichi e allo stesso tempo chiudono gli spazi, legando solidalmente costruzione e invenzione.

Credo che renda meno leggibili queste ricerche, un gusto storicista che Claudio continuerà a coltivare ostinatamente nel corso degli anni e che viene comunemente associato, a torto, al postmodernismo. In realtà Claudio non era postmoderno. Al contrario, non riteneva affatto che non esistessero verità ma solo interpretazioni, secondo la nota asserzione di Nietzsche cara al pensiero postmoderno. Aveva chiaro, invece, un punto di vista opposto al relativismo allora dominante. La sua verità, che pur sapeva essere parziale e provvisoria, era tanto chiara da renderlo a volte intollerante. Al di là degli strumenti di progetto e dei linguaggi, al di là perfino dell’architettura, Claudio possedeva, in realtà, uno spirito profondamente classico, nel senso più profondo e autentico del termine. Uno spirito che io condividevo e condivido.

La sua nota predilezione per la pietra, ritenuta emotivamente antimoderna, era invece da architetto, il portato di una scelta razionale, la ricerca delle forme originarie, stabili, condivise che occorreva poi interpretare individualmente. L’architettura plastica delle strutture lapidee sembrava, in realtà, trasmettere principi universali da ricercare nei testi costruiti, nelle tecniche raffinate dalla ripetizione nel tempo, le quali impongono regole di proporzione e congruenza che si traducono in misura formale.

Questo studio ha incluso, più tardi, importanti aggiornamenti come l’analisi della stereometria, o di elementi tecnicamente proponibili sul mercato edilizio. Ma la grande valenza didattica della progettazione plastica risiedeva nella sua attitudine dimostrativa, nel proporre un mondo di regole depurato e semplice: un processo di riduzione critica della realtà che, come tale, contiene scelte interpretative e programmatiche. La “semplificazione critica” si poneva, in questo senso, non diversamente da ogni ipotesi scientifica, come risultato di un atto di selezione: la possibile sintesi unificante ricercata in quanto la realtà costruita contiene di tipico, generalizzabile, duraturo, come uno strato geologico profondo che si modifica con lentezza al di sotto del flusso delle improvvise trasformazioni in superficie.

Questo insegnamento di metodo doveva essere una delle basi su cui fondare il progetto. Ma ogni progetto è una scrittura, ogni costruzione un testo che impiega, se ben scritto, regole e convenzioni condivise. Claudio sapeva che non si può disegnare pensando di continuo alle leggi che regolano la costruzione. Lo studio della forma e delle sue regole doveva, per questo, costituire la base di conoscenze che, una volta acquisite, permette di esprimersi con immediatezza, anche poeticamente, ed essere compresi, come chi scrive un racconto non pensa più alla sintassi delle sue frasi, o il musicista alle regole delle sue composizioni. Per questo credeva che gli studenti dovessero imparare bene la morfologia, le regole della forma, e poi impiegare le conoscenze acquisite per ricercare l’innovazione, l’originalità, il contributo personale alla formazione della realtà costruita. Regole dimostrative che, come per la geometria euclidea, appunto, prescindono dal loro valore intrinseco: continueranno a spiegare il senso e la necessità di una struttura generale che raccolga in unità il molteplice anche quando saranno cambiate.

Questa sua partecipazione intensa e controcorrente alla necessità di un ordine razionale e trasmissibile rafforzava, in realtà, le barriere che si andavano formando intorno a lui e che sono diventate ancora più evidenti quando ha lasciato i ruoli accademici. La cognizione di questo isolamento era per lui una condizione di lavoro e una sfida. Per quanto il termine possa sembrare inopportuno in un ambiente, come quello accademico, incline al pragmatismo, ricordo quella di Claudio come una figura epica. Era epico il furore con cui conduceva le sue battaglie, epico il suo modo di intervenire nelle assemblee, epico perfino il furore intellettuale con cui teneva alcune lezioni. Se ripenso alla distesa di miserie che ho dovuto attraversare nella mia vita universitaria, la sua vicenda mi appare, ora, come un’epopea, l’avventura di un uomo appassionato e lucidissimo che ha saputo mantenere un timone etico nel mare delle incertezze e delle contraddizioni della vita.

Dopo tanti anni di consuetudine, intellettuale e umana, faccio fatica a separare le mie idee dalle sue. Ogni tanto mi debbo fermare e rileggere quello che ho scritto, per non rischiare di attribuirgli le mie convinzioni. Ma le mie opinioni erano in buona parte fuse con le sue e, comunque, la mia interpretazione del suo pensiero è senz’altro di parte. Era, del resto, proprio questo modo di vedere il mondo, insieme alla comunanza di interessi e passioni, che aveva consolidato la nostra amicizia, andata avanti per molti anni.

I nostri rapporti si sono interrotti improvvisamente nel 2007, col mio trasferimento a Roma, che Claudio non mi ha mai perdonato. Ci siamo rivisti solo all’ultimo, quando avevamo capito che era rimasto poco tempo per incontrarci. Perché il legame di amicizia fraterna era rimasto comunque, indissolubile, e Claudio me lo aveva manifestato con un intervento alla presentazione di un mio libro e all’ultima lectio magistralis che ho tenuto a Fontanella Borghese. Interventi generosi e pieni di affetto.

Forse non mi ero reso conto di quanto questo legame fosse forte e profondo se non ora che lo ho perso, davanti ai fogli sui quali scrivo, con inaspettata fatica, del suo lavoro.