tradotto da:

G. Strappa, Enclosures in islamic architecture, in “Environmental Design” 2011, ISSN 0393-5183

Il processo formativo dello spazio per il culto nasce, nelle aree islamiche, dall’iterazione di semplici azioni elementari: il fedele entra nel recinto, lo attraversa procedendo nella direzione della qibla, si ferma, unito agli altri fedeli, per la preghiera davanti al mirhab dopo aver sostato presso la fontana per compiere le abluzioni.

La struttura spaziale della moschea, elemento nodale tipico di ogni paesaggio urbano islamico, è chiara nella coscienza del fedele quanto in quella dell’artefice, fedele egli stesso, prima che egli la costruisca erigendo quattro elementari pareti perimetrali in pietra o mattoni e stendendo una semplice copertura di rami, su una parte dello spazio protetto, sostenuta da tronchi d’albero che si trasformeranno, nel tempo, in colonne di pietra o pilastri in muratura, per proteggere l’assemblea dei devoti al Profeta.

La moschea non è, per l’Islam, la casa di Dio ma, soprattutto, luogo di riunione per la preghiera: nella mente del costruttore l’idea di recinto che racchiude l’assemblea dei fedeli, il moto e le sosta generano lo spazio e la disposizione dei pochi elementi che lo costruiscono.

L’ordine dei percorsi rituali, movimenti codificati attraverso l’iterazione e divenuti regola, coincide con l’ordine degli elementi architettonici, legati dal ricordo delle molte moschee viste e utilizzate attraverso uno svolgimento continuo che risale fino alla Kaaba originaria, fino alla casa di Maometto .

L’idea di recinto (complementare a quella di copertura) e la nozione delle leggi che lo governano, fa parte di una visione unitaria, spontanea ed intuitiva del mondo, secondo una percezione “naturale” dello spazio che appartiene alla concezione mitica dell’Universo tipica del mondo arcaico.

Il legame che unisce intimamente funzione rituale (la vita della moschea), memoria e struttura, che si traduce in significato e rappresentazione-espressione, distillato geometricamente canonico della ripetizione di innumerevoli costruzioni e del loro uso, rappresenta la sostanza del tipo, declinato in forme diversissime in tutte le aree islamizzate eppure riproducente gli stessi gesti antropici e tettonici originari.

In realtà è evidente, qualora si raffrontino gli esiti di diversi processi formativi di edifici sacri, come il concetto originario di appropriazione rituale dello spazio appartenga ad aree culturalmente molte diverse: come esso sia universale. Lo dimostra lo sviluppo dell’architettura civile e religiosa presso aree civili lontane tra loro nel tempo e nello spazio che hanno coltivato in modo continuo una cultura di recinti.

Ma proprio gli accelerati processi tipologici dell’edilizia specialistica nel mondo islamico, dove la prima forma di recinto-santuario coincide col semplice rito di perimetrare lo spazio di preghiera dei primi fedeli del Profeta, dimostrano in modo più evidente di altri l’universalità dei gesti costruttivi originari e degli elementi tettonici primari che da essi derivano, ma anche il carattere specifico delle individuazioni. E proprio sotto questo aspetto una specifica idea di recinto, tipica delle aree islamiche, pur con le infinite eccezioni e precauzioni che un’ipotesi del genere richiede, sembrerebbe confermare i tre criteri secondo i quali è possibile, secondo Oleg Grabar (1), definire i confini di un’arte propriamente islamica (altrimenti non perimetrabile arealmente o storicamente): essa spiega, secondo nozioni generali, un elevato numero di fenomeni e documenti singoli; ha significato sia in termini di singolo monumento che di più generale contesto storico; una volta accettata, produce la fertile potenzialità di condurre ad ulteriori spiegazioni e ricerche , dimostrando il carattere di «innesto», dell’architettura islamica, di principi tipici e condivisi in contesti specifici: in Spagna, nell’Africa settentrionale, in India .

Il carattere assolutamente seriale di elementi, sistemi e organismo sembra porsi come fase iniziale di un processo di specializzazione che terminerà nell’assoluta organicità degli impianti centrali ottomani, esito finale, anche, ma non solo, di un progressivo incremento dei fenomeni di sincretismo ed osmosi con il mondo bizantino. La struttura seriale continua sembra essere, dunque, uno dei caratteri distintivi che le civiltà islamiche hanno ereditato dalle culture arabe, le cui espressioni artistiche rifuggono dalla gerarchizzazione organica di altre aree culturali: non solo l’architettura delle origini, ma anche la primitiva decorazione araba è fondamentalmente continua e seriale, basata su pattern iterativi, intersecantisi in serie potenzialmente infinite, a differenza della decorazione occidentale che impiega sovente strutture organiche con una gerarchia e finalizzazione dei partiti.

La forma originale stessa del santuario della Mecca, la Kaaba, consisteva in un semplice recinto rettangolare di pietra a secco, poco più alto di un uomo, che racchiudeva la fontana sacra. Era stato prodotto da una popolazione nomade e seminomade, che non aveva sperimentato, se non forme embrionali, i principi delle costruzioni stabili. Tanto che, nella ricostruzione del 608 della Kaaba, eseguita con una tecnica muraria a corsi alternati di pietra e legno, sarebbe stato utilizzato per i lavori un carpentiere o capomastro straniero, probabilmente abissino: se la tradizione risultasse vera la prima forma di tecnica costruttiva evoluta e stabile impiegata dagli arabi coinciderebbe con la prima sperimentazione di recinto monumentale, destinata in seguito ad influenzare l’intero svolgimento dell’architettura islamica.

Anche la casa che Maometto costruì a Medina dopo l’ègira era un semplice recinto in mattoni di argilla cruda , con un porticato di tronchi di palma sul fianco sud e le stanze per le mogli del profeta sul fianco est, a conferma dell’origine comune dall’edilizia di base dei sistemi tettonici impiegati nell’edilizia specialistica.

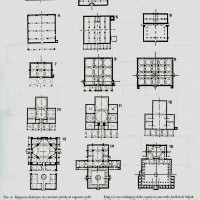

Cesare Brandi (5) osserva come la nozione di recinto sacro, nella sua forma porticata a pianta quadrata a somiglianza della casa di Maometto, rappresenti la costante delle moschee islamiche, impiantate, dall’origine fino ai grandi organismi ottomani, su una geometria rettangolare o quadrata comprendente un grande cortile (sahn).

Il recinto dell’architettura islamica è ritualmente gerarchizzato dalle indicazioni della seconda sura del Corano che, indicando la direzione (qibla) della posizione dei fedeli verso la Kaaba, fissa implicitamente la posizione del mirhab (nicchia nel muro perimetrale verso la quale ci si rivolge per la preghiera ) nella direzione di percorrenza e in posizione opposta rispetto all’ingresso del recinto. Viene quindi indicata un’assialità la cui funzione progressivamente accentrante e gerarchizzante può essere ritenuta il tema centrale, seppure non unico, del processo ciclico di mutazione del tipo: da un’ origine assolutamente seriale (si vedano i primi tipi costituiti da un semplice cortile e da un recinto coperto per l’assemblea (haram) con appoggi modulari in legno di palma, come a Bassora, o costituiti da colonne, come a Kufa) verso esiti di progressiva organicità.

Queste mutazioni delle forme di recinto da puro sistema tettonico elementare alle forme complesse dell’organismo che preludono agli spazi voltati e si trasformano nello spazio nodale attraverso la copertura della corte aperta o la gerarchizzazione progressiva di campate seriali, è riscontrabile soprattutto in culture sincretiche come quella turco-islamica che, per le vicende storiche che ne hanno condizionato la formazione (dall’originale nomadismo uralo-altaico ai contatti con la cultura iranica, alle contaminazioni col mondo bizantino) hanno subito i più intensi processi di sperimentazione e adattamento a condizioni ambientali diverse . Attraverso il contatto con aree culturali consolidate, causato da migrazioni successive, i turchi hanno acquisito, dalla primitiva nozione di accampamento mobile e precario in età preislamica, legato a forme embrionali di recinzioni e materiali provvisori come tessuti e pelli, l’idea stabile di recinto delle strutture anatoliche, dove si individuano i tipi che preludono agli organismi costruiti da grandi architetti come Sinan. La coscienza della simbolicità delle forme elementari impiegate, e anche della loro carica iconica, è raggiunta attraverso un processo contraddittorio di transizione dai tentativi di controllo geometrico e canonizzazione degli organismi iniziali spontanei, al disegno che tende all’esattezza critica degli organismi maturi.

I processi tipologici attraverso i quali si può individuare, nell’architettura turco-islamica, il passaggio da un’idea primordiale e spontanea di recinto ad un’idea matura ed organica, sono sostanzialmente riferibili alla moschea, al caravanserraglio e alla medresa.

Il recinto delle origini e quello ereditato dalla tradizione dei santuari islamici doveva necessariamente essere adattato dai turchi, al loro arrivo in Anatolia, attraverso coperture, poiché essi occuparono in un primo tempo la parte centrale dell’altopiano, meno abitata e più fredda. La confluenza dialettica della copertura come struttura contenente il nodo dell’edifico e la memoria della corte aperta (conservata attraverso la “traccia” della lanterna aperta aeroilluminante), costituisce una delle chiavi di interpretazioni più fertili dell’esemplare processo tipologico dell’edilizia specialistica turca in Asia Minore.

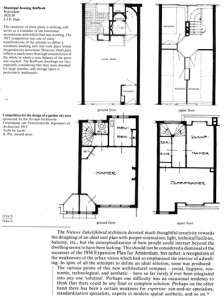

La copertura del recinto per la preghiera avviene attraverso forme inizialmente spontanee, riassumibile in tre principali filoni tipologici . Per comprenderne il senso occorre, come nella lettura di qualsiasi tipo edilizio, ricostruire la logica del processo formativo operando attraverso comparazioni sincroniche all’interno di fasi omogenee che permettono di individuare e classificare differenti tipi e ricostruirne, per comparazione diacronica, lo sviluppo.

Accenniamo soltanto al filone dei tipi edilizi, impiegati soprattutto per le piccole moschee, che conserva, immediata, la memoria del recinto dei tipi matrice a corte aperta. Moschee come quella di Orhan Bey e Yldrim a Bursa o quelle di Murad Pascià e Atik Alì ad Istanbul riportano la matrice del tipo iranico individuato dalla Mesjid al Cuma di Isfahan con l’introduzione della copertura a cupola (simbolo della sfera celeste ad indicare uno spazio virtualmente aperto) in corrispondenza dello spazio libero.

Il filone tipologico delle grandi moschee (Ulu Çami) sviluppa invece, attraverso passaggi di progressiva organicità, l’impianto del recinto a partire da una semplice parete muraria perimetrale contenente la serie indifferenziata dei pilastri che sostengono la copertura: il tipo matrice indica come fosse sufficiente, per il culto, individuare e sacralizzare una porzione di territorio attraverso il recinto, e orientare questa struttura elementare in direzione della Mecca. L’interno pilastrato è uno spazio ritmico, continuo ed indifferenziato, assolutamente seriale. Eppure, anche nelle sue forme iniziali, dove lo spazio sembra isomorfo, la moschea seljukide contiene l’indicazione embrionale delle assialità spontanee generate dalla geometrizzazione dei percorsi di utilizzazione , che si ritroveranno impiegate criticamente nei tipi maturi, attraverso l’uso di campate sempre dispari nella direzione principale del mirhab che permettono di individuare, in corrispondenza dell’ingresso, un asse potenzialmente accentrante, indicato attraverso l’allusione al nodo della costruzione costituito da una campata singolare al centro dell’edificio (a volte lasciata, in una o più campate, aperta, eredità dell’originale spazio libero della corte dei tipi primitivi.

Le eccezioni in questo senso sono rarissime: anche le grandi strutture all’origine dell’architettura islamica (come la Grande Moschea di Samarra dell’VIII secolo) dove la copertura era sostenuta da una serie fittissima di pilastri, apparentemente senza un ordine che non fosse quello della pura ripetizione, presentano campate dispari per consentire la percorribilità dell’asse centrale che unisce l’ingresso al mirhab, necessariamente collocato al centro della parete di fondo della sala coperta. Quando le campate della struttura sono pari, esse vengono unificate in corrispondenza dello spazio nodale da raddoppi modulari, come nella moschea Huand Hatun a Kayseri (dove nella formazione dei ritmi delle campate interferisce l’intersezione dell’area del mausoleo-medresa). Una delle eccezioni più rimarchevoli è costituito dalla misteriosa Grande Moschea di Urfa che presenta tre serie di dodici campate parallele al muro del mirhab, in modo tale che l’asse di specularità, coincidente con l’asse della porta d’ingresso al recinto antistante, incontra la serie dei pilastri centrali. Il mirhab risulta così spostato nelle campate immediatamente adiacenti. Anche la serie di pilastri che formano il porticato anteriore, benché indipendente dalla struttura interna, presenta un numero di campate pari (14). Una delle spiegazioni potrebbe essere ricercata nei condizionamenti indotti dall’edificio preesistente sulle cui rovine la moschea di Urfa è stata edificata.

Diverso è il caso, più frequente, di aperture non in asse con il percorso teorico rettilineo di avvicinamento al mirhab, ma su direzioni individuate da campate nodali, per il quale si può parlare di semplice «imperfezione» dovuta spesso a ragioni funzionali o costruttive . In alcuni casi, tuttavia, l’individuazione geometrica non diretta del percorso è dovuta alla complessità della variante del tipo base che l’edificio individua, dovuta a fattori esterni (orografici, preesistenze ecc.) o semplicemente alla fase di definizione o assestamento del tipo, soprattutto nella prima fase di transizione, con una relativa indipendenza degli elementi. E’ il caso della Grande Moschea di Kiziltepe, dove l’asse del recinto non coincide con quello dell’ingresso alla sala di preghiera (ma è comunque inserito all’interno dei percorsi di avvicinamento ai mirhab esterni), o della Grande Moschea di Silvan, dove due ingressi laterali conducono indirettamente allo spazio nodale,o, infine,dell’anomala Grande Moschea di Mardin, dove lo spazio interno della grande sala di preghiera viene insolitamente gerarchizzato dal nodo asimmetrico della cupola del mirhab, la quale ricostruisce una forma di organismo autonomo basato su tre percorsi paralleli (del quale quello centrale di percorrenza principale) e un embrionale organismo periferico imperniato sull’asse accesso-mirhab. Queste varianti anomale, fortemente divergenti non solo dai caratteri mofologici generali, ma dalle stesse leggi formative del tipo, vanno interpretate, ritengo, come patrimonio di indicazioni sulla formazione dei tipi proprio in quanto documenti di casi particolari ed eccezioni di un processo generale.

Normalmente la dimensione ricorrente delle campate, che permarrà anche in seguito, impiegata in multipli per i vani gerarchizzati, corrisponde a quella della cellula elementare (con incremento negli organismi maggiori e decremento per le piccole moschee) che ha misure analoghe a quelle in uso nel mondo occidentale, ma con una costanza maggiore che nelle corrispondenti strutture specialistiche.

Una delle prime strutture dove è riconoscibile un carattere marcatamente seriale, ancora con pilastri in legno, che individua il tipo matrice, è costituita dalla moschea di Eshrefoghlu a Beyshehir, a sette campate parallele, delle quali quella centrale contiene l’asse di percorribilità dall’ingresso al mirhab : al centro delle nove campate longitudinali la copertura soppressa un’intera campata è lasciata a cielo aperto che indica, insieme alla cupola del mirhab, l’asse accentrante.

L’ Ulu Çami (grande moschea) di Sivas, è un chiaro esempio di sviluppo processuale di questo primitivo tipo edilizio, costituita da un perimetro murario che contiene la serie ritmica dei pilastri, ma anche una forma embrionale di gerarchizzazione degli spazi che va riconosciuta nell’ordine della disposizione delle campate (11 in senso trasversale e 6 in senso longitudinale) che permette la percorribilità secondo l’asse nodale passante attraverso i due ingressi alla corte esterna ed all’interno dell’edificio, confermata dalla presenza di due ulteriori mirhab sulla facciata verso la corte esterna. Considerazioni analoghe si possono fare per altre grandi moschee del XII secolo in Anatolia, dove il tipo, tuttavia, viene individuato con rilevanti varianti, come nel caso, notissimo, di Ala Al-Din a Konya.

La modificazione del tipo base più ricorrente consiste nell’accentuazione simbolica di una campata centrale all’interno del sistema strutturale continuo, che gerarchizzando gli elementi circostanti, contribuisce ad una progressiva specializzazione altre campate. Tipica in questo senso è la Grande Moschea di Kaisery (1140) dove compare con chiarezza l’indicazione dell’asse nodale all’interno delle pilastrature divise in campate dispari, individuato da due cupole delle quali una, centrale, è aperta (secondo un tipo individuato, in scala diversa, anche nelle moschee di Kölök sempre a Kayseri), quasi una versione ridotta del tipo della moschea a corte con vasca al centro di Harput (1156-57) che a sua volta può essere considerata anello di transizione tra il tipo originale di moschea costituita da uno spazio chiuso distinto dal cortile per la vasca delle abluzioni e il tipo edilizio chiuso con vano centrale aperto, che fonde insieme i due elementi originari.

Anche se in modo non evidentissimo, alcune forme di sviluppo del tipo base testimoniano , oltre all’indicazione dell’asse nodale attraverso la consueta doppia cupola in corrispondenza della percorribilità centrale terminante nella nicchia del mirhab principale, la formazione di due assi di percorribilità laterali, in direzione parallela, che terminano in due nicchie minori. Considerazioni analoghe possono essere fatte a proposito di altri esempi altrettanto indicativi appartenenti allo stesso filone tipologico, come l’ Ulu Çami di Develi, vicino Kayseri (1281) dove in corrispondenza della cupola del mirhab, l’intersezione tra asse di percorribilità centrale (segnato dall’importante portale e dall’apertura aeroilluminante) e asse secondario individua una sorta di embrionale transetto, leggibile attraverso la disposizione trasversale delle volte, opposte alla serialità di tutte le altre disposte in senso longitudinale.

Terzo filone tipologico che conserva l’impianto a recinto delle forme islamiche originarie è quello della moschea a corte aperta, diffuso nelle aree costiere, dove le condizioni climatiche consentivano l’impiego di spazi aperti, sul tipo delle moschee arabe, egiziane o siriache (si veda la Grande Moschea di Damasco dell’ inizio dell’VIII secolo che individua un tipo matrice le cui derivazioni sono diffuse in tutto il mondo islamizzato e che testimonia, attraverso il reimpiego di un precedente temenos pagano, la particolare accezione islamica della nozione di recinto. . Questo tipo trova una fase di transizione e turchizzazione nella moschea mamelucca di Baybars al Cairo (1266-69).

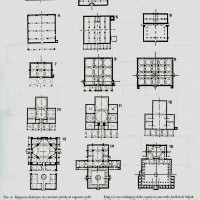

Schema del processo formativo delle moschee nella Turchia selgiuchide e ottomana (da G.Strappa, Unità dell’organismo architettonico, Bari 1995)

La moschea di Isa Bek, a Seljuk, (1374) vicino all’antica Efeso, che pure interpreta in modo esemplare il tipo in esame, mostra come il processo tipologico non coincida con uno svolgimento evolutivo lineare. Costruita in condizioni di reimpiego delle rovine vastissime di Efeso, la moschea di Isa Bek non riutilizza solo i materiali, ma anche il lascito tipologico dei grandi spazi pubblici del mondo greco-romano: nel XIV secolo, quando l’opera fu edificata, infatti, le strutture urbane antiche dovevano essere ancora perfettamente leggibili. Il tipo base individuato dalla moschea di Damasco è qui riproposto secondo un ordine geometrico che controlla i rapporti tra gli elementi con classica evidenza (il porticato a campate dispari sull’asse nodale e pari su quello secondario che reimpiega il tipo del peristilio riutilizzando colonne antiche, l’esattezza geometrica nel rappresentare la nodalità dello spazio del mirhab indicata dalla doppia cupola , l’asse di percorrenza secondario chiaramente segnato dai due minareti) mediato dagli antecedenti della Grande Moschea di Diyarbekir (prima moschea turca in Anatolia, costruita nel 1091-92), e di altre moschee del XII secolo come le grande moschee di Mardin,Urfa, Kiziltepe, , alla quale abbiamo già e seguito dall’esempio, più articolato e complesso, anche se di minore scala, della Grande Moschea di Manisa.

Nei tipi impiegati alla fine del XIV secolo, quando alla relativa unità delle strutture amministrative seljukidi succede la formazione di sedici principati autonomi che sviluppano, all’interno della stessa koiné culturale, forme architettoniche proprie, in condizioni socio politiche mutate ed in più intenso rapporto sincretico con gli organismi bizantini, lo spazio aperto del recinto originale viene ridotto all’indicazione dell’apertura aeroilluminante sulla cupola in posizione nodale (con la coincidenza di apertura e nodo) e, spesso, dalla presenza corrispondente della vasca per le abluzioni rituali (shadirvan). Esempi chiari che individuano il tipo base sono l’Ulu Çami di Bursa (1396-1400) e la moschee di Eski Çami ad Edirne (14O3-1414) dove la tradizionale struttura seriale delle campate ( dispari secondo l’asse di percorribilità principale, indifferentemente dispari o pari nell’altro senso) viene indicata non attraverso un sistema di coperture continue come negli antecedenti seljukidi, ma reso discreto da una struttura seriale di cupole (struttura seriale composta di elementi organici). In entrambe le moschee la nodalità della cupola aperta è indicata molto più chiaramente che negli esempi seljukidi dall’intersezione degli assi principali, coincidenti con la direzione della qibla , e di quelli secondari indicati da due ingressi laterali. Il carattere del materiale e delle soluzioni costruttive impiegate che definiscono gli elementi dell’organismo sono di carattere plastico-murario, e pur indicando il passaggio agli organismi fortemente organici della fase ottomana, chiaramente leggibile attraverso le articolazioni degli spazi espressi dal sistema arco-cupola, mantengono ancora, tuttavia, nei piedritti il carattere seriale delle strutture di derivazione elastico-lignea degli edifici seljukidi, .

Un processo affine di progressiva specializzazione e organizzazione degli elementi a partire dai tipi iniziali seriali legati agli elementi tettonici originali può essere letto nello sviluppo dei caravanserragli,, strutture di recinti tipiche del paesaggio islamico legate a istituzioni di carattere filantropico . Queste strutture denunciavano chiaramente il riferimento religioso (sempre presente nelle istituzioni pubbliche islamiche) attraverso la presenza in posizione nodale,rispetto alla percorribilità dell’edificio, della majid (piccola moschea) , mentre nei vani seriali intorno allo spazio della corte centrale erano distribuiti i servizi gratuiti forniti ai viaggiatori (alloggi, bagni ecc.) .

Anche il processo di specializzazione delle strutture del caravanserraglio parte da uno spazio semplicemente perimetrato: il recinto, che racchiude una zona sicura e difesa, come semplice protezione da un territorio ostile esterno.

Il senso delle strutture più antiche è particolarmente leggibile all’esterno, perché gli elementi costituenti vi compaiono in modo didascalicamente chiaro: l’assenza di riferimenti (eccetto l’accesso) al territorio circostante ne determinano il carattere di recinto assoluto, con la parete muraria, spesso completamente priva di aperture, continua sul perimetro dove spesso i contrafforti (nodi tettonici) riportano l’intersezione con le strutture interne. Tutta l’attenzione simbolica, la volontà espressiva dei costruttori, si concentra nel portale, luogo dello scambio tra interno ed esterno. Non a caso sulla parete muraria d’ingresso, dove anche le sottili feritoie presenti a volte sulle altre pareti scompaiono per enfatizzarne il ruolo, il portale utilizza, fin dalle lontane matrici centro asiatiche, gli stessi elementi compositivi delle grandi moschee.

Il tipo base maturo, individuato dai sultan han, degli organismi di carattere monumentale, ricorrenti in tutta l’Anatolia, è costituito da due parti distinte: il recinto completamente coperto e pilastrato per l’inverno, la corte aperta della parte estiva, perimetrata dai vani seriali a volte gerarchizzati dalla funzione. La parte centrale della a corte, che fornisce una leggibilità interna immediata della struttura, è geometricamente governata da un rigido ordine di simmetria, mentre i vani laterali obbediscono pragmaticamente alle esigenze delle diverse specializzazioni (rimmessaggio degli animali, deposito delle merci, alloggi ecc.). La divisione dei due recinti (estivo e invernale) mostra, anche qui come nella moschea, come gli assi antinodali che perimetrano il recinto siano assi dividenti, che separano strutture dotate di proprie leggi autonome, unificate dall’asse accentrante di percorrenza principale al quale i diversi sistemi (distributivo e statico) vengono riferiti. Nelle strutture maggiori gli alloggi per i viaggiatori vengono situati al piano superiore, con il percorso porticato che assume la stessa funzione distributrice svolta in un tessuto urbano (declinazione islamica di altri tipi specialistici organizzati su impianto a corte come i conventi).

Un’ evidente esemplificazione del tipo è costituita dal Sultan Han sulla carovaniera Konya-Aksaray (1229), o dal Sari Han presso Ürgüp, con la parte invernale ed estiva impiantate sullo stesso asse di percorrenza, mentre il tipo a semplice corte aperta circondato da un doppio porticato può essere esemplificato dall’Edvir Han (1210-19) sulla carovaniera Antalia-Korkuteli.

A conferma della durata e necessità del tipo, le strutture dei caravanserragli continuarono a dimostrare capacità di adattamento anche nel periodo di passaggio alla modernità nella prima fase di diffusione dell’automobile come stazioni di corriere e sosta lungo le antiche carovaniere divenute strade carrabili. La qual cosa, peraltro, fa riflettere su come il carattere delle trasformazioni indotte nel paesaggio islamico dalla condizione moderna sia più legato alla quantità che alla qualità delle innovazioni: un numero limitato di automobili può essere ospitato nelle stesse strutture utilizzate per i trasporti animali, la motorizzazione di massa richiede, al contrario, nuove specializzazioni legate a tempi accelerati. Nel primo caso permane l’esigenza della perimetrazione, nel secondo insorge la necessità dell’apertura finalizzata al flusso di traffico

I tipi edilizi legati alla medresa, infine, costituisce il terzo tipo specialistico nel quale è immediatamente leggibile un processo di trasformazione che, pur presentando uno sviluppo tutt’altro che lineare, prende avvio da matrici semplici e seriali per definire tipi progressivamente complessi e organici.

Le medrese, in origine solo scuole teologiche, si trasformarono presto in istituzioni paragonabili (e antecedenti) alle nostre università (pure basate su impianti a recinto di derivazione monastica), impiegate anche, mantenendo impianto identico, come ospedali per l’insegnamento della medicina. Le matrici iraniche, dalle quali i tipi turco seljukidi derivano, sono chiarissime, individuando l’impianto di un recinto di vani seriali (celle degli scolari) nel quale l’intersezione tra due assialità (principale e secondaria) generano sul perimetro spazi nodali fortemente gerarchizzati e chiaramente riconoscibili: gli iwan, vani aperti su altezza doppia altezza rilevati spesso da una cornice rettangolare ornamentale. Questo tipo di organismo a quattro iwan , in realtà latente nell’edilizia specialistica islamica legata a qualsiasi funzione, trova una definizione esemplare proprio nella medresa, dove l’impianto spaziale, i sistemi di percorrenza e statico, l’ordine seriale dei vani, coincide con le necessità funzionali che richiedevano un’organizzazione distributiva per le quattro scuole coraniche principali .

Sebbene nell’originale medresa iranica non sia quasi riscontrabile alcuna gerarchizzazione delle celle, secondo una tradizione peraltro diffusa in gran parte del mondo islamico, in Iran, Egitto, Turchia, tuttavia, attraverso un’evoluzione non lineare, i vani antinodali tendono ad una progressiva gerarchizzazione. Questi vani, collocati in corrispondenza dell’intersezione dei percorsi porticati che perimetrano la corte, si pongono come nodi alla scala minore degli elementi che costituiscono l’angolo degli edifici, favoriti in questo dal costituire un’anomalia distributiva per la difficoltà dell’accesso.

Esempi del XIII secolo che individuano il tipo base a corte aperta e impianto a quattro iwan, sono riscontrabili nella medresa-ospedale di Keykavus, (1217) e nella Gök Medrese (1271 (dove i vani sui lati dell’iwan principale risultano fortemente gerarchizzati) entrambe a Sivas, e nella Çifte Minareli ad Erzurum (1253) dove l’assialità nodale è rafforzata dalla presenza, in corrispondenza dell’iwan centrale, del mausoleo del fondatore.

Esempi quasi sincronici dell’individuazione delle due varianti a corte e con copertura a cupola dello spazio centrale si trovano a Konya, vero laboratorio tipologico dell’architettura turca del XIII secolo. La Sirçali Medrese (1243) è costruita su corte aperta con vani rigidamente seriali lungo i fianchi longitudinali porticati e vani antinodali sul lato opposto all’ingresso fortemente gerarchizzati nelle dimensioni e nel tipo di copertura. Un edificio costruito a distanza di pochi anni ,la Ince Minareli Medrese (1258), mantiene apparentemente impianto simile, ma introduce la copertura a cupola della corte, che diviene spazio nodale, con l’ovvia variante dell’eliminazione del piccolo portico, divenuto inutile, ma mantenendo il relativo percorso perimetrale che conduce ai vani antinodali gerarchizzati. L’operazione di sovrapposizione quasi meccanica della cupola su un impianto consolidato è dimostrata dall’inedito tipo raccordo dell’imposta con i piedritti , dove la cupola è semplicemente sorretta da grandi raccordi a ventaglio.

A riprova della sostanziale continuità della nozione di recinto in età ottomana, ed anche della ciclicità del processo di trasformazione da strutture seriali alle organiche, i complessi Fatih e Sulemaniye al Cairo testimoniano una fase in cui gli elementi antinodali tendono di nuovo a perdere carattere organico (a ridurre la specializzazione) per riacquistare la serialità necessaria al raccordo di ogni singolo recinto all’interno di un organismo di scala maggiore.

Nel complesso di Sulemaniye la tendenza degli antinodi a divenire centro di nuova nodalità nella composizione dei soprammoduli a partire da un recinto di base è chiaramente leggibile nell’unione della Sani e Evvel Medrese secondo due assi antinodali che coincidono in un nuovo asse nodale: i due antinodi esterni al complessi si specializzano in funzione del nuovo ruolo (assialità nodale) di porta del complesso, cosa che non avviene nell’unione, apparentemente simile, delle medrese Salis e Rabi. La ragione va cercata nell’esame delle assialità a scala maggiore: mentre le prime risultano strutturate con l’asse antinodale comune sul percorso dell’ingresso al recinto della moschea e dell’ingresso laterale alla moschea stessa, i secondi sono in posizione periferica rispetto alla polarità innescata dalla moschea.

NOTE

1. Oleg Grabar, The Formation of Islamic Art, New Haven, London, 1973, pag.17.

2. Si noti come lo stesso accada per gran parte della musica araba, dove non viene indicato entro regole convenzionali l’inizio e la fine del tema: un brano tipico di musica araba potrebbe avere conclusione in qualsiasi momento, come accade per la decorazione. Anche nella letteratura ricorrono, spesso, gli stessi principi di continuità: le Mille e una notte ha la struttura narrativa di un recinto, una grande favola-cornice (la storia di Shahazad) che racchiude una quantità potenzialmente infinita di racconti.

3. Il capomastro proveniva da una nave naufragata della quale venne riutilizzato il legname. La tecnica impiegata, probabilmente troppo evoluta per essere autoctona, confermerebbe la tradizione storica. Creswell avanza l’ipotesi che provenisse dall’Abissinia, dove la tecnica impiegata per la ricostruzione della Kaaba era largamente in uso. (V. K.A.C. Creswell, L’architettura islamica delle origini, Milano 1966, pag.11 e segg.).

4. Da notare come Maometto non solo non avesse dato indicazioni sul miglioramento della semplice costruzione, ma non avesse alcuna disposizione verso le forme stabili di insediamento: “Un edificio -affermava- é la più vana delle imprese che possano divorare la ricchezza di un Credente” (Ibn Sa’d, Tabaqat, cit. in Creswell, Op.cit., pag.14).

5. Cfr. Cesare Brandi, La casa di Maometto, in : Struttura e architettura, Torino 1967.

6. La direzione rituale degli organismi religiosi stabilisce un principio di identità molto profondo per l’area islamica: Maometto, prima di averne stabilito il senso, si rivolgeva verso Gerusalemme come centro del mondo, ad indicare il desiderio di stabilire un riferimento comune alle religioni degli ebrei e degli arabi; il cambiamento indica la formazione di una cultura autonoma e riconoscibile: “Noi ti vediamo volgere il viso – si legge nel Corano – verso il cielo con incertezza: però ti rivolgeremo ora verso una qibla che ti piacerà; volgi quindi il tuo viso verso il tempio sacro e dovunque voi siate volgerete il viso verso quel luogo. …. Anche se tu facessi a quelli cui fu dato il libro ogni specie di miracoli, essi non adotteranno la tua qibla, nè tu adotterai la loro, nè gli uni adotteranno la qibla degli altri;…” (Corano, Sura della vacca, II , 139 e 140.)

7. Cfr. Claude Cahen, Pre-Ottoman Turkey, London 1968.

8. Le cronache bizantine raccontano di ambasciate mandate presso i turchi, il cui re aveva una grande tenda montata su ruote e riccamente adornata con tappeti di seta e ori (Historici graeci minores, Lipsia 1871, citato in : Alessio Bombaci, La letteratura turca, Firenze 1968, pag.23). Le prime notizie della civiltà turca sono di fonte cinese e risalgono al III secolo a.C. e tuttavia, a dimostrazione della fragilità della civiltà originale, il termine “turco” compare in testi cinesi e bizantini, come quello al quale si è accennato, solo nel VI secolo d.C.

9. Nella stessa lingua turca antica, dopo l’esperienza traumatica del contatto con gli insediamenti murati , la parola “mattone” identificava il materiale edilizio e la città.

10. La civiltà dei turchi in Anatolia è indicata come quella dei Seljukidi di Rum, cioè di Roma, ad indicare la distinzione tra l’influenza occidentale degli stanziamenti in area greco-bizantina, e la cultura sincretica sviluppata dai Grandi Seljukidi in area iranica.(V. Claude Cahen, Op.cit., pag. 55 e segg.)

11. Per un’analisi degli elementi componenti lo spazio rituale della moschea turca si veda: Mahmut Akok, Architecture intérieure des mosquées turques construites entre les XIIe et XVIIe siecles, negli atti del First International Congress of Turkish Art, Ankara 1961.

12. Sulla datazione, tuttavia, gli storici non sono concordi. La moschea è datata, ad esempio, all’XI secolo dall’Ünsal, che la ritiene essere la più antica moschea anatolica di questo tipo, ed al 1197 dall’Asnalapa, in base ad un iscrizione che si riferisce al fondatore dell’opera. Qualunque sia la datazione reale, sotto il profilo tipologico non c’è dubbio, tuttavia, che l’Ulu Çami di Sivas individui in modo esemplare il tipo base del filone, mentre edifici ad esso riferibili, anche di grande imporanza artistica, come la moschea di Ala al-Din a Konya, non ne esprimono in modo altrettanto evidente i caratteri fondamentali, spesso per le complesse vicende costruttive o per le funzioni (mausolei ecc.) che si sono sovrapposte a quella originaria. (Cfr. Oktay Asnalapa, Turkish art and Architecture, London 1971, pag.100.)

13. Oktay Asnalapa, Op. cit., pagg. 96-97 e 99.

14. La cupola centrale attuale, in legno, è frutto di sostituzioni successive alla demolizione della grande cupola su pendentives originale.

15. Si veda l’esempio dell’ Ulu Çami di Erzrum, , variante del tipo individuato dalla moschea di Kayseri.

16. Naturalmente l’individuazione del tipo in contesti fortemente caratterizzati dai sultanati che hanno fondato le moschee turche in Anatolia presenta deroghe anche di grande importanza, come nella moschea di Nigde, dove l’asse di percorribilità non indica la direzione del mirhab, pur incontrando il vano aperto che ricorda la corte del recinto originale. Va notato inoltre come la percorribilità secondaria individuata dagli accessi laterali spesso non coincida che in termini funzionali (e a volte non coincida affatto) con il vano centrale aperto, come nella moschea di Eshrefoghlu, in quella di Khwand Khatun e nella stessa Ulu Çami a Kayseri.

17. Sembra infatti confermata dagli scavi archeologici l’ipotesi che il recinto del tempio islamico interpretasse il temenos di un preesistente tempio pagano scomparso, come del resto era affermato da autori arabi. Il recinto aveva dimensioni di 385 X 305 m ed un grande bazar porticato si svolgeva lungo l’interno del perimetro. (Cfr. K.A.C. Creswell, Op.cit. pag. 60-61)

18. V. Oktay Asnalapa, Türk Sanati, Istanbul 1973 vol. I, pagg.3-19.

19. Oggi il senso dello spazio interno risulta incomprensibile per le modifiche e decorazioni aggiunte alle strutture originali.

20. I caravanserragli in Anatolia supplivano alle necessità logistiche dei commerci soprattutto nelle aree più interne, a partire dal XII e XIII secolo, periodo di massima espansione commerciale seljukide. Il tipo edilizio del caravanserraglio seljukide è strettamente legato alla riorganizzazione del territorio operata dopo l’insediamento stabile dei turchi in Anatolia. Sebbene nelle prime fasi dello stanziamento turco in Asia Minore il sistema stradale bizantino non fosse stato profondamente modificato, una riorganizzazione si impose per strutturare quel sistema di collegamenti dell’Anatolia interna che era diventato vitale per l’organizzazione territoriale seljukide, e che era invece stato trascurato nelle epoche precedenti, a partire dalla decisione di Diocleziano di trasformare Nicomedia in capitale dell’Impero Romano d’Oriente. Altra ragione che originò una modifica del sistema viario è da ricercare nella formazione di nuovi nodi (intersezione di percorsi) e poli (origine di percorsi) territoriali originati dal nuovo ruolo che le città svolgevano nell’Asia Minore islamizzata, dove l’importanza commerciale degli insediamenti era stata modificata, con il fenomeno frequente dell’abbandono dei centri bizantini e la fondazione di nuovi centri urbani (V. W.M.Ramsey, Historical geography of Asia Minor, London 1890, pag. 83 e segg.)

21. La piccola moschea, nella particolare versione della moschea-chiosco impiegata nei caravanserragli, non assume immediatamente la posizione più rilevante nella corte dell’edificio, ma è posta all’inizio a sinistra dell’ingresso, in alcuni casi non integrata alla struttura dell’edificio ma appoggiata alla sua facciata , come nel caso del Kizilviran Han (1207) situato tra Konya e Beysheir (Cfr. Suut Kemal Yetkin, Les Caractéristique des caravansérails seldjoukides, negli atti del First International Congress of Turkish Art, cit.)

22. “Il caravanserraglio persiano – scrive Robert Byron in un racconto di viaggio degli anni ’30 – istituzione ammirevole, resiste impavido all’assalto dei trasporti moderni, anche se dappertutto ci sono dei garage, che però seguono la pianta originale. E cioé un cortile quadrangolare, grande quanto un college di Oxford, difeso da immensi portoni. Vicino a questi e accanto all’entrata a volta, vi sono delle stanze destinate all’uso di cucina, sala da pranzo, dormitorio e allo svolgimento degli affari. Lungo gli altri tre lati si apre una serie di stanzette, simili a celle conventuali, e rimesse per i cavalli e gli automezzi. Le comodità possono variare.” (R. Byron, La via per l’Oxiana, Milano 1993, Pagg. 108-9).

23. Seppure già impiegata nella Grande Moschea di Isfahàn, questa soluzione è una versione originale di una tecnica costruttiva comunque non consueta in area turco-sejukide, che dimostra la mancanza di una tradizione costruttiva collegata al nuovo tipo edilizio.

i, cominciata nel ’55 quando, dopo una breve collaborazione con lo studio di Wright, fonda, nel deserto a nord di Phoenix, Cosanti, centro di produzione artigiana e piccolo nucleo di una possibile città parsimoniosa dove costruisce, felice, campane a vento in ceramica e bronzo, case immerse nella terra e aperte verso il cielo da cupole vetrate, progetta ponti fantastici, dighe abitate, città-fungo, ponendo problemi, come quelli dell’ecologia, che solo dopo molti anni verranno compresi.

i, cominciata nel ’55 quando, dopo una breve collaborazione con lo studio di Wright, fonda, nel deserto a nord di Phoenix, Cosanti, centro di produzione artigiana e piccolo nucleo di una possibile città parsimoniosa dove costruisce, felice, campane a vento in ceramica e bronzo, case immerse nella terra e aperte verso il cielo da cupole vetrate, progetta ponti fantastici, dighe abitate, città-fungo, ponendo problemi, come quelli dell’ecologia, che solo dopo molti anni verranno compresi.